信長満十六才の天文十九年1550年 その2

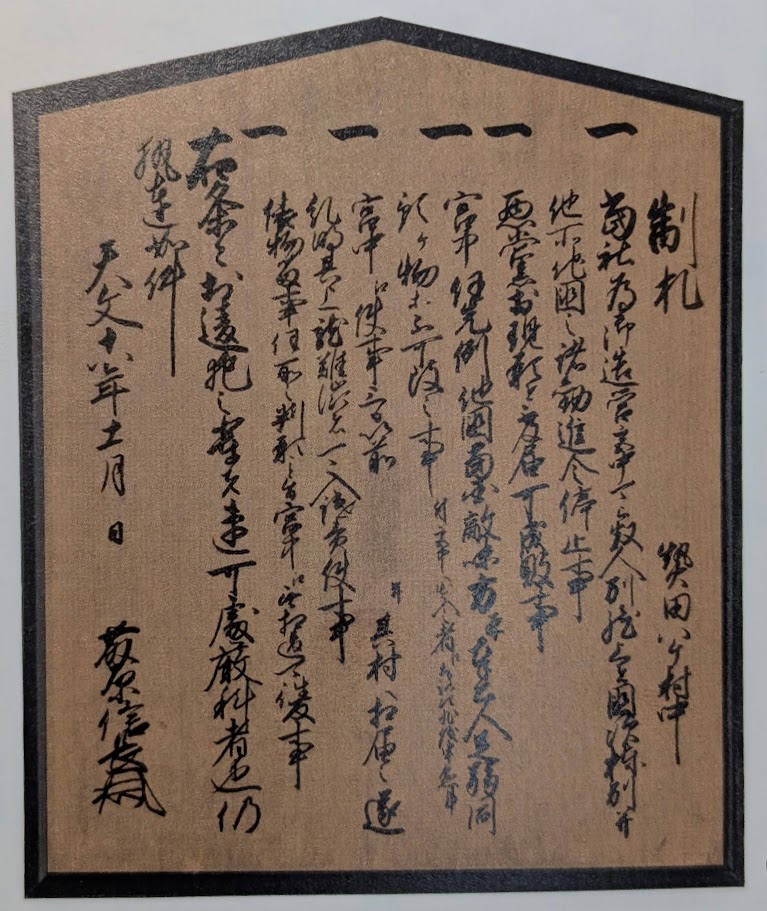

信長の知られている初出文書が、天文十八年十一月□日の熱田八ヶ村あての制札で、ここでは藤原信長を名乗っている。織田氏の祖先に関しては様々な研究があるが、はっきりしないのが現状だ。信長は藤原や平を文書で使ってはいるが、最後まで藤原氏なのか平氏なのかははっきりしていない。織田一族に関しては、発祥の地とされる福井県越前町の織田文化歴史館のサイトで詳細に述べられているので、その部分を参考にしてみる。

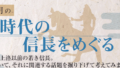

それによれば、明徳四年(1393)に信昌・将広父子によってに発給された「藤原信昌・将広置文」が越前二ノ宮・劔神社に伝わっている。この信昌・将広一族は劔神社社家のひとつであったと考えられるという。他の史料によると社家は二十五家ほどあったらしい。将広は応永年間(1394~1428)に尾張守護代として活躍した織田伊勢入道常松と同一人物と考えられている。

これは横山住雄先生が将広の花押と常松の花押とがよく似ているためとしたことからだが、山崎布美氏は、この置文の「添書」から明徳四年には信昌が七十八歳で、嫡男である将広は少なくとも四~五十代だろうとし、そうであれば応永三十五年(1428)頃まで尾張守護代だった常松は一世代下で、将広と常松(諱は教広に比定)は父子ではないかとする。たしかにこの方が無理がない。いずれにしても将広は織田守護代家の祖と考えられるだろう。

つまり藤原将広は越前織田から尾張に移ったあと、出身地の「織田」を名字としたため、以降一族は織田氏を名乗ることとなった、ということになる。こうした話は、信長の時代にまで伝わっていたのだろう。それゆえ、若き信長は自分の最初の文書に権威をつけるため、遠い祖先の藤原を名乗ったのではないか。身分が重要なこの時代に、天文十八年、まだ実力を示せない満十五才の信長は、藤原という氏の権威を用いたと考えたい。