雑誌『歴史群像』で2019年に発表した、新解釈「桶狭間の戦い」の全文を掲載します。これはかぎや散人氏の元原稿を水野が構成して、さらに歴史群像編集部の校閲を経たものです。やや難解な部分は、おいおい解説を加えていきます。

信長は本当に「正面攻撃」で勝利したのか

織田信長の余りにも劇的な全国史への登場場面「桶狭間の戦い」はしかし、多くの謎がともなう

義元の本陣位置、信長の攻撃ルート、その勝因……

陸軍参謀本部に始まる、多くの研究者の足跡に対し現地にゆかりのある筆者が史資料を読み解く中で辿り着いたもう一つの可能性とはーーー

桶狭間の戦いは、永禄三年(一五六〇)、尾張を統一した織田信長が、 駿河・遠江・三河三か国を支配した大大名今川義元を尾張国桶狭間(現・愛知県名古屋市緑区)で討ち取った戦いである。

信長が天下人への道を進んでいく契機となった戦いとしてあまりに有名だが、その経過に関しては、史料によって、またその解釈によって、これまで様々な説が提示されてきた。しかし、後述するように、現在の定説に疑問を抱いてきた筆者は、桶狭間の近くに住んでいたこともあって、15年にわたって合戦の現地を取材し、史資料の研究を行ってきた。

本稿では、こうした研究の結果たどりついた、定説とは異なる、新たな桶狭間合戦像について述べたい。

筆者の桶狭間合戦像を述べる前に、これまでの定説を見ていきたい。

明治以降、長い間定説とされていたのは、日本陸軍参謀本部が明治三十二年(一八九九)に発行した『日本戦史 桶狭間役』に記載されたもので「迂回奇襲」説と呼ばれる。本書は士官養成用に作られた戦史研究書のシリーズの一冊で、桶狭間の戦いでの信長の勝利を「迂回奇襲」によるものとし、新興日本の弱小軍隊が大国に勝利するために採るべき戦術の模範例として位置 づけている。

ただし、史料批判を行わずに種々雑多の資料を博捜して、予定調和的に描かれており、明治期に帝国陸軍に導入された参謀旅行や兵棋演習などによる検討もなされておらず、そこに描かれた合戦像は、現在では学術的に信頼に値しないとされている。

しかし、谷間の低地で休憩していた今川の大軍に対し、雨中に山間を長駆迂回した信長軍が山を下って奇襲したというこの説は、大軍を少人数の奇襲で打ち負かすという日本人好みのストーリーだったことも相俟って、小説や大河ドラマなどでも採用され、長く史実と信じられてきた。

しかし、昭和五十七年(一九八二)に歴史研究者の藤本正行氏が雑誌『歴史読本』において「異説・桶狭間合戦」を発表し、さらに平成四年(一九九二) に『信長の戦国軍事学』を公刊して「正面攻撃」説を唱え、従来の「迂回奇襲」説を否定した。

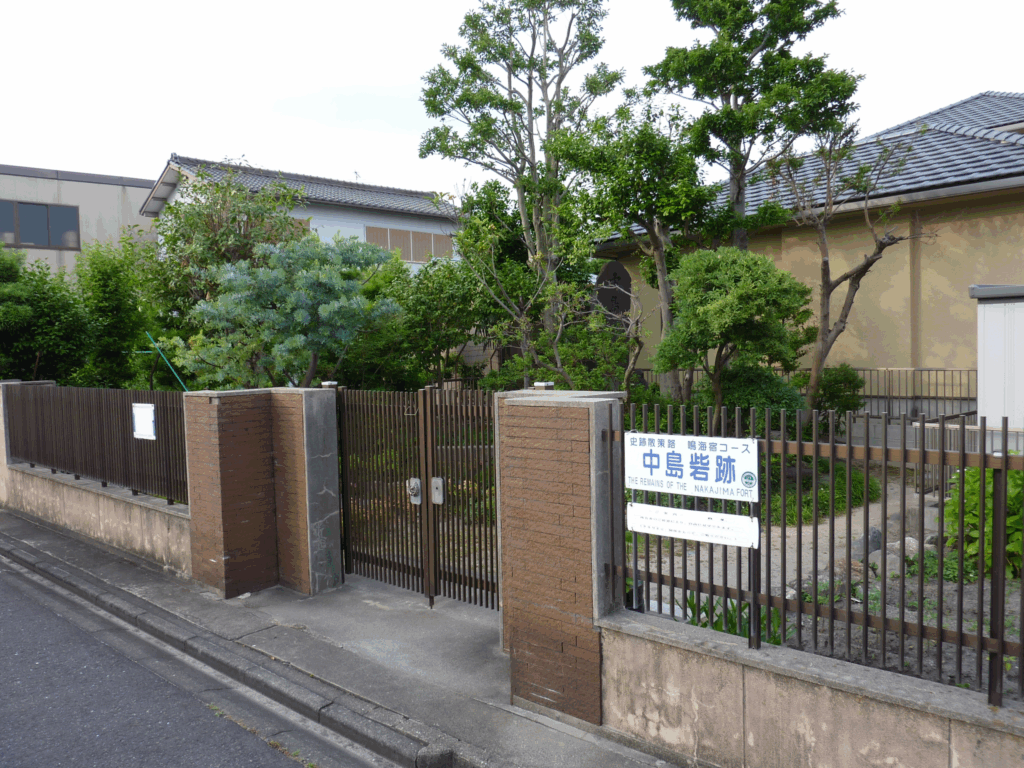

藤本氏は、義元の本陣があったのは 「谷間の低地とは限らない」と初めて指摘し、「それ(風雨)が織田軍の背中、今川軍の顔に吹きつけ、しかも楠を東に倒したと言うから、織田軍は東向きに進撃したことになる。(中略) 織田軍は中嶋砦を出て東に進み、東向きに 戦ったわけで、堂々たる正面攻撃ということになる」と主張した。現在ではこの説が主流であり、歴史学会でもほぼ定説となっている。

ここで重要なのは、藤本氏が『信長公記』を史料的根拠としてこの説を展開している点である。この点でこの説には説得力があるが、筆者はいくつかの点で疑問を持っているので、これについては後述する。

次に、桶狭間の戦いの研究に用いられる史料について説明しておきたい。基礎となる史料だが、まず何より重要なのは『信長公記』である。信長の家臣太田牛一が著した信長の伝記だ。桶狭間の戦いについて記載があるのは、信長が上洛した永禄十一年(一五六八)以 降、毎年一巻という編年体で編まれた本編一五巻とは別に、後からまとめられたと考えられている「上洛以前の記」 (以後、「首巻」という)だ。

桶狭間の戦いについて詳細に記述された史料は、傍証となる一次資料の文書類(岡部五郎兵衛尉宛今川氏真感状など)を除いて、この「首巻」以外には一切ないことから、「首巻」が最重要視されている。また、本編の記述の信頼性の高さも証明されており、「首巻」は一次史料に準じるものとされている。

その「首巻」は牛一の自筆本が未だに発見されていない。残っているのは写本のみで、その写本も町田久成本、陽明文庫本、旧南葵文庫本、そして平成二十六年(二〇一四)に『愛知県史 資料編14』において印刷物として読めることになった天理大学附属天理図書 館所蔵本(以後『天理本」という)を加えた四種類・10点あまりしかない。

四種類の「首巻」の中でも『天理本』は先の三種よりも古態を留めていると言われる。また他の三種の写本とは著しく異なった独自の内容を持っている。そればかりでなく、これまで創作とみなされて史料としての価値を一切付与されてこなかった小瀬甫庵の「信長記」(以後、『甫庵信長記』)の内容に非常に似通った記載がある。

この点について、東京大学史料編纂所の金子拓氏は、桐野作人氏の研究過程で明らかにされた特徴、すなわち「天理本(の「首巻」)は桶狭間合戦の場面において具体性・臨場感をもった記述がある点、『甫庵信長記』の成立に影響を与えた のではないか」という点を指摘している。

他には編纂史料がある。これは、後世になって桶狭間の戦いに関する残存資料や口伝などを集めて編纂された書物で、泰平が到来した江戸期に、当時の身分制社会では自身の出自が「家格」を決める最も重要な要因であったため、先祖がいかに徳川家に忠誠を尽くしてきたか、いかに武芸に秀でていたか等を誇示すべく一斉に、しかも大量に作られた。

江戸期もやがて町人文化が花開くと、庶民も歴史に興味を持つようになり、歴史は出版物の一分野となった。その中のひとつに「軍記物」と呼ばれるものがある。これは武士の活躍を描いた文芸作品で、一般に史料的価値は低い。 ただし、『甫庵信長記』と『三河物語』はその成立時期の早さから、事実を記録した部分がかなり含まれていると筆者は考えている。

『甫庵信長記』は池田恒興や堀尾吉晴らに仕えた小瀬甫庵が慶長十六年(一六一一)頃に刊行し、一般に広く読まれた信長の一代記である。『信長公記」だと「首巻」にあたる時期の記述のうち一割ほどが桶狭間の戦いについて書かれており、合戦前夜の軍議のあと酒宴に入ったとの記述などは『天理本」と『甫庵信長記』にのみ共通するところだ。

しかし、儒教的価値観に沿っての、 また講談調で調子よく語る上での創作も多いとされ、史料としての価値は低いとされてきた。とはいえ『天理本』の研究が深まり、その内容のうち、『天理本』にしか記載されていない部分の正しさが確認されれば、虚飾をはぎ取ると、合戦前夜の軍議の描写のごとく『天理本』と類似する内容を多く含む『甫庵信長記』は、逆に価値のある史料ということになろう。前出の歴史研究者の桐野作人氏などは、『甫庵信長記』を再評価すべきではないかと提言している(歴史読本二〇〇七年八月号別冊 付録「信長記」大研究5頁)が、筆者もそれに賛同する。とはいえ、常に「首巻」と照らして慎重に読まなければならない。

それには、事実と考えられる部分だけを取り出す必要がある。次に、書かれた記事の時間経過や前後がいい加減であるから、「首巻」 の記述に照らして、再構築したうえで読まねばならない。

例えば、簗田出羽守が信長に

「簗田出羽守進出テ仰最可然候敵ハ今朝鷲津丸根ヲ責テ其陣ヲ不可易然レハ此分ニ懸ラせ給へハ敵ノ後陣へ懸り合フ間必大将ヲ討事モ候んソ只急せ給へト申上ケレハイシクモ申ツル者哉ト高聲二宣フ」

「簗田出羽守が進み出て、『仰られることはごもっともでございます。 敵は今朝、鷲津丸根を攻めてその陣を取り替えてはいません。しかれば、すぐにでも攻めかかられたなら、敵の後陣を襲って大将を討ちとることもできましょう。ただただ急いでください』と 申し上げると『殊勝な事を言うやつだ』 と大声で皆に言われた)」

という有名な場面などは、「首巻」には記載されていないが、もしそれが史実であるならば、これは、後述するように、突然の風雨が襲ってきて、山際の信長が全軍に原初東海道を進むように命じたときのことであるはずだ(後述)。

また『三河物語』は、家康の家臣であった大久保忠教が、一族の武功を公にすることで自家の家格向上を図るために著したもので、今に言う「安城松平家中心史観」のもとになった著作物 で、元和八年(一六二二)頃には成立している。桶狭間の戦いについての直接的な記事はないが、今川方として従軍した松平元康(後の徳川家康)隊の動向を中心に、「今川方から見た善照寺砦の織田勢の様子」を伝える唯一の史料で、より深く検討すべきものであることは間違いない。

この他に研究書の類もあり、十八世紀には桶狭間の戦いを研究対象として山澄英竜『桶狭間合戦記』が現れ、 十九世紀になると、山崎真人『桶狭間合戦記』と田宮篤輝『新編桶狭間合戦記』が、山澄の研究を参照した考察として発表されている。しかし、編纂史料も研究書も、あくまで著者の解釈や考えを披瀝したもの であって、新たな証拠を提示できているわけではない。

以上の中から筆者は、古態であることを評価して『天理本』、そしてそれを補完する『甫庵信長記』と、今川方から見た唯一の記録である『三河物語』を重視すべきと考える。むろん、『天理本』以外の三種の「首巻」を排除することはしないが、合戦から五〇~六○年ほど後という比較的近い時期に成立したこれら三冊を中心に桶狭間の戦いを解釈することで、この合戦の実像 に迫ることができると考えた。

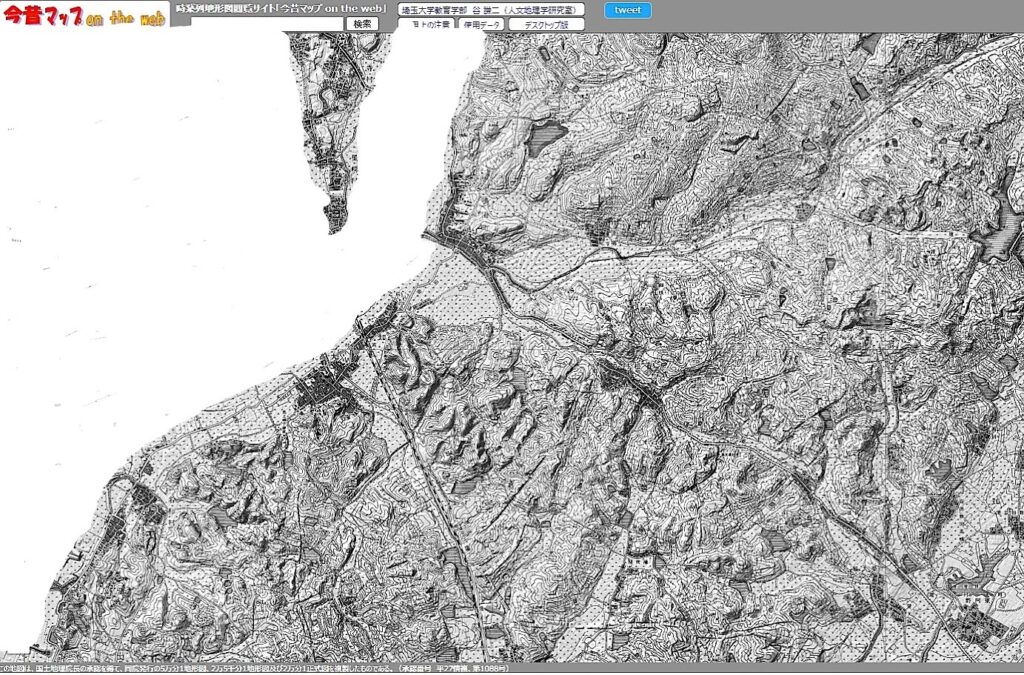

さて次に、当時の桶狭間の「地形」と「道」に関して基本的な事柄を記しておく。既存の説は地形的に実行不能な説が多いからである。

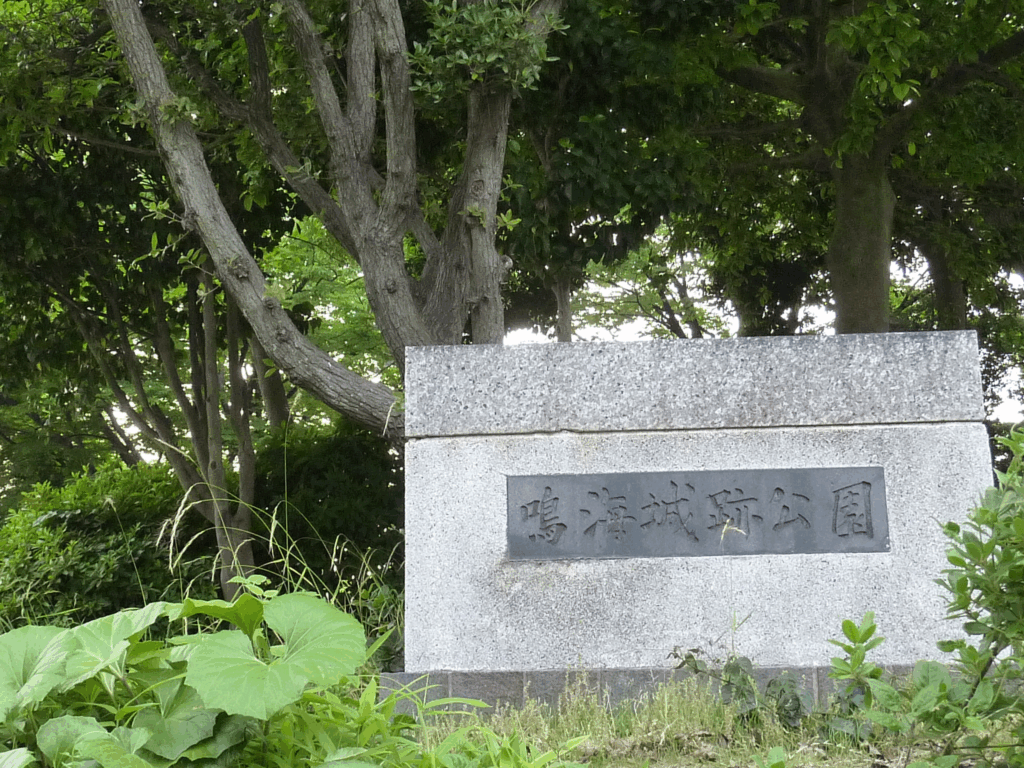

桶狭間の戦いで戦場となった地域は、名古屋市緑区桶狭間の周辺で、現在は名古屋市と豊明市にまたがる一帯である。しかし特に海岸線が現在と大きく異なるのでまず注意が必要だ。当時は伊勢湾が今より内陸へ入り込んできており、鳴海城の南側と西側は海であった。大高城も鳴海から海岸が続き、海に面していた。

この一帯は南に伸びる知多半島の付け根にあたる部分で、緩やかな丘陵地帯となっている。現在JR東海道本線が走る地峡(仮称、大高地峡)を境にして、北が「尾張丘陵」、南が「知多丘陵」と呼ばれている。

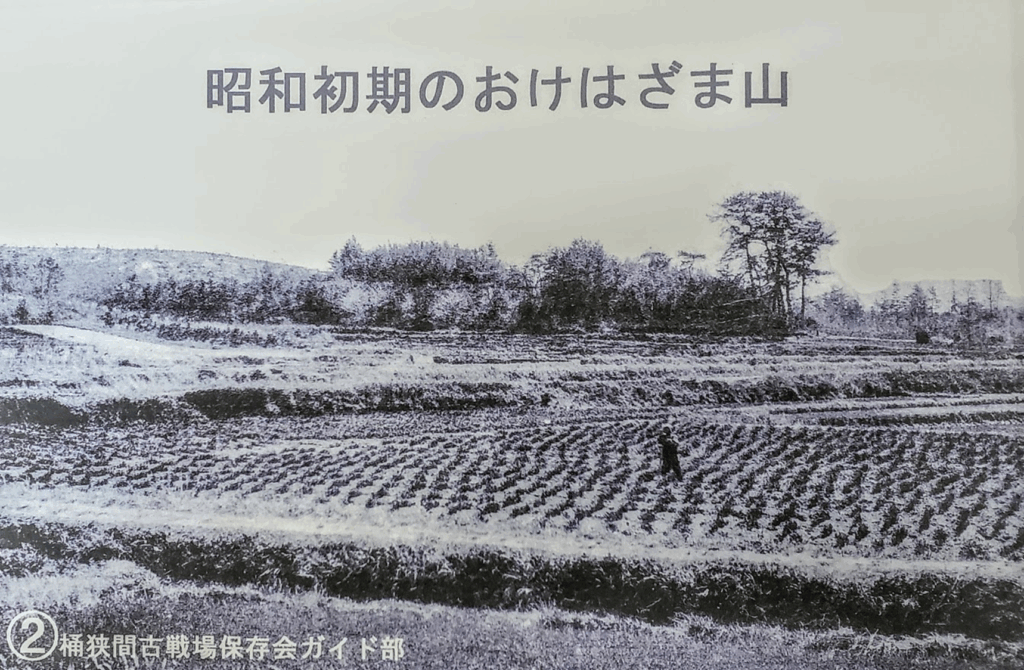

「尾張丘陵」(鳴海丘陵とも言う)は、扇川以南を「有松丘陵」、北側を「鳴子丘陵」という。一帯には標高五〇メートルから八〇メートルほどの小山が点在している。比高は二〇〜三〇メー トルに過ぎないが、定高性がある。その中で最も高い孤峰が「二村山」で、標高七一・八メートルあり、中世には鎌倉街道がその「峠」を通っていた。

しかし桶狭間の戦いの頃には、 鎌倉街道は二村山の峠を通らず、 その南麓、現「濁池」の北縁を通っていた。これが合戦当時には三河・鳴海間の「本道」となる。このため、二村山の峠を通る旧い鎌倉街道を押さえていた沓掛城の戦略的価値は、桶狭間の戦いの頃に はすでに薄れていた。

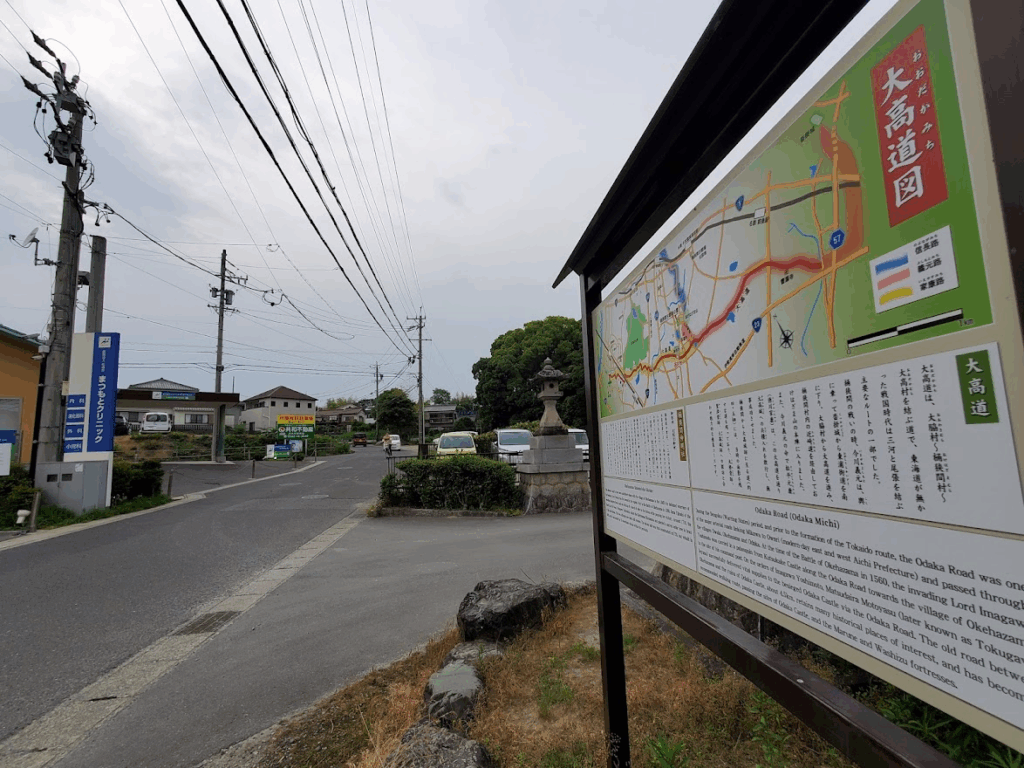

尾張丘陵の南部に位置する扇川以南の「有松丘陵」は、地峡(仮称、有松地峡)によって南北に分断されており、北部を「二村山西麓」、南部を「桶狭間丘陵」とここでは仮称しておく。有松地峡を通っている現在の東海道は戦いの当時はまだなく、閑道として利用され始めていた(ここでは原初東海道とよぶ)。天正十二年(一五八四)の小牧長久手合戦のときに、徳川軍が進んでいることから、その頃までには軍勢が通行できるような道になっていたと考えられるが、信長が命じて領国の街道整備を始めるまでは、軍勢の通行には適さなかった。

当時の道は、鎌倉街道、閑道としての原初東海道、大高道(大高~大脇)、中島から善明寺~丸内~前之輪(鳴海 八幡宮)を経て大高へと続く砂洲上の丸内古道、中島から南下して平部山越えをした小川道(鳴海~緒川)、そして鳴海道(鳴海~桶狭間)だけである 。

そして当時存在していた付近の集落は、沓掛城のある沓掛村、その南の阿野村、さらに南の大脇村、その西の桶狭間村、さらに西の大高村、その北の鳴海村、その東の相原村、横根村である。また中島砦の中島にも小集落があったと「首巻」(以下、断りがない場合はすべての写本に記載されていることを意味する)に書かれている。なお 有松絞や旧東海道の古い町並みで現在では観光地となっている有松村は江戸時代の慶長十三年(一六〇八)に作られており、桶狭間の戦いの当時、まだ集落はまったくないことに注意していただきたい。

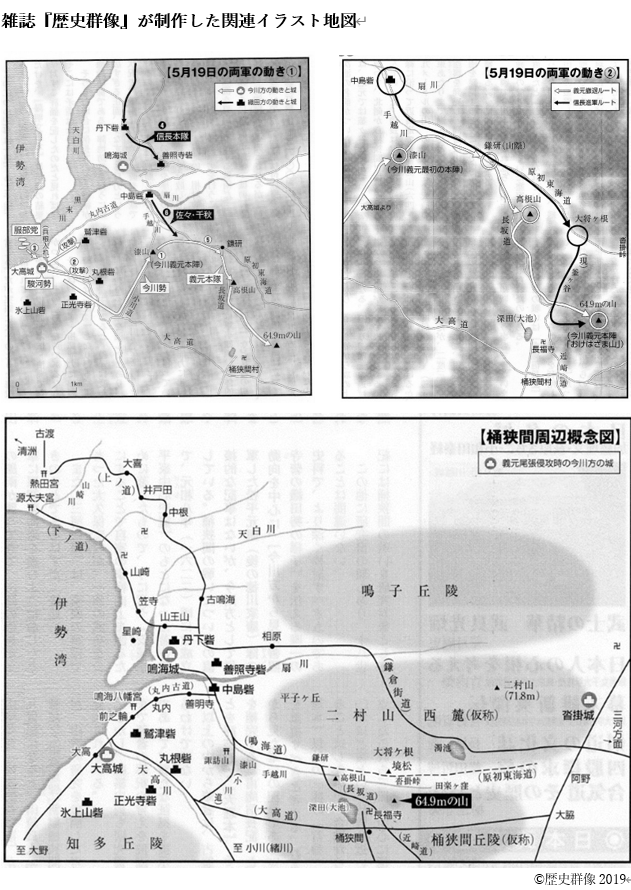

ここで、現在定説となっている藤本氏の正面攻撃説について確認しておきたい。この説は概略次のような内容である。

駿府を出発し、五月十七日に池鯉鮒 (知立)に到着した義元は、十八日には沓掛城に入り宿泊。一方、同日夜、松平元康隊が大高城に兵糧を入れた。

合戦当日の十九日は、

①義元は午前十時頃に沓掛城を出て昼前に桶狭間へ着いた。信長も同じく昼前に善照寺砦へ到着したが、その頃には今川「前軍(藤本氏の造語)」が善照寺砦の「南東」の丘陵地帯に進出してきており、 戦場は今川方が支配していたと見なし ている。

②そして、その背後の桶狭間山(藤本氏は場所を特定してはいない)に義元は本陣を置いた。藤本氏は「本陣が谷間の低地とは限らない」と初めて指摘している。

③織田方の武将、佐々隼人正・千秋四郎らは信長の到着を見て、中島砦から今川「前軍」に攻撃を仕掛けたが、織田方は簡単に敗北した。これを見た義元は桶狭間山で勝利の謡をうたった。

④敗北を見た信長は中島砦に移り、さらにここから出撃するにあたって兵士たちに以下の訓示を行った。

「あの武者は宵に兵つかひ夜もすから参リ大高へ兵根入鷲津・丸根両城にて手ヲ砕辛労して草臥たる武者也(あそこに見える敵勢は昨夜の夕方に食事をしただけで、一晩かけて大高まで行軍して兵を入れたうえ、今朝は鷲津・丸根という二つの城攻めを行って骨折りし、青息吐息で、くたびれている敵ではないか)」(「首巻」)

藤本氏は、信長のこの観測、今川方の兵が疲労困憊しているというのは信長の「誤認」であり、今川方は疲労していなかったとする。

⑤ここから織田方は今川「前軍」に向けて東向きに進軍を始め、中島砦の東の山際まで進んだ時に、東向きに吹きすさぶ豪雨となった。藤本氏は、「それ(風雨)が織田軍の背中、今川軍の顔に吹きつけ、しかも楠を東に倒したと言うから、織田軍は東向きに進撃したことになる」とする。

⑥雨が上がると、信長は東に向かっ て今川「前軍」への攻撃を開始する。すると「前軍」は簡単に崩れ、遠い本陣を目指して逃れた。信長がさらに東進すると、敗残兵が雪崩を打って逃げ込んだために、混乱した義元本陣も退却を始めたが、それを東に発見した信長によって捕捉されて、義元本人が討ち取られてしまった。

筆者はこの説の以下の点に疑問を持っている、あるいは問題があると感じている。

①十八日に義元は本当に沓掛城に泊まったのか。

②戦場の過半を今川軍が占領しているとし、中島砦の南の鷲津・丸根砦の ある丘陵(現・青山)や東の丘陵(現・平子ヶ丘)も今川軍が占領しているとしている点。

③合戦直前の信長による兵士への訓示の際の、今川方兵士の観測内容は「信長の誤認」だったのか。

④藤本氏が信長の「南東」に想定し 義元の本陣に対して、「首巻」では「東向き」に進んだとしていて、両者の「方角」の扱いが合致していない点。

⑤今川方「前軍」が信長軍の正面攻撃によって二キロメートルもの長距離を敗走して義元本陣に雪崩れ込み、混乱させたとしている点(ちなみにどの「首巻」にも、このような長距離を追撃したとは記されていない)。

これらについての筆者の考えは、後述する筆者の説の中で適宜論じていきたい。

筆者の説を述べる前に、桶狭間の戦いに至るまでの経緯をざっと見ておこう。これに関しても昨今急速に研究が進んでおり、最新の説(2018年現在)を踏まえつつ、筆者の見解も含めて紹介する。

駿河と尾張との間には、長い戦いの歴史がある。信長の生まれる二〇年ほど前の永正十年(一五一三)まで、尾張守護の斯波義寛・義達と駿河守護の今川氏親(義元の父)との間で遠江支配をめぐる争いが続いたが、斯波氏が完敗して遠江を失うことで決着がついている。

その後は天文十六年(一五四七)に、西三河の松平氏の宗主権争いに介入した尾張の実力者・織田信秀(信長の父) が、西三河の安城城を手に入れ、岡崎城主・松平広忠を打ち破って、降参した広忠からその嫡子・竹千代(後の徳川家康)を人質にとった。しかし信秀の矢作川を越えての侵出とその後の広忠の頓死は、今川義元の西三河進出を早めることになり、翌十七年の小豆坂合戦となる。ここで敗れた信秀は、次いで安城城も攻め取られ、捕虜となった長男・信広と竹千代を交換させられ、 西三河一帯を失う結果に終わった。

その信秀は天文二十年(一五五一) に四十二歳という若さで病死した (異説あり)。これに動揺した尾三国境の鳴海城主・山口教継が、沓掛城主・近藤春景を誘って今川方に帰順した。これが桶狭間の戦いの遠因となる。信秀の後を継いだ信長は、即座に兵を出し山口教継、教吉親子と赤塚合戦を戦うが、鳴海城を奪回することはできず、これより桶狭間の戦いに勝利するまで鳴海城は今川方の手にあった。

さらに、今川方は織田方に留まった知多半島の付け根にある緒川 (小川) の水野信元に対して、すぐ北側の村木に砦を築いた。そして半島西部の寺本城主・花井氏を取り込んで、信長と水野氏の分断を図った。これに対して信長は、すぐさま風雨を冒して知多半島に渡り、天文二十三年(一五五四)に村木砦を奪還している。

しかしその後は、信長も義元もそれぞれの領国の反対勢力鎮圧に追われることになった。信長の方は永禄二年(一五五九)に岩倉織田氏を下して、一応の尾張統一を果している。一方、義元支配下の三河では全土にわたった反今川勢力の蜂起が起きたが、これも弘治二年(一五五六)末には終息したとされる。しかし実際には人質だった松平元康を三河に帰国させて間接統治をする必要があり、さらには義元自身も三河守を朝廷に申請して、自身が直接領国支配に携わらざるを得なくなっていた。

通説では、桶狭間の戦い直前における尾三国境での争いは、今川方が優勢であったと考えられているが、筆者はそうは思わない。今川方に居城・岩崎城を明け渡していた織田方の丹羽氏が、弘治元年(一五五五)には居城に戻っており、永禄元年(一五五八)には織田方は国境の北部で、失敗はしたものの品野城(瀬戸市)を攻撃している。

また通説では信長による三河・高橋郡(豊田市)侵攻は『信長公記』の記載順から、桶狭間の戦いの翌年、永禄四年 (一五六一)四月上旬とされている。 しかし同年四月十一日に岡崎の松平元康は東三河の牛久保城を攻めて、公然と今川からの独立を目指すことを表明している。もし同月に信長の高橋郡侵攻があったなら、東三河遠征などしていられたはずがないだろう。また同年五月十一日には隣国美濃の一色(斎藤) 義龍が急死したのを受け、信長は西美濃に侵攻した。 またその後は犬山織田氏の謀反にも手を焼いており、この時期に高橋郡が新たに信長へ属することになる機会はないだろう。このことからも、信長の高橋郡侵攻は桶狭間の後ではなく、前に行われたと見なすべきではないか。さらに、今川方に奪われていた笠寺界隈の桜中村砦や笠寺砦なども桶狭間の戦いの前には既に奪回していたと思われる。

今川方は鳴海と沓掛の二城を鳴海城主であった山口教継の裏切りによって 手に入れていたが、先に述べたように尾三国境で形勢は逆転して、劣勢を強いられており、はっきりした時期は不明だが、一発逆転を期した山口が大高城を欺瞞して奪い取る挙に出た。これ にすぐさま反応した信長は、鳴海・大高両城を付城で封鎖したため、特に大高城は兵粗欠乏に困窮して、ついに義元の駿河からの後詰(救援)を招くに至った。これが桶狭間の戦いの直接の原因となる。このように、この時点で今川方が優勢などということは有り得ないと思われる。

義元の足取りは「首巻」では「五月十七日今川義元沓懸へ参陣」としており、織田方は十七日に義元が沓掛に参陣したと認識していたが、これは後述するように誤認である。

また、合戦は十九日だから十八日は空白である。研究者は皆、義元は沓掛城に宿営したと信じて疑う事がないのだが、では十八日の義元と駿河勢は沓掛城で一体何をしていたのだろうか。 休養か、付近の村への乱取か。

まず十七日に義元がどこへ向かったかだが、『三河物語』には、

「義元は引間ヲ立て吉田に付(着) 先手ハ下地之御位・小坂井・国(国府)・御油・赤坂に陣取、吉田ヲ立て岡崎に付(着)、所(諸)勢は屋萩(矢作)・鵜等(宇頭)・今村・半田・八橋・地(池)鯉鮒に陣之取、明ケレバ義元地鯉鮒に付(着)給ふ〈義元は浜松を発って豊橋に着いた。先行部隊は下地の御位、小坂井、国府、御油、赤坂と進んだ。義元は豊橋を発って岡崎に着いた。他の部隊は矢作、宇頭、今村、牛田、八橋、知立と進んだ。翌十七日には義元も知立に着かれた〉」

とあるように、一直線に尾三国境に向かっており、十七日には池鯉鮒(知立)に着いているのだ。

『三河物語』 を評価する筆者の立場からすれば、清洲の信長たちは今川方の先手(先行部隊)を義元本隊と誤認していたことになる。すなわち、『三河物語」は十七日に義元は知立に到着したと書くが、 二手に分かれて進んできたはずの先手の行先は書かない。ところが、信長方の眼から見た今川方の動向を記す「首巻」は前述のように「五月十七日、今川 義元沓懸へ参陣」と書いている。これによって、信長方が、今川方の先手が沓掛城に入ったのを知って、これを義元本隊が沓掛に到着したと誤認したことが判明する。これは、信長の情報能力などはたかが知れたものだったということも意味する。

次に、翌十八日に義元が何処で何をしていたかについて見ていこう。わかりにくい書き方だが『三河物語』には具体的に書かれている。

「永禄三年庚申五月十九日に義元は池鯉鮒寄、段々に押て大高え行、棒山之取手(丸根砦)をつくつくとジュンケンして、諸大名を寄て良久敷評定をして、さらば攻取(中略)元よりスゝム殿(松平元康)ナレバ、即押寄て責給ひケレバ〈永禄三年(一五六〇) 五月十九日に義元は、(前日に)知立から手順どおりに大高城へ行って (織田方の付城である) 丸根砦をつくづくと巡検して、諸大名を集めて少し長い時間、軍評定を行って、それならば攻め取ろうと(中略)もとから逸る気持ちの松平元康だったので、丸根砦に押寄せ攻めたので〉

原文の「五月十九日に義元は池鯉鮒寄」の部分は「五月十九日に義元は、」と句読点をつけるとわかりやすい。そのあとの「寄」は当て字で実際には「より」つまり「~から」という意味で、あとの文章は十八日の話が書かれているので、つなげては読まない。合戦当日の五月十九日に知立に寄れる(戻る) 時間的な余裕などあるはずがないのだから。 ここから推測できるのは、十八日に義元が大高に到着していたことである。

「段々に」とは、もともとは階段状にという意味だが、ここでは「然るべき手順を踏んで」という意味となり、知立から手順を踏んで十八日には「大高城に入った」と考えなければならないだろう。そして「棒山之取手をつくつくとジュンケン」したのだ。そして翌日の十九日にあったことは、大高へ行ったことでもなければ、評定でもなく、松平元康が丸根砦を攻め落としたことである。

義元は十八日の夜、大高城に泊まったのである。沓掛城ではない。筆者の考えが通説と大きく異なるのはこの部分である。

もし沓掛城に泊まっていたなら、沓掛と駿河勢の朝比奈勢が攻めた鷲津の距離は約十一キロメートルあり三時間ほどかかるため、十九日夜明けとともに鷲津を攻撃しようとするならば、駿河勢は午前一時半ころに沓掛城を発ち、危険な夜間行軍をしなければならなくなるだけでなく、丸根砦付近を通過する時に織田勢に攻撃される危険があるし、当日大高城から丸根砦攻撃に出る松平隊と動線が交差して混乱しただろう。

しかし「首巻」によれば前夜十八日夜に松平隊が大高城への兵運搬を行っていることは、織田方の間諜が信長に注進したとの記述により判明しているので、今川勢も兵入れの護衛を兼ねて、松平隊と一緒に大高城に入った方が合理的ではないか。そして、義元自身も今川勢、松平隊と行動を共にして、前夜の内に大高城に移っていたと考えた方が自然である。

もし織田方との最前線に位置している沓掛城に義元本隊だけが残っていたら、本隊の兵力によっては危険な状態になりかねない。織田方の善照寺砦から指呼の間にあって信長勢が襲うことが十分考えられる沓掛城は、決して後方の安全地帯などではないからだ。

ところで、牛一は十八日に今川方の作戦が漏れ聞こえてきたと伝え、「首巻」に以下のように書いている。

「十八日夜二入大高へ兵根入、無助様ニ十九日朝塩之満干ヲ堪かへ二ヶ所之取手を可払之旨必定と相聞候由、十八日ノ晩二佐久間大学方より注進申上候処〈今川方が十八日の晩に大高城へ兵根を運び入れる事、及び、(今川方に味方する服部党が、明朝の潮の干満を利用して大高城に兵を入れる際に) 織田方に邪魔されないよう鷲津と丸根の両砦を排除しようと計画していることは間違いない、との報告が十八日の晩に佐久間大学から清洲にもたらされた」

この部分については昔から、十八日の夜に松平隊が兵根を搬入してしまった後の十九日の朝に敵の付城を排除するというのでは、順序が逆ではないかという、極めて常識的な疑問が指摘されている。しかも、「塩之満干ヲ勘かへ」(潮の満ち干を考え)という部分も、満潮でも上ノ道を通れば遅れるだけで、信長勢の進軍を止めることなど出来ないことは明白なのだから、潮の満ち干を考える理由が解らない。これらの謎は昔から指摘されてはいるのだが、未だに合理的な解釈がなされていない。

そこで筆者は以下のように考えた。それは「首巻」の、合戦当日の描写に、

「爰二(十九日) 河内二ノ江の坊主・うぐいらの服部左京助義元へ為手合武者舟弐千艘計海上ハ蛛之子を散かことく大高之下黒末川口迄乗入候へ共〈この合戦には、木曽川河口にある二之江 うぐいらの浦を拠点とした服部左京助が義元へ協力して兵士を乗せた船二〇〇〇艘ほどで到着しており、海上は蜘蛛の子を散らしたかのようであった。 服部は大高城下の海を黒末川の河口まで乗り入れて来てはいたが〉」

とあり、「三河物語」には、

(十九日) 「(丸根の)佐間(佐久間) は切て出けるが、討ち漏らされて落ちて行く 家の子郎党供をば悉打取る (中略)其寄大高之城に兵ラウ米多く誉〈丸根砦の佐久間は打って出たものの、討ちとられることなく逃走していったが、他の守備に入っていた兵士は(今川方が)ことごとく討ち取った(中略)それから大高城に兵糧米をたくさん運び込んだ〉」

とあることから、義元はこれまで多大の損失をこうむりつつ大高城に兵を入れなければならなかった状況を打開するために、二之江の鯛浦の服部党を味方に付けることに成功していたと考えることができよう。そこで今後は海上から兵根を大高に搬入するように取り決めたので、その際に織田方の妨害を受けなくて済むように織田方の丸根・鷲津を排除することを計画し、十九日の潮の満ちるときに服部党の兵船を接岸させ、引き潮にのって離岸することを考えて、それに間に合うように攻撃することにした、と解釈した。こう考えれば、前夜に兵糖を入れた後になって今川方が鷲津、丸根の両砦を攻撃したことも、服部党が十九日の朝に「潮の干満を考え」た理由も説明できる。

十九日未明、松平元康の隊が丸根砦を攻撃した。この場合、戦術の常識では丸根・鷲津砦を攻略するためには、丸根と鷲津の攻撃隊を用意するだけでは足りない。砦の後詰(救援)として中島砦方面から来るだろう信長の軍勢を迎撃する準備をしていなければならないからだ。

では義元は本隊をどこに布陣したと考えれば良いだろうか。信長が鷲津砦を後詰するため、中島砦を西に出て手越川を渡り、善明寺から丸内古道という砂洲上の道を通って鷲津の背後へ進むのであれば、義元は丘陵の西端の石堀山に陣を敷くことが考えられる。し かし、これを見た信長が丸根の後詰のため南東方向の小川(緒川)道へ向かった場合には、これを迎撃することはできない。

そこで、まず小川道を押さえられる丘陵として諏訪山か漆山に陣取ることが考えられる。そこならもし信長が丸内古道へ向かっても、中島砦を攻撃・占領することで信長を砂洲上の一本道 (丸内古道)に封じ込めてしまうことができるからである。

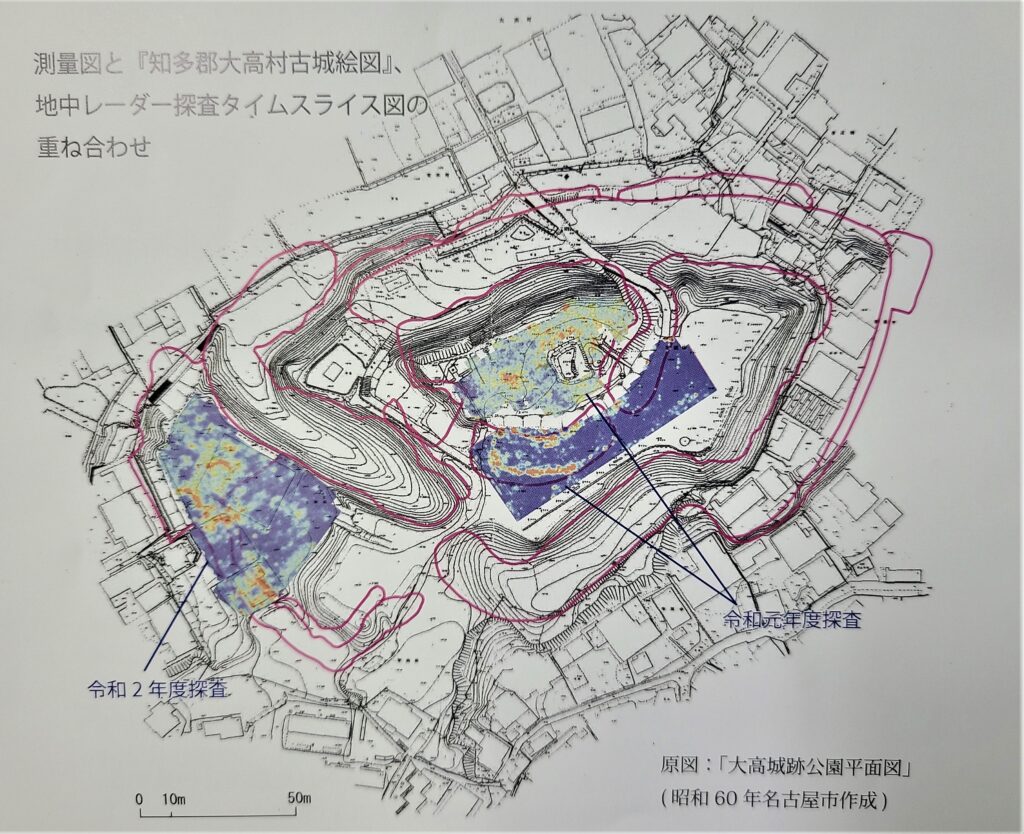

蓬左文庫蔵『大高城兵入之図』には、「明神森」と書かれた諏訪山と、「義元本陣」と書かれた漆山と思われる山と小川道が描かれているので、義元本人は信長の後詰を迎撃する部隊を指揮して、漆山に陣取ったのだと考えたい。

鷲津・丸根砦への攻撃は、「夜明け」というのだから、当日の日ノ出時刻の四時三十八分を期して行われたものと思われる。これに間に合うように義元が漆山に陣を張るには、午前二時ころには大高城を出陣しなければならない。したがって夜間に兵を運んだ松平勢だけでなく、今川勢もほとんど仮眠しただけで出撃したと推測する。

これは「首巻」に書かれた信長の訓示における戦況判断の正しさを裏付けている。定説の「信長の誤認」などではなく、信長は正しい戦況判断(敵は疲れている)をしたのだ。

こうした態勢を整えたうえで、義元は松平元康らに鷲津と丸根の両砦を攻撃させ、攻略を終えると大高城番を元康に交代させた。大高城から兵を撤収させるだけでよいなら、前夜に兵を入れる必要もなければ、翌朝に多大な犠牲を払ってまで敵の付城を排除する必要は無かっただろうから、義元は何としても大高城を橋頭堡として維持したかったのだろう。これは取りも直さず、義元がやってきた目的は大高城の後詰であったことを物語る。

そして、西三河の一大勢力である松平党を利用し、その当主である松平元康に橋頭堡たる大高城の守備を任せたと考えるべきだろう。それならば、今後は駿遠そして東三河の兵を動員しなくて済むからである。その間、 服部左京亮は満ち潮に乗って大高城に舟を乗り入れ、 兵糧を運び入れたあとは引き潮に乗って舟を沖合に浮かべていた。

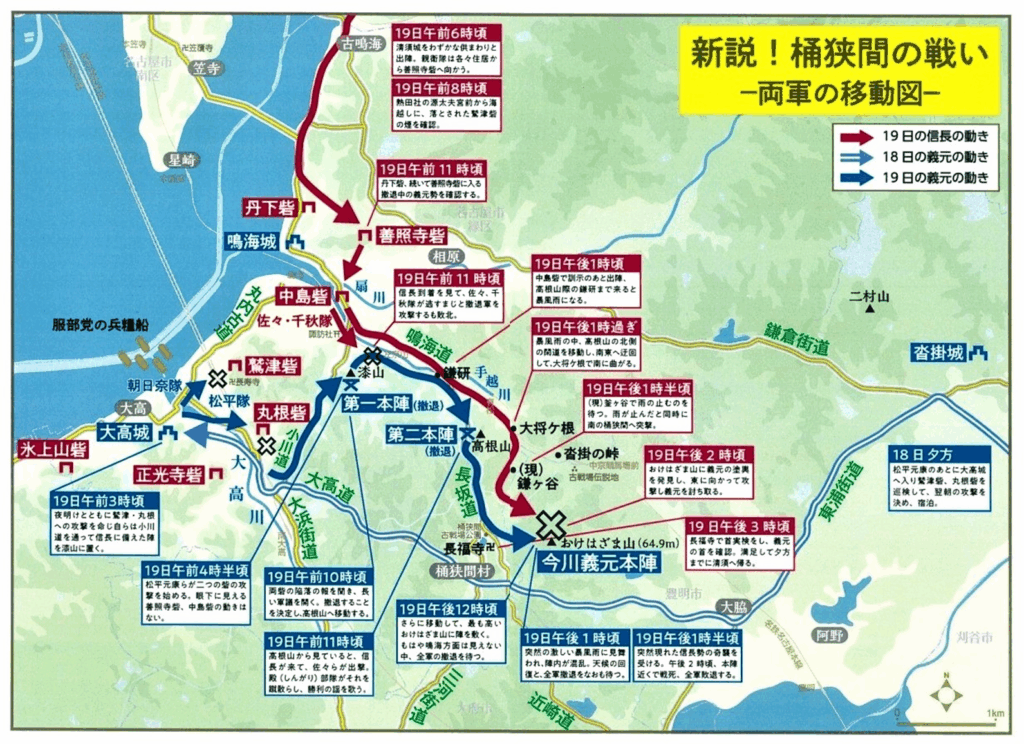

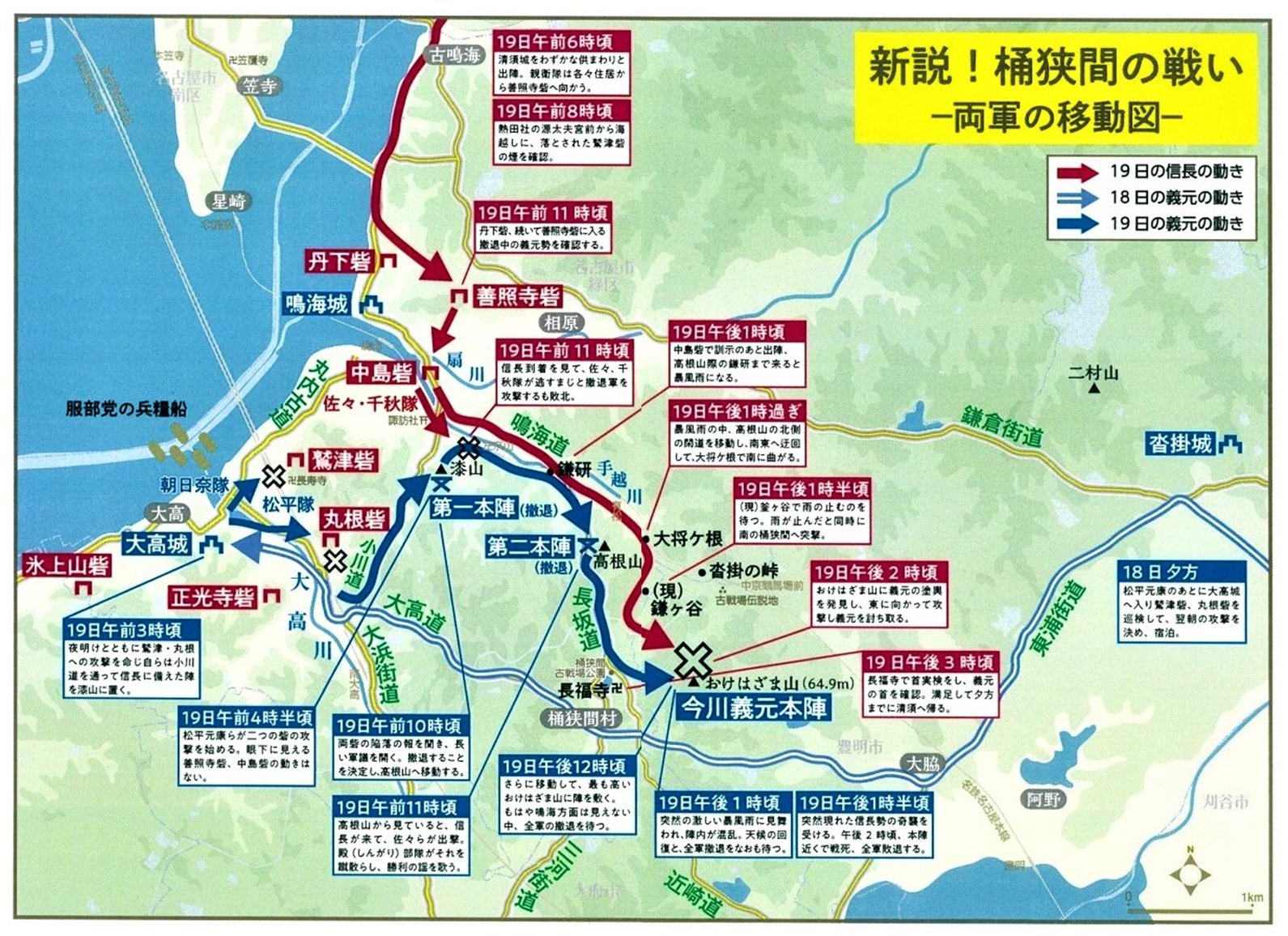

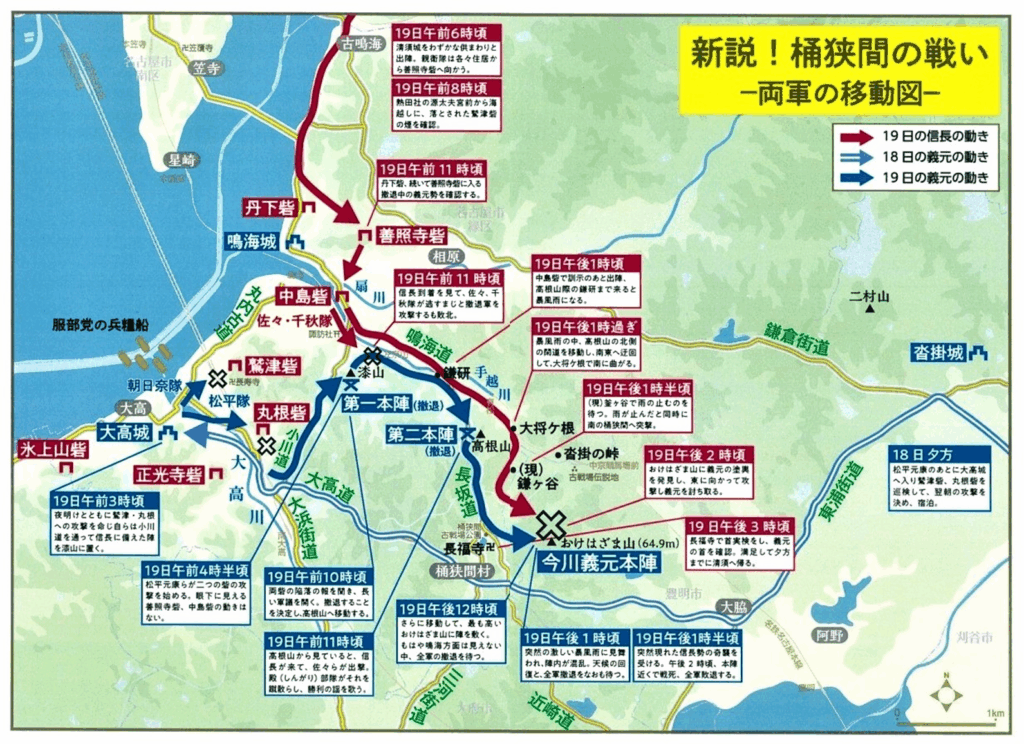

しかし、そうした処置を終えても信長がやってこないので、義元は三河へ引き上げることを決め、漆山を後にし、善照寺砦・中島砦に対し兵威を示しつつ、鳴海~桶狭間道(旧東海道筋)へ出て、手越川沿いに桶狭間村へ向かった。この道は鎌研という場所で旧東海道筋から向きを東南に変え、長坂道の坂を登り、高根山の峠を超えて桶狭間村へ至る。義元自身は高根山の峠に至ると一旦兵を止めて陣を張り、自らが殿軍(しっぱらい)を努めるべく、後続の駿河勢の収容を図った。いわゆる繰退である。

繰退は、事前に後方に防禦に適当な場所を選定しておき、殿軍を二つに分けて、一方が敵の攻撃を阻止している間にもう片方が事前に選定した陣地まで後退して防御の用意をし、次に残った部隊が敵に一撃を与えてから、用意された後方陣地まで撤退し、その間を先に後退していた部隊が援護する。これを繰り返して撤退被害を最小限に止めようというものだ。

『三河物語』でも、

「早々帰らせ給えと六左衛門尉申ければ、急ぎ早めて行くところに、徒の者は早五人三人づつ山へ上がるを見て、我先にと退く(早く所属している西三河勢の原隊へ帰らせて欲しいと六左衛門尉がいう。石川が急いで帰ろうと足を速めているところへ、敵兵が数人ずつ山へ上がってくるのを見ると、後に残っていた駿河兵もみな我先にと撤退した〉」

と書いており、義元は撤退中であったことが判明する。

十九日午前十時頃、信長がやっと善照寺砦に到着したが、それを見て中島砦に先着していた佐々・千秋は、義元の撤退を阻止するために攻撃を仕掛けたが一蹴された。「首巻」には、

「是を見候而義元か戈先には天魔・鬼神も不可忍心地ハよしと悦而緩々として謡をうたハせ陣を被据候〈この様子を観戦していていた義元は、我が軍の切っ先の鋭さの前には天魔鬼神も堪らないだろう、良い気分だと喜んでゆったりと謡をうたい、陣を張って腰を落ち着かせていた〉」

とあり、義元は漆山の麓で行われたこの戦いを高根山から見物していたとみられる。すなわち佐々・千秋は通説の言う義元の「前軍」ではなく、撤退する隊列を逃すまいとして攻撃したのである。これは前夜の軍議で信長が、 ぜひとも国境で一戦を交えたいと述べたことを踏まえての行動だろう。

義元は撤退中だったから、いつまでも高根山に居たわけではない。 漆山の殿軍を高根山に収容したならば、高根山に殿軍を残して義元自身の本陣をさらに後方へ後退させた。これを繰り返して、敵が後を追うのを諦めて安全だと考えられる場所まで退くのである。

義元が次に選んだ陣地が、牛一が「首巻」で「おけはさま山に人馬の休息在之」という場所、すなわち多くの研究者が桶狭間山に比定する「六四・九メートルの山」である。ここは桶狭間村の東側にあって周辺で最高峰の山であり、高根山とは一キロほどしか離れておらず、その間は鳴海~桶狭間道(長坂道) 一本しかない。また高根山を東に下りた所は『陽明文庫本』によれば深田であったとされるから、それを前にして義元本陣は鉄壁の防御陣地となった。義元はここで全軍の撤退を待った。ここまで彼の作戦はすべて成功していたと言 っていいだろう。

一方、織田方の状況はどうだったか。話を合戦前日 の十八日の夜に戻そう。

『天理本』には、織田方では合戦前夜(十八日夜)に軍議があり、信長が国境で迎撃することを主張して重臣らの籠城論を断固退けていたことが書かれている。これは、前述した前線からもたらされた今川方の計画 (十八日晩から明朝にかけて大高城に兵根を入れること)を前提にした軍議だ。織田方は明らかに今川方が兵力において優勢であると認識していた。そして信長は士気を盛り上げるために酒を出して景気づけの宴会をし、夜も深まったからということで、皆を散会させている。

『陽明文庫本』では、このときの信長は、具体的な作戦計画を一切定めなかったとして家老衆が呆れているとする。『天理本』では軍議があり、すくなくとも信長とそれに同調する者は、出撃して今川勢に決戦を挑む覚悟であることが判る。

この二つの記事は一見すると矛盾するようだが、『天理本』は軍議の前半だけを、『陽明文庫本』は軍議の結果に対する評価を記したのだと見れば、そこには矛盾はない。

そうした場合に信長方のとる戦術が機動防御である。 陣地防御を行うには広すぎる正面、少なすぎる兵力という状況で、敵阻止のために城砦や陣城で守るのではなく、高度に機動しながら、戦機をうかがい、敵の油断や準備の不足を突いたり、敵が兵力を分散している状態をとらえて、局地的、相対的な優勢を作り出し、各個撃破を行うことで、戦機を見出そうとする戦術だ。

実施するには、拠点陣地・機動打撃部隊・防御縦深が必要とされるが、桶狭間の戦いでの拠点陣地は付城群であり、機動打撃部隊は二〇〇〇程度の信長の直率部隊となる。

守備側の信長が、一か所の要害に籠らずに、機動しながら分散した敵を討つには、前線と、敵が目標とする例えば清洲城などの間に、敵の進軍を遅滞させる空間や障害を多数設ける必要がある。それを地理的な「縦深」という。敵が無視して進撃できないような城塞が多数あって、それで敵の進軍を遅滞できれば、それは時間的な「縦深」と言える。だが実際にはそのような施設 は準備されていなかった。

しかし、敵の目的が本城・清洲でなかったり、その進撃が重鈍であるならば、それは敵の軍事・指揮能力に起因する時間的な「縦深」となり得る。現に、『三河物語』によると、義元は度々長時間にわたる軍議を催したとあり、今川方に従軍した石川六左衛門尉は 「余りにオモクレて (ぐずぐずして)、 手粘く(てこずって) 候」と言っている。そこには、義元の指揮能力に起因する時間的な「縦深」が期せずして生まれていたのである。

信長は、義元には軍事知識、具体的には『孫子』や『呉氏」など兵書の知識はあってもほとんど実戦経験がなく、それに対して常に戦場で先頭に立ってきた経験の豊富な自分の方が、戦機をとらえる戦術眼は上だと考えていたのだろう。

信長の軍勢が素早く行動できるのは、 直率兵力である旗本以外の国衆についてはいちいち清洲に集合させるのではなく、信長の向かう場所に集合させる方法をとっていたからだろう。その場合、不測の事態に陥る危険のある夜間の行動を避け、夜明けを待って行動するのが、指揮官として最善の判断だったはずだ。

そこで十九日未明から今川勢が丸根・鷲津両砦に攻め寄せたとの注進を受けると、信長は出陣を各所に知らせるとともに、清洲を主従六騎、雑兵二〇〇人で出陣する。一二キロメートル先の熱田・源太夫宮の前浜まで来て戦場方面を海越しに望見すると、すでに両砦が落去したことを示す煙が上がっていた。信長がここに着いたのは午前八時頃である。「首巻」には「三里一時二懸させられ」と書かれているが、この「一時」について、ここでは「一刻」つまり二時間と考えたい。その場合、進軍速度は時速六キロメートルとなり無理はない。清洲を出たのは午前六時頃だろう。四時頃に大高城を出陣した今川軍を、鷲津や丸根の城兵が見つけてすぐさま伝令が清洲に走れば、時間的に問題はない。清洲~丸根砦間は五里一二町余=二一キロメートルあり、時速一〇キロメートルで急いで駆けたとみなすならば二時間の工程だ。

丹下砦に向かって信長は熱田を出るのだが、この時の伊勢湾の満潮時刻は午前八時のため、鎌倉街道の海辺を行く道は海没して使えず、遠まわりになる上ノ道を急ぐことになった。定説では義元が信長の参陣を遅らせるために潮の満干を考慮に入れたと解釈されているが、信長の進軍そのものを止めることはできないから、それは誤りである。伊勢湾が満潮になっても、単に鎌倉街道の下ノ道が通れなくなるというだけであって、実際に信長は上ノ道を通って戦場に向かったことが「首巻」に以下のように書かれている。

「浜手より御出候へハ程ちかく候へ共塩満差入御馬の通ひ無是、熱田かミ道をもミにまふて懸させられ〈東に見える南浜通の道は距離的には近いのだが、ちょうど満潮で馬の通行もできなくな っていた。そこで鎌倉街道の上の道をもみにもんで馬を走らせ〉」

信長は丹下砦に寄って、砦の兵も引き連れて善照寺砦に入り、諸方から集ってきた兵たちを勢揃いさせ、戦況を観察したところ、後詰が遅れたことで、今川勢は引き上げにかかっていた。その多くはまさに撤退中だったと考えるべきである。そうであればこの後に続 く信長の訓示に矛盾はなくなる。『三河物語』が、信長勢が肉薄しつつある中で、未だに今川勢の殿軍が山上に残っていたと書いていることがそれを証明する。

佐々・千秋の敗戦を見た信長は中島砦へ移ると言い出した。家臣が、馬のくつわの引手を持って声々に諌めたのだが、信長はそれをふりきって中島砦へ移った。このとき兵力は二〇〇〇人に満たなかったという。信長は、さらに中島砦からも出陣しようとしたが家老衆は無理にすがりついて出陣を止めようとした。

その時の信長が発したのが問題の訓示だ。『天理本』では以下のように記されている。

「各能々承候へ、あの武者は宵に兵粮つかひ夜もすから参り大高へ兵粮入、鷲津・丸根両城にて手ヲ砕辛労して草駄たる武者也、こなたハ新手成、其上莫小軍ニシテ怖ルゝコト大敵ヲ、運は在於天、此語ハ不知乎かゝらハ引、ひかは引付、 於是非稠倒シ可追崩事案ノ内也、一切不可為分捕、軍に勝ちぬれは此場へ乗たる者家之面目末代之高名也、唯可励

〈みなよく聞くように。あそこに見える敵勢は、昨夜の夕方に食事をしただけで、一晩かけて大高まで行軍して兵を入れたうえ、今朝は鷲津・丸根という二つの城攻めを行って骨折りし、青息吐息で、くたびれている敵ではないか。味方はまだ一戦もしていない新手であるぞ。それだけではない、兵数が少ないからと言って大軍を恐れるな、運は天にある。次のような戦訓を知らないか。味方が攻撃していけば敵は退く。敵が退いたらそれに付け込み敵に密着して離れるな。 かさにかかって攻め立てよ。こうすれば必ずや敵をひねり倒し、追い崩すことができるのは言うまでもない。一切分捕りをしてはならない、この戦いに勝ったならば、この場に参陣した者は家の名誉である。末代までも功名が鳴り響くのだ。ただただ各々力を尽くせ>」

『天理本』では「かゝらハ引」(前掲 原文の傍線部分)とあって、「け」とおくっていない。「引」は文意からすればここは「ひく(退く)」と読むのが正しいはずである。だから「かゝらハ引、ひかは引付」は「各々が攻めかかれば、疲れた敵は支えきれずに退くはずだ。敵が退いたならばそれに付け込み敵に密着して離れるな」と解釈するのがもっとも自然だろう。『陽明本』 では「懸らハひけ、しりそかは引付」としているが、突撃しようとする部隊が、敵が掛かってきたからといって退くことなどありえないだろう。この部分は意味が通らないにもかかわらず、 昔から誤解されている部分だ。

このように、信長も家臣らも、今川方の状態を誤認などしていない。信長と善照寺や中島砦の将兵は、夜明け前から移動し、あるいは砦を攻めて疲れ切った今川勢が後退していくのを見たと考えるべきなのだ。家臣たちが何度も信長の出陣を阻止しようとしたのは、単に兵数に差があることを実際に善照寺砦などから見てわかっていたからに過ぎない。そこへ前田又左衛門らが佐々・千秋の戦いに参加して得た敵の頸を持って来たので、信長は彼ら一人一人に同じ事を言い聞かせたのだ。

信長は中島砦を出撃すると、鳴海~桶狭間道(旧東海道筋)を進撃して、高根山などの「山際」すなわち手越川を渡る鎌研橋あたりで、撤収を終え高根山の峠に陣取って鳴海~桶狭間道 (長坂道)を遮断した今川方の殿軍と対峙した。当時、中嶋砦を出て東南に当る桶狭間村に向かう道はそれしかない。

ところで、藤本氏の説では戦場の過半を今川軍が占領しているとし、中島砦の南の鷲津・丸根砦のある丘陵 (現・青山)や東の丘陵(平子ヶ丘) も今川軍が占領していたとするが、 「首巻」にはそうしたことを示唆するような記述はない。また、中島砦の東にも南にも敵の存在については言及されていない。中島砦から桶狭間村への道は、当時は前述の一本しかないが、そこを前進している信長勢が山際まで移動する間、緒戦に勝って意気軒高なはずの今川軍から東からの横撃も受けておらず、南からの迎撃もされていないことからも定説には疑問が生じる。こうした攻撃がなかったからこそ信長勢は山際までは何の問題もなく進出できたのだ。

一方、義元自身はこのときすでに桶狭間村の六四・九メートルの丘陵上に本陣を置いていたであろう。この丘陵はこの一帯では最高峰ではあったが、高根山の陰にかくれて善照寺砦や山際の信長勢は見通せない。

根拠になる文献はないが、まず兵法の常識として、敵を前にして平地に本陣を置くことはない。義元は現・大池 (当時は深田)を前にして、これを堀に見立て、さらにそれより北西の高根山の長坂道の峠には先備(殿軍でもある)を置き、充分な防御陣地を敷いたはずだ。したがって本陣は桶狭間村の最高峰である六四・九メートルの山以外にありえない。

両軍が対峙すると突然の暴風雨に見舞われる。正面から吹き付ける雹まじりの豪雨で今川勢が面をあげられないことを幸いに、信長は風に背中を押されるまま軍勢を長坂道ではなく閑道、すなわち有松地峡の原初東海道に導き、風雨に背中を押されて移動した。つま り、今川方の殿軍を攻撃することなく迂回して、さらに東にいるはずの義元本隊へと向かったのだ。ここで雨を利用して動いたことこそ信長の戦術眼の鋭さを示している。

「陽明文庫本」は「沓懸ノの松之本に、 二かい・三かゐの楠の木、雨に東へ降倒る〈沓掛の松の根元に二抱え、三抱えもある楠が雨に降られて東へ倒れた〉」という。この一文は、牛一が、その日の豪雨の激しさを語るための創作だという見解もあるが、伝聞をあらわす「由」という文字を用いていないため、直接経験したものとして扱うべきであろう。つまり突撃前の信長勢の進んだ場所は、山際から「沓懸ノの松之本」を見通せた場所でなければならないということだ。信長は雨中、原初東海道をそこまで到達していたのだ。

楠の大木が吹き倒されるところを実見することができる場所は、現在の「大将ヶ根交差点」のあたりだろう。 その先が現在の字「境松」で、標高二七メートルと原初東海道で一番高い「沓懸ノ到下 (峠)」となり、そこにあった楠の木が倒れるのを信長勢が見て、並はずれた風雨の猛威に驚き、熱田大明神の神風かと士気が上がったのである。沓掛の峠とは、通説が想定するような鎌倉街道の二村山の「峠」などではない。二村山の峠が「沓掛峠」と呼ばれた事実はないし、この時代にはすでに街道の役割すらもはたしていなかっ た。

雨が上がると同時に信長勢は、江戸時代になって溜池が作られたことで竹次池の名前がついた道もない狭間(地元では釜ヶ谷と呼んでいる)を通って、北側から桶狭間村に雪崩れ込んでいった。信長は、そこから深田の縁に沿って近崎道で、桶狭間山(六四・ 九メートルの山)の麓を現在の大池の東あたりまで進んだところで、義元の塗輿を発見し、同時に山頂に旗本の集団を発見すると、ここで東に向って突撃するように命令を下したのだ。

一瞬で今川本陣が崩れ立ち、山上の義元の前で山麓に控えていた塗輿も放置したと「首巻」には書かれているから、今川勢の潰走した距離も短く、織田軍の追撃した距離もまた短かったと推測できる。今川勢は北側の原初東海道上には逃げられない。深田に遮られて西へもまた逃げられない。東の大脇村方面は「高ミひきミしけり、節所と云事無限〈高かったり低かったりしたうえ、薮が密生しており、大変な難所〉」(『陽明文庫本』『天理本』)であ ったから、こちらへも逃げられない。南には桶狭間村の集落があったが、こ ちらも小山の陰になって逃げにくかった。唯一の逃げ道は近崎道とよんでいる深田の東をめぐる街道だけだ。

ところが牛一によると、信長は「東へ向て懸り給フ」(『陽明文庫本』『天理本』)というのだから、近崎道側から攻め上ったことになる。つまり、唯一の逃げ道から信長軍が攻めて来るのである。道へ下りることもままならなかった義元の旗本たちは「義元を囲ミ退けるか、二・三度、四・五度帰シ合(〈義元 を囲んで後退していたが、二度三度、 四度五度と引き返しては〉」、信長の攻撃を防いでなんとか桶狭間集落か大高道へ逃れようとしたが、数に阻まれ、組織的な退却戦を行う事もできないまま討ち取られたのである。

つまり、この戦いは『甫庵信長記』が言うように、折からの風雨を利用して、今川殿軍を「迂回した奇襲」だったのであり、昔の人々が「折からの豪雨を利用して、今川軍に秘かに接近し、奇襲をかけた」と考えてきたのは、実はまったくもって正しかったと筆者は 考えている。再び繰り返すが、江戸時代もごく初期であれば、小瀬甫庵などは牛一の書いた桶狭間の戦いを正しく理解できていただろうし、またその読者も何の疑いもなく正確に理解したと考えられる。しかし、時とともに自儘に解釈した文書が作られていったのだ。

以上が筆者の考える「閑道迂回奇襲」説の概要である。