2025年1月12日、快晴の元、午後1時に名鉄小幡駅から出立。信長が廃止した山田郡の痕跡を残す長慶寺へ。こちらは鎌倉時代、亡き兄のために山田重忠が建立したもの。ただそう書かれた寺伝『長兄寺祠堂記』を鵜呑みにはしづらいところ。次の生玉稲荷神社の社伝にはもっと鵜呑みにしづらい話が。小幡城主織田源三郎赤千代(信長の甥)方に小牧・長久手の戦いのとき、家康が一泊したという… だれそれ?

次の小幡城址は縄張りもよく残ったところ。台地の最上部からの眺めは小牧山山城から稲葉山城まで一望。もちろん龍泉寺城(のあたり)も見えますから、なぜ家康はここから秀吉の目を盗んで無事に小牧山城へ帰れたのか、疑問が残ります。現地を見るのは重要ですね。

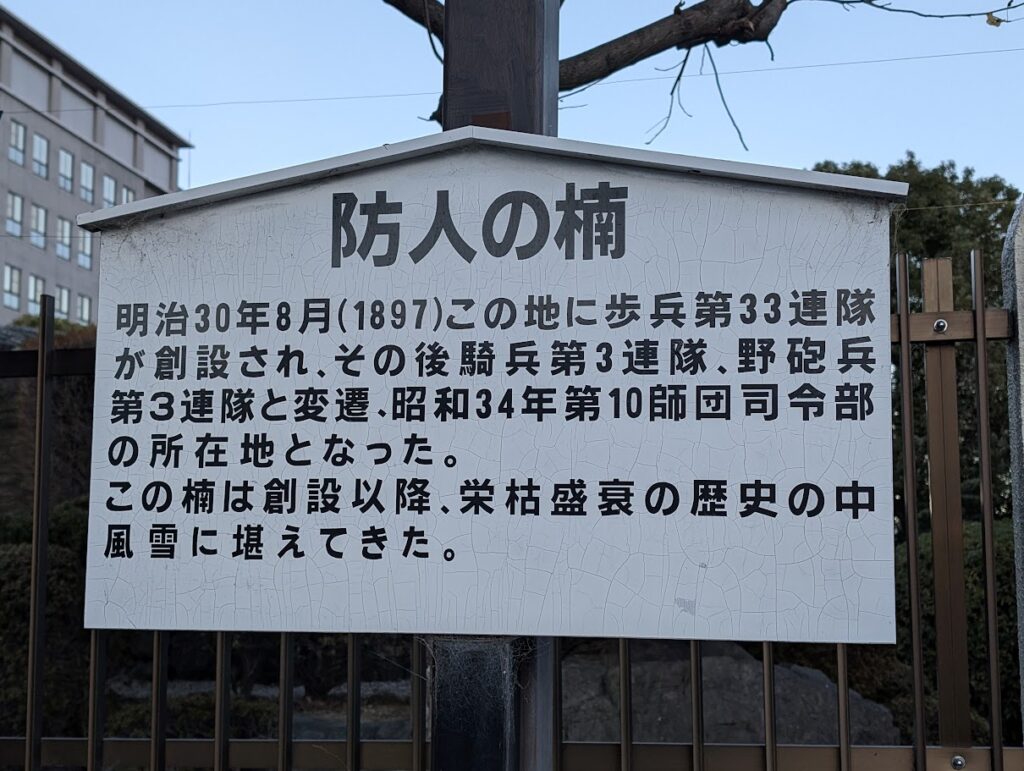

守山城へ向かう途中で案外ウケたのが、守山の自衛隊基地。柵越しに見える軍用車両は善し悪しは別として、やはりちょっと興奮しますね。正門の脇の「防人の楠」も興味深いところ。守山は信長の時代から戦に関わる場所だったようです。

大永六年(1526)、あえて言いますが今川氏親配下だった連歌師宗長が、松平信定が守山に新領地を得た祝の千句連歌会で発句にしたのが「花にけふ、風を関守、山路哉」で、守山の地名が読み込まれており、その頃からこの地は「森山」ではなく「守山」だったことがわかります。尾張山田郡の守山に松平本家惣領の信定が領地を得たこと、そこに今川の惣領配下の者(宗長)が来たこと、さらにこの頃今川那古野氏の那古野城が築かれた可能性があること、など、これらの意味するところは何なのかをもっと考えていかないといけないでしょうね。

などと話しながら守山図書館で小幡城・守山城の復元模型を見て、守山城址へ。家康の祖父である清康がここで暗殺された(守山崩れ)ことは歴史的事実ですが、その10年前からの状況を考えると、少なくとも攻めにやってきたということはありえないでしょうね。尾張と親睦を結ぼうと守山に向かった清康を、阿部大蔵が暗殺したというクーデター説はやはり妥当と思えてしまいます。守山城の碑がある建つ場所は、本来の城の標高地点。ここからは小幡城も竜泉寺城も小牧山も稲葉山城も、那古野城も見通せると思われます(今は建物で一部見えませんが)。

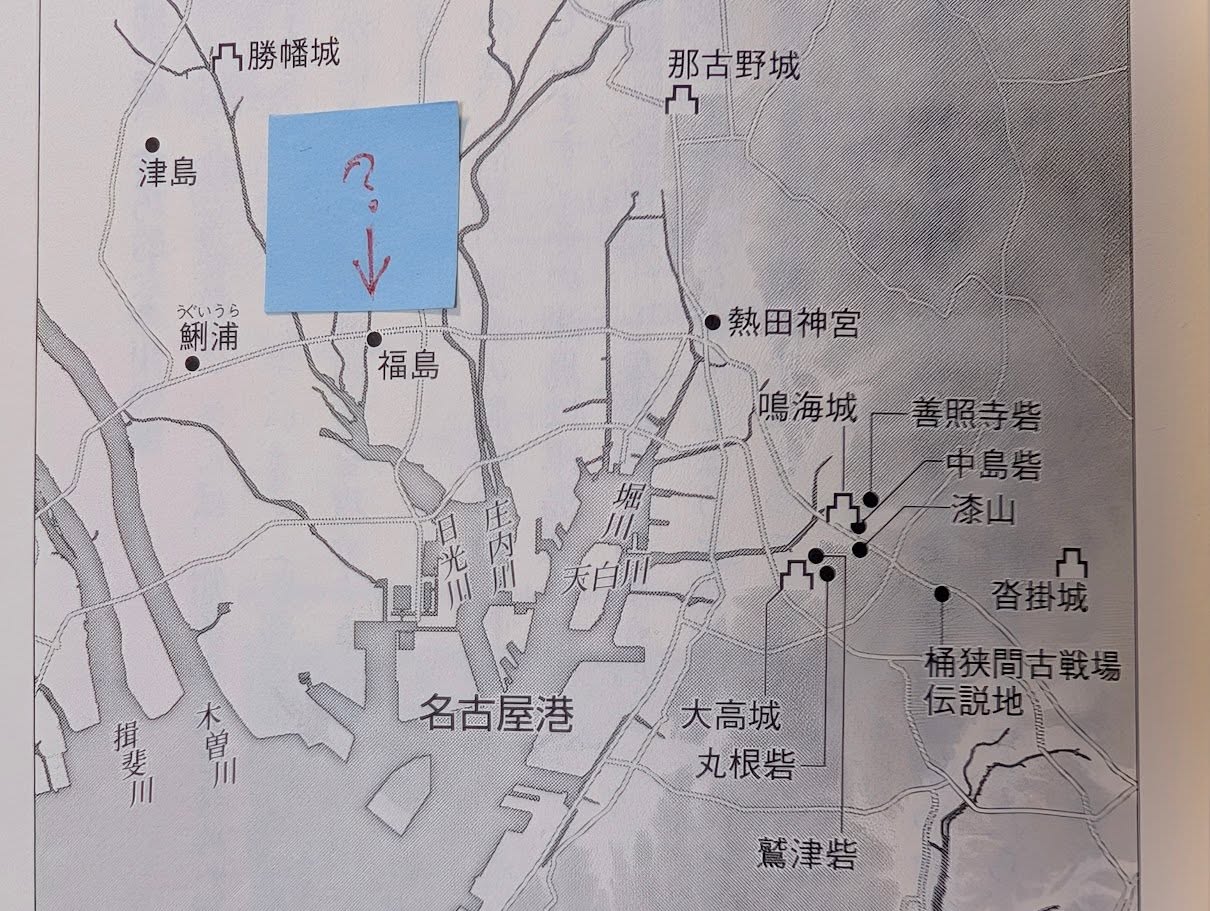

弘治元年(1555)の守山城動乱では、信長と敵対する今川勢がかなり影響を及ぼしていたのではないでしょうか。今川方の岩崎城・丹羽氏勝が守山城に籠城したというのは、この時点で守山城は今川方に取られたとも考えられるのですが…。いずれにしても守山は、笠寺と並んで対今川の最前線だったと思われます。

長母寺のある木ケ崎と守山城は地続きだったものの、明和四年(1767)に守山城の堀へ大洪水が流れ込んで山崩れを起こし、現在の流路となったという話をしながら、旧流路を確認して矢田駅で解散。でも名古屋市内へ帰る大半の方は、徒歩7分ほどの地下鉄ナゴヤドーム前矢田へ向かいました。

寒いだろうと昨年は1月、2月の外歩きはやめましたが、この日は夏の炎天下よりずっと快適に歩けました。名古屋は雪が積もったりしませんから、来月もやるぞ、ということで。次回は2月8日に信長時代の熱田を歩きます。ご参加希望は鳴海中日文化センター(0120-538-763)へお問い合わせください。