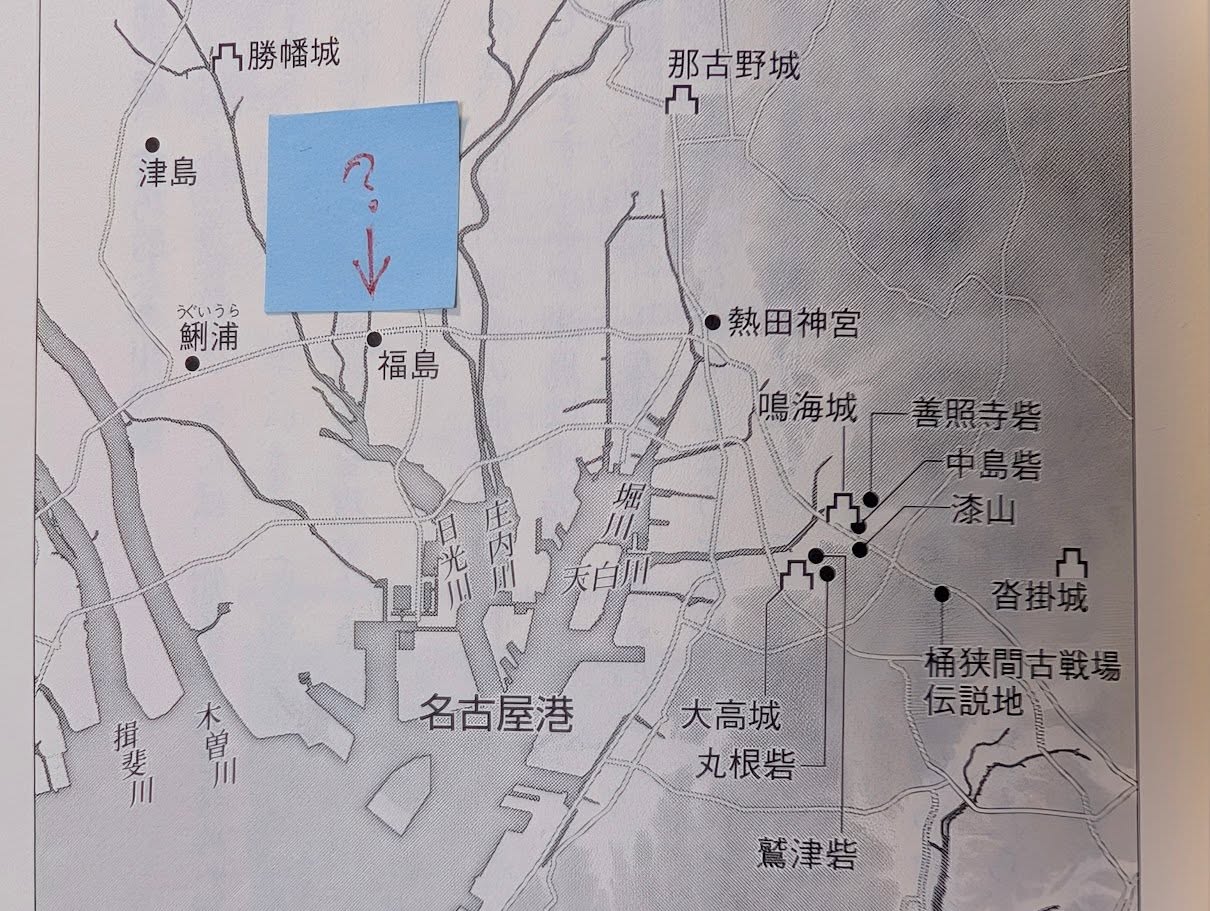

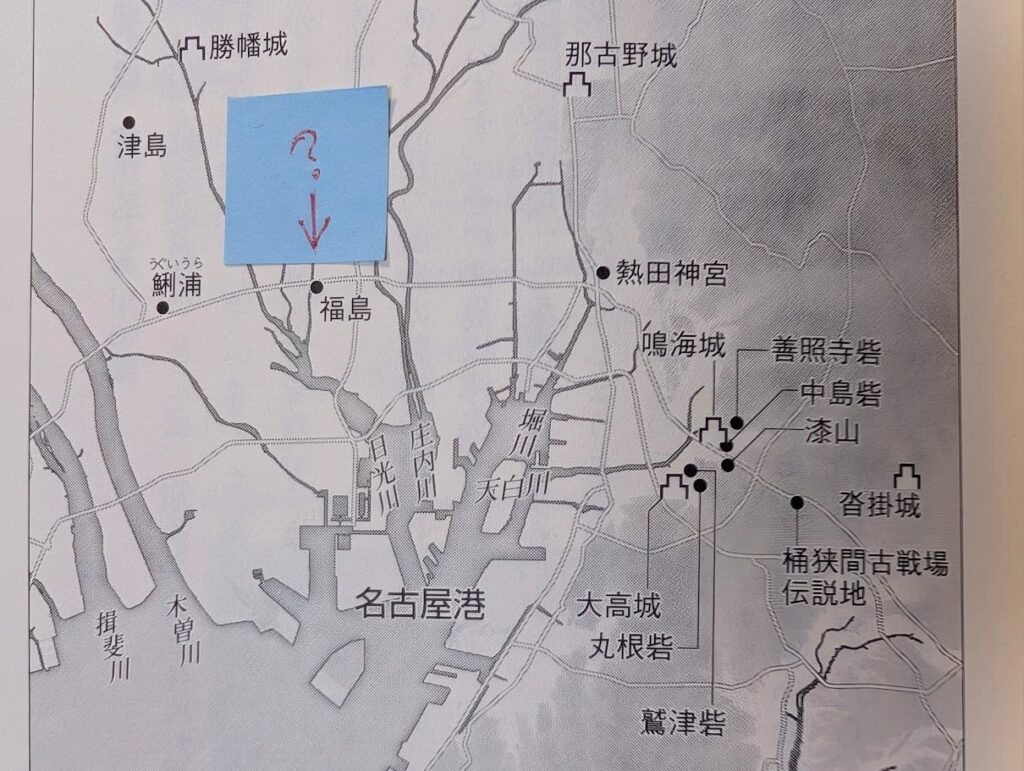

千田嘉博・平山優・鮎川哲也(構成)の新書『戦国時代を変えた合戦と城 桶狭間合戦から大阪の陣まで』24年10月30日発行(朝日新聞出版)では、どうも我々の「新説・桶狭間の戦い」を批判されているようです。それはおいおい反論していくとして、この本はなんだかなと思うところがいくつか見受けられました。特にp24の「大高城があの地にあるからこそ、今川方が陸路からも海からも熱田、福島、そして清洲も窺うことができる。織田氏にとって、大高城と鳴海城が清須に向かう最大の障害で、この二つを今川方に取られたのは相当に痛い。」という記述。福島ってどこ?と思い、調べてみると名古屋市中川区福島(蟹江町との境の地域)のことのようで、p25には地図も掲載されていました(以下その地図の一部を引用)。

当時、重要な都市として福島があったとも思えず、これは単純に福島ではなく津島の間違いで、テープ起こし(この本はほとんどが千田氏と平山氏の対談でできています)のときに間違えたのだろうと思いました。そしてそれに基づいてか、編集者が地図まで作ってしまった。それが本になってしまったのは、おそらく両氏が、筆者校正をせずにお任せでこの本を作ったのだろうなと想像しました。

そうしたところ、これは富田荘にいた石橋氏の動きを考えての話ではないかとのご指摘をいただきました。福島地域のある中川区戸田のあたりは富田荘という鎌倉時代以前からの荘園で、当時、吉良氏・渋川氏と並ぶ足利将軍の親戚である御三家の一つ、石橋氏(忠義)がいました。石橋忠義は斯波義銀・吉良義安とともに信長によって尾張から追放されます。それは桶狭間の戦い以後とされることが多いのですが、私は桶狭間の前年、信長最初の上洛前に追放されていたと考えています。

もし桶狭間の時に石橋氏が健在であれば、服部水軍と協調していたという考えもできますが、そうなると今川の味方ですから、義元が福島を窺うという記述と矛盾します。すでに石橋氏がいないのであれば、福島を窺うというのはおかしくはないのですが、それにしても田園地帯に上陸してどうする?という疑問は拭えません。ここは単純に福島と津島の間違いだろうと思います。

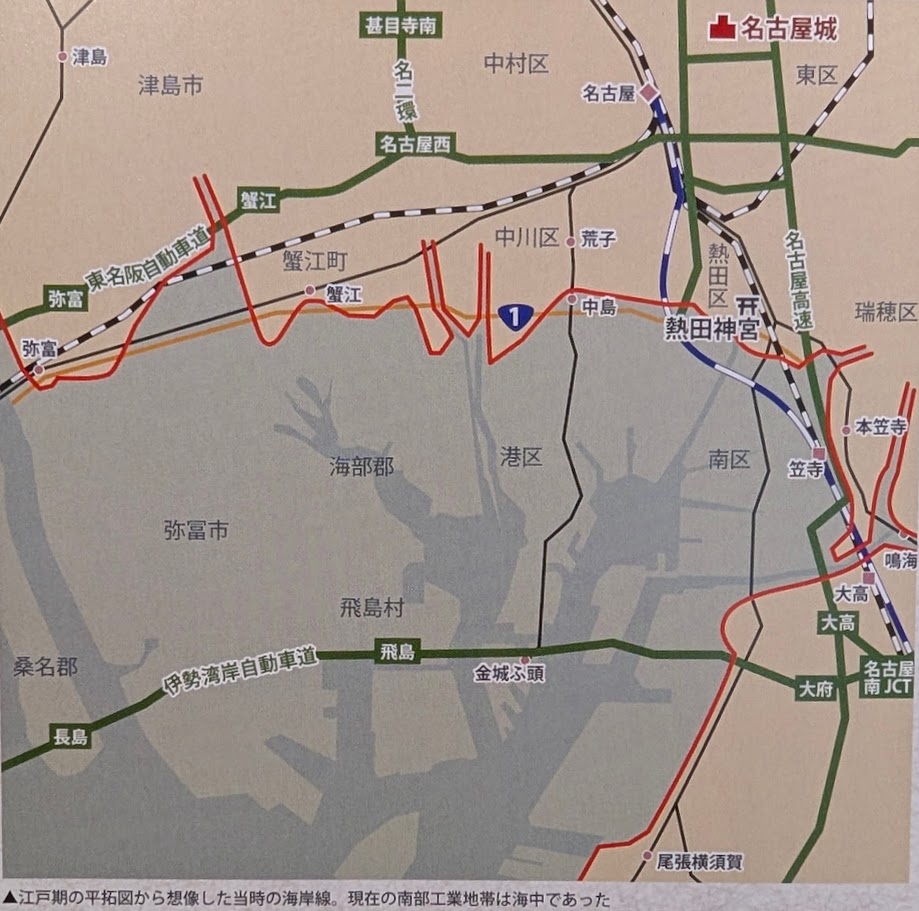

なんか他にもこの本には変な記述が多くて、例えば「織田氏にとって、大高城と鳴海城が清須に向かう最大の障害で、この二つを今川方に取られたのは相当に痛い。」というのも、一瞬、織田にとって大高が障害と読めてしまいます。「(今川方にとって)大高城と鳴海城が清須に向かう最大の障害で、織田氏にとってこの二つを今川方に取られたのは相当に痛い。」でしょうね。なお、当時の海岸線を15年ほど前に江戸時代の干拓図から復元してみたのが以下の図です。

この図を見ると、鯏浦(弥富のあたり)は今川方(本願寺勢力の服部左京亮)ですが、大高城までの途中にある前田氏の蟹江も福島(地図では中島の西方)も、もちろん熱田も桶狭間のときには信長方だったと思われますから、服部左京亮が1000艘もの武者船で大高へ向かうのは可能だったのかなという疑問が湧きます。最近は服部英雄先生の論文によって、桶狭間は海戦だったという人が増えてますが、それはちょっと考えづらいのですけどね。

昭和57年に出た山田寂雀氏の『中川区の歴史』を見ますと、富永村(戸田荘)の字名に南福島と福島裏という二つがあります。富永村は戸田川の西で、「かつて海に面していたときは湊を持ち半農半漁の生活であったが、新田開発があるたびに、逐次、南方へ湊を移していった。」と書かれており、桶狭間のころには、少なくともこの地が福島と呼ばれてはいないでしょう。福島ではなく富永であればまだわかるのですが。したがって福島は津島の誤りであると結論付けていいと思います。