2018年9月19日

私は鳴海中日文化センターで「若き信長の軌跡」という講座をやっていますが、テーマを信長の若い頃、つまり父親信秀の活躍した時代にして、お話をし、その現地を歩いています。少し前に現地講座として津島を歩いた話をここで掲載しましたが、その後は大雨や異常な暑さで二回開催ができず、9月になってからやっと連続二回、現地歩きをすることができました。まず9月1日に那古野城の痕跡からかつての萬松寺の跡、古渡城跡とまわり、8日には末森城、信勝が作った信秀の寺である桃巌寺、そして親しかった松平信定の城で、家康の祖父の清康が殺された守山城と歩きました。

那古野城は名古屋城の二の丸庭園に古い碑が建っていますが、その実態は全くといっていいほどわかっていません。ただ、30年ほど前に丸の内の官庁街が建設される前に発掘調査が行われ、那古野城の頃の大溝(堀かもしれない)が発見された資料がありますので、それを元に、このあたりに堀があったのではと想像しながら丸の内を歩きました。また信秀が建立した萬松寺は当時、桜天神社の南の、辻の札のあたりに門があったらしく、東西200メートル、南北900メートルというサイズ感ではないかと。つまり外堀通りから錦通りまで丸の内を通る本町通り全域が萬松寺ではなかったかと想像し、広大な敷地で存在したということを歩いて実感しました。北は那古野神社のあたりから、南は桜通りの桜天神社を過ぎ、錦通の旧UFJ銀行あたりまでということになります。

それから地下鉄で東別院駅まで移動し、東別院の中にある古渡城址碑を見たあと、東にある下茶屋公園へ。こちらの池は古渡城の堀跡ともいわれ、大きく段がついて、確かに堀のようにも見えます(尾張名所図会)。さらにその東、東別院の駅入口のあたりは名古屋台地の東の外れで、急な坂が東へ下っています。このあたりにはかつて精進川が流れており、その川を昔(信秀の時代よりもさらに昔)に渡ったので古渡という地名になったという話も、地形から納得できました。またここから御器所にかけては低地が続きますが、奈良時代くらいまで遡れば、海も入り込んでいたでしょう。そこを渡る湊があったから古渡なのかもしれません。すぐ北には上前津という湊の地名もあるくらいですから。その後は大須の萬松寺に行き、信秀の墓とからくり人形を見ました。

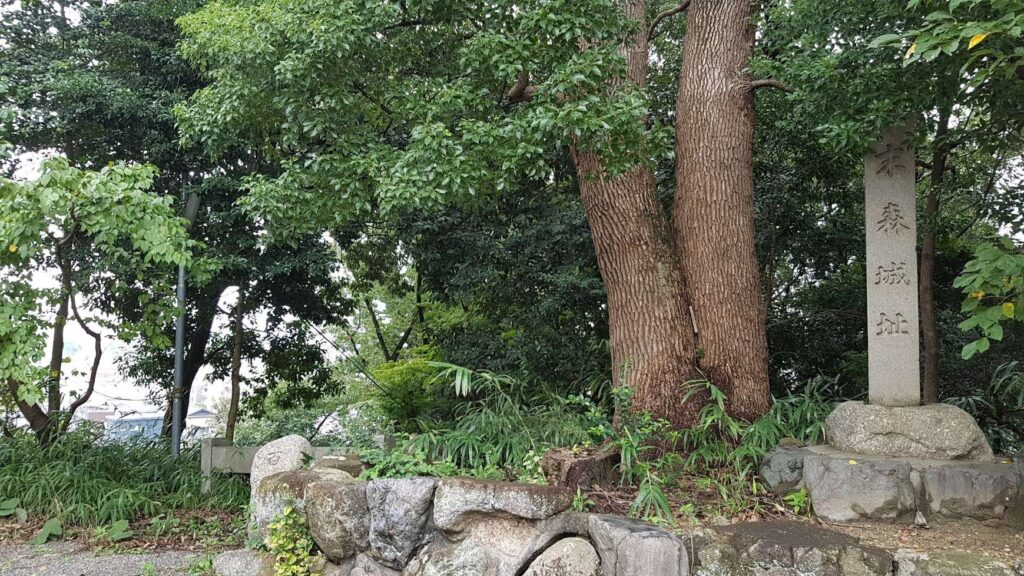

1日はそんな感じでしたが、8日の方は、まず末森城址から。ここは比高(麓からの高さ)が20mほどという平山城ですが、とにかく見事なのは堀です。千種区の市街地だというのに400年以上前の堀が奇跡的にほぼ残っています。南側の堀は草が刈り込んであって、堀底まで降りられますから、その高さを実感できます。現在は城山八幡宮になっていますが、その本殿のあるところは実は本丸ではなく、その前の広い広場が本丸です。つまり南側の高台に本丸があり、そこからは東山方面、田代方面が一望できます。今でも眺望は素晴らしい。この眺めを見ていると、ここは信秀が築いた安土城(のようなもの)ではないかという思いがふと浮かんできました。

通説では信秀は1548年に古渡城から末森城に移ったとされていますが、最近の研究では47年に信秀は三河の安城城、さらに岡崎城までを落としており、そのころ末森へ移ったとしてもいいのではないかと思います。城山八幡宮のホームページでも47年としています。古渡からこの末森に本拠を移したのは、三河への道の問題でしょう。古渡城から安城・岡崎方面へ行くには当時の鎌倉街道を通らないといけませんが、その途中には潮の満ち干が通行に影響する中の道、下の道があり、自然の影響を受けやすい道となります。中の道、下の道を避けるとなると上の道、つまり天白区の元八事を通る遠回りの道となり、安城城までの距離は36キロほどです。

それに対して末森から東山の山間を抜け、日進町から現在の寺部(豊田駅の北あたり)へ進み、寺部からはまっすぐ南へ向かえば、安祥城までは同じく37キロほどです。境川の川幅もこのあたりでは広くはなく、山間を通るため天候にも左右されにくい道です。守山城を領地にしたといわれる安城城の松平信定や、家康の祖父である松平清康が守山へ来た道はこちらの道となり、当時の尾三を結ぶ主要ルートの一つのようです。これは東名高速の道筋にも近いわけで、名古屋から岡崎方面へ移動する時、現在でも国道一号線で行くか、東名高速で行くかという選択になりますね。したがってこの途中に存在する国人衆を味方につける必要がありますが、例えば八草城の中條氏は信秀に属し、寺部あたりは信長の時代になると高橋郡として尾張に組み込まれるほどで、三河と尾張の両属的な地域といえるでしょう。

末森の地は三河からの尾張防御ラインとして考えても、ま北に小豆坂七本槍の下方貞清の上野城、さらに北に弟信光の守山城があり、三河から西向きの攻撃に耐えられます。また末森城からなら、南は平針街道方面へも、御器所方面へも進軍可能でしょう。それが古渡から末森に移った理由だとこれまでは言われてきました。しかしこの城は尾張では珍しい平山城ということが重要ではないでしょうか。勝幡、那古野、古渡と平城しか作っていない信秀には、眺望が抜群で、民からは見上げられる末森城の位置は魅力的に映ったのではないでしょうか。最も権勢を振るっていた時期の信秀が、自らの力の象徴として、尾張国内に山城を築き、その力を示そうとした、そんなふうに思えてなりません。もしかすると末森には城下町らしきものも新たに作られたかもしれません。となるとそれは信長の小牧山城や、さらには安土城の発想に近いものではないでしょうか。信長の事績の多くは信秀を踏襲していますので、末森城は安土城の原型アイデアかもしれないと思うのですが、いかがでしょうか。

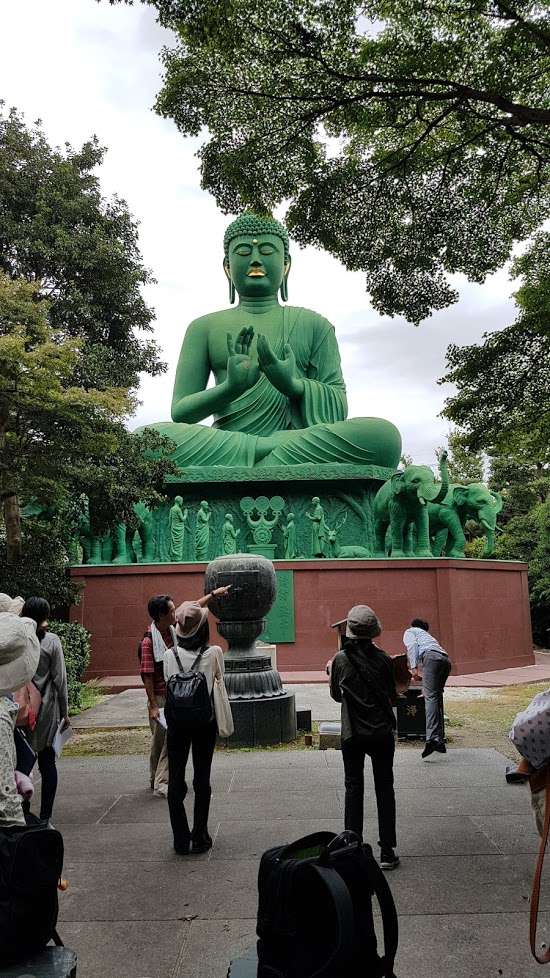

末森城のあとに向かった桃巌寺では信秀のお墓を見てから、あり知られてない名古屋大仏を見学し、地下鉄とゆとりーとラインを乗り継いで守山城跡へ。こちらでは堀跡や眺望を確認しました。清康はなぜここへやってきたのでしょうか。尾張を攻めるため、だったとはどうにも思えないのですが。ここからは西の那古野方面も見えますが、春日井方面が一望でき、さらに守山の他の城、小幡城や龍泉寺城が見えることも確認できました。ただ、今回、守山城の模型が近くの守山図書館にあることに気づきませんでして、そこへ寄れなかったことは唯一の失敗でした。

そんな話をしたり、現地へ行ってみたりするのが鳴海中日文化センターの私の講座です。今年後半の講座は10月6日から始まります。土曜の午後ですから、ご参加いただきやすいと思います。また名古屋駅から20分ほどの名鉄鳴海駅の前が会場ですから交通は至便です。駐車場代金もそんなに高くなくて、近隣にたくさんありますから、クルマでお越しいただいても大丈夫ですよ。ご興味もたれましたら、ぜひご参加くださいね。お問い合わせは鳴海中日文化センター0120 – 538 – 763まで。