水野氏の話

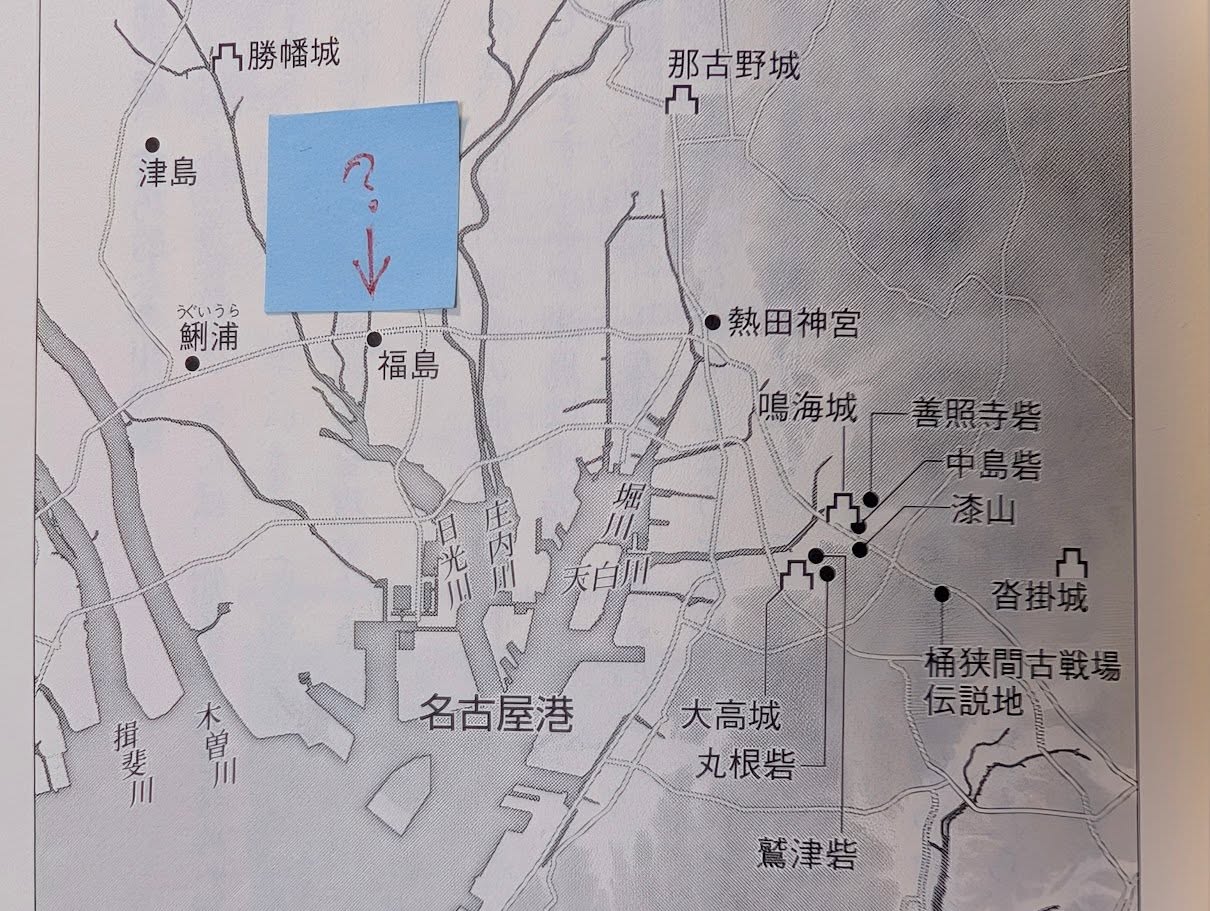

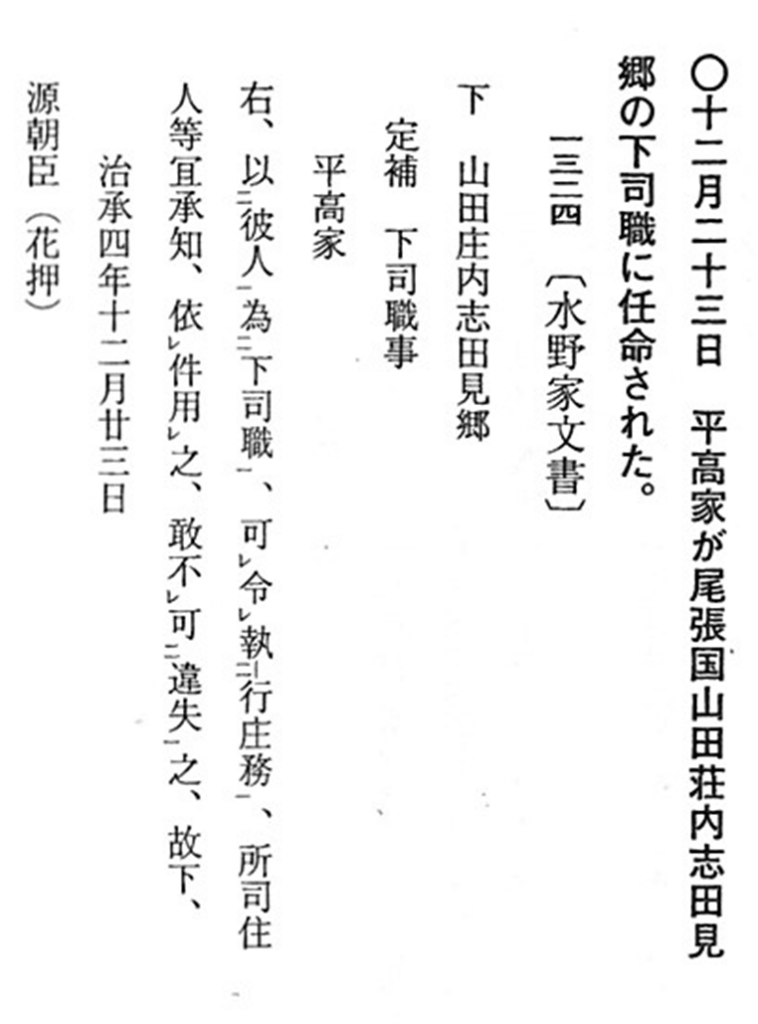

私の出身地である名古屋市守山区志段味には水野氏という武士がいました。この水野氏は平姓で、平高家という人が1324年に下司職に任じられて志段味の地に来ました。その子の高康が承久の乱で朝廷側となって実子有高が戦死したため、弟高俊を養子としたとのこと(『瀬戸市史通史編上』)。この一族は水野信元緒川水野氏(家康の母方の実家)ともつながっていたのでともいわれます。

そして南北朝時代には南朝方に水野良春という武将が現れ、この人は志段味に戻ってから新居村(尾張旭市)へ進出して村を拓いたといいます。新居城を築き、退養寺も建て、その子孫は信長に使えたということになっています。

さてこういう前提で、水野右京進って誰?という話です。この人は元亀・天正年間(1570-92)の頃の武士で、織田信長に仕えていたと『尾張徇行記』にあると。また『塩尻』には「織田信長に仕え、詳らかではないが水野景家の子、家継右京進と号す、志段味城水野高家の従兄弟にて鎌倉時代の人也、若しくはその子孫に非ざるやなきや…云々」と。

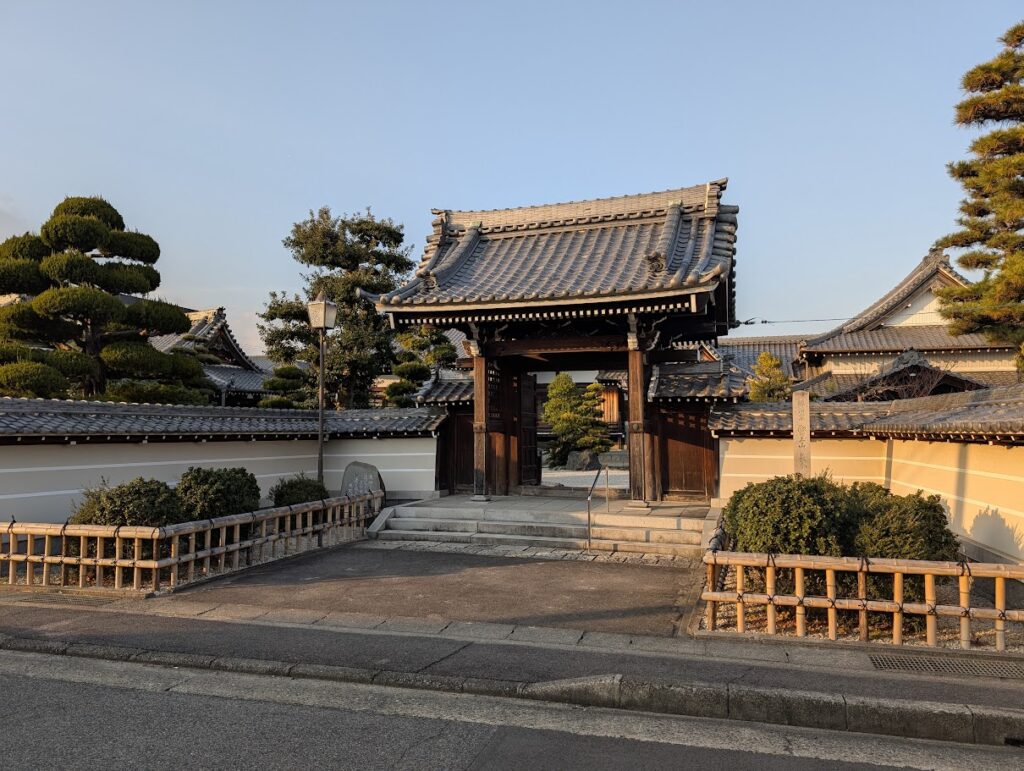

小牧・長久手の合戦により炎上した長明(命)寺を右京進三代の孫水野保信が再建したという伝承とのことで、早速長命寺へ見に行ってきました。墓にあった石碑には確かにそのように書かれていますが、ちょっと当時のものなのか胡散臭い感もあり…。この長命寺の東側の高台は川村南城のあった場所。

川村南城は斯波氏の一族とされる牧(真木)氏の城だったとされ、その後、小林城に移ったということになっています。そうすると牧氏が移動したあとの川村南城へ志段味あるいは新居にいた水野氏(平姓)が入ったとしたらなんとなく辻褄は合うのですが…。

そこで牧氏について

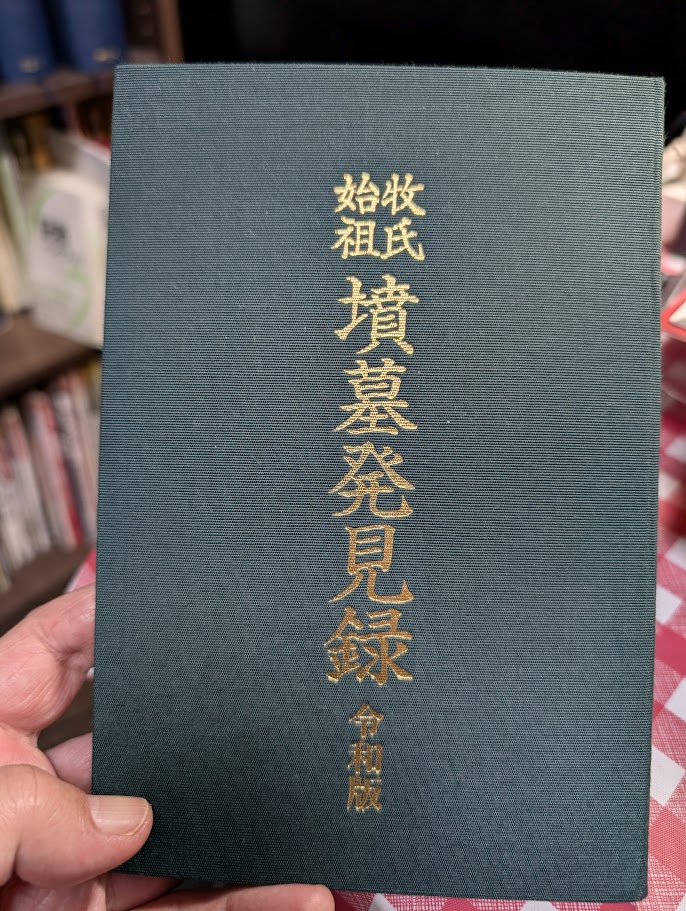

牧氏に関しては大正時代に十二世末孫という牧誠氏が書かれた『牧氏始祖墳墓発見記』という書があるので、少し紹介したいと思います。もとより子孫が書いたというものであって、事実とするのは難しいのですが、あまり知られていない話が多く、興味はつきません。

牧家の始祖は川村(守山区)城主牧下野守源長義、のちの小林(中区)城主牧大和守義清で、その父の津川義長は斯波義達の子(義統の弟)で長湫に居住。『塩尻』巻六十四の義統法要記事にその名が出ているといいます。つまり牧氏は尾張守護斯波氏の一族となります。長義の母は島田(天白区)城主牧左近の娘で、この人の外遠祖(祖父ヵ)牧大和守顕朝が斯波義淳の弟であり、母の姓を用いて牧氏を名乗ったとされ、この顕朝の墓は光明寺(あま市萱津)に宝篋印塔があるようです。ちょっと見に行かないといけませんね。

川村南城推定地からの西方面眺望

さて牧長義は川村城主岡田時常の長女を娶って川村の城と村を譲り受けたが、岡田夫人が亡くなったあと織田信秀の妹を娶って、小林城(中区)を新築して移りました。その嫡男長清は信長の妹を娶り、長清のひ孫盛永が牧ではなく岡村を称して、末裔は熱田に在住しているといいます。

牧長義の次男を牧長正といい、叔父の牧長治の養子となりました。兄の長清とこの長正が、『信長公記』で丹下砦に置かれたという真木与十郎(牧長清)と真木宗十郎(牧長正)ということになります。牧と真木が紛らわしいところですが、真木与十郎=牧長清=信長の義理の弟ということになるわけですね。

斯波義達ー兄・斯波義銀

弟・津川義長ー兄・牧長義(のち義清)ー長男・長清(真木与十郎)

ー弟・長治 ー次男(長治養子)・長正(真木宗十郎)ーーー

ーーー長正嫡男・長勝(1562生)ー三男勝重ーーーー十二代誠

ただ谷口克広氏の『織田信長家臣人名辞典』では長義・長治兄弟を真木与十郎・宗十郎の可能性としています。しかし長正の子である長勝が桶狭間の2年後に生まれているので、長正は桶狭間の頃に二十歳前後と考えられ、長正が宗十郎でもいいように思われます。

牧長正(真木宗十郎)はそののち榊原康政に従い三方ヶ原に参戦。長政の子長勝は、伊勢大河内、天目山、小田原、関ヶ原に従軍、江戸幕府旗本となり、さらに長勝の三男勝重が尾張藩士となって、牧誠氏の家の祖となり、以来、十二代の末裔が誠氏となるとされています。

まず今回はここまで。水野氏はわからないままですが、次回、もう少し『牧氏始祖墳墓発見記』を参考に続けたいと思います。