2023年8月22日

愛知県西尾市に日本初の古書ミュージアムと銘打った「岩瀬文庫」という施設があります。どんな施設かはホームページから引用させてもらいます。

引用:西尾市岩瀬文庫は、明治41年に西尾市須田町の実業家である岩瀬弥助が、本を通した社会貢献を志して創設した私立図書館として誕生しました。戦後に西尾市の施設となり、平成15年4月に日本初の「古書の博物館」としてリニューアル、平成19年12月7日に登録博物館となり、平成20年5月6日には創立100周年を迎えました。

重要文化財をふくむ古典籍から近代の実用書まで、幅広い分野と時代の蔵書8万冊余りを保存・公開し、日本の本の長い歴史やゆたかな文化について体験しながら学べるユニークな展示を行なっています。

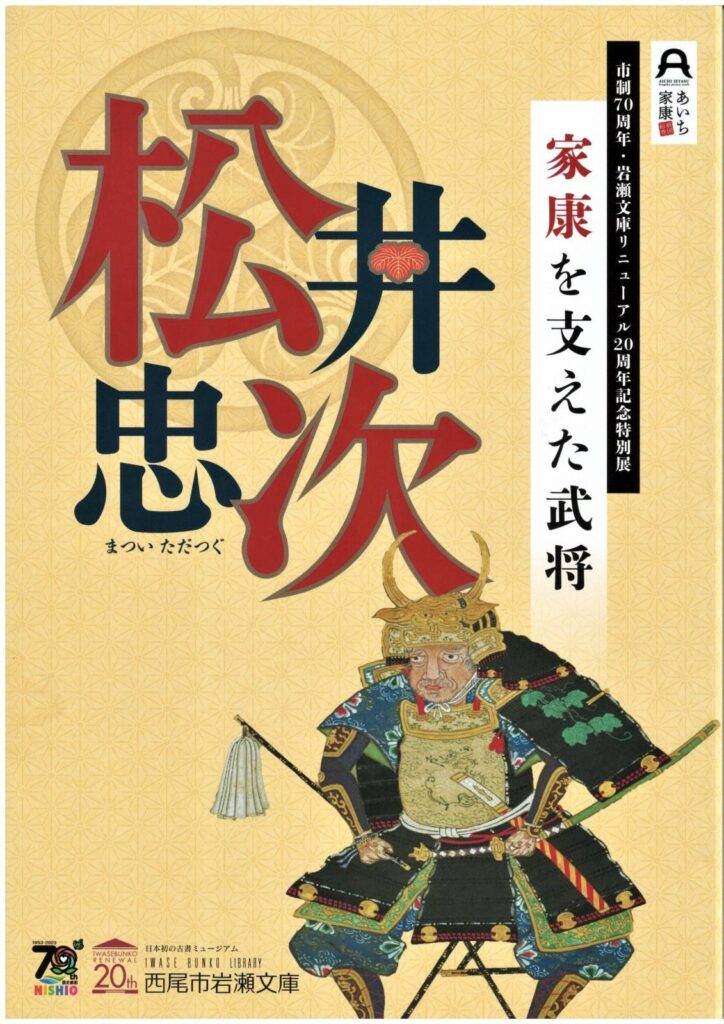

ということで、この岩瀬文庫は西尾市に関係する様々な企画展をこれまで開催してきていますが、今年は大河ドラマ「どうする家康」関連ということで市政70周年・岩瀬文庫リニューアル20周年記念特別展として「家康を支えた武将 松井忠次」を現在開催しています。大河ドラマに出てくる酒井忠次ではなく、まったく出てこない松井忠次ってだれ? とお思いの方も多いかと思いますので、またまたホームページから引用させてもらいます。

引用:三河国幡豆郡饗庭郷(現西尾市吉良町小山田)出身の武将・松井忠次は、東条松平氏の同心となり、徳川家康のもとでの活躍によって譜代大名・松平周防守家の祖となった人物です。

姉川や三方ヶ原、長篠の戦いなどの家康の主要な戦いで最前線に立ち、その功績により松平姓を賜り、天正11(1583)年に沼津・三枚橋城主として亡くなるまで家康を「武」の面で支え続けました。

その後、忠次の子孫は譜代大名として老中3名を輩出するなど幕政を支え、丹波篠山城主や石見浜田城主などを歴任したのち、川越城主として幕末を迎えました。

松井忠次はこういう人で、家康より20歳年長。信長父信秀、家康父広忠、さらに今川義元の三者が三河で争っていた1540年代に、最初は地元の名門・東条吉良氏に、後に義元に使えたという西尾市の南部(旧幡豆郡吉良町)あたりを本拠とする武将です。義元が1560年に桶狭間で戦死したあとは家康につき、どんどん出世して、松平姓と康の字までもらって、松平康親と名乗ったといわれる人物です。

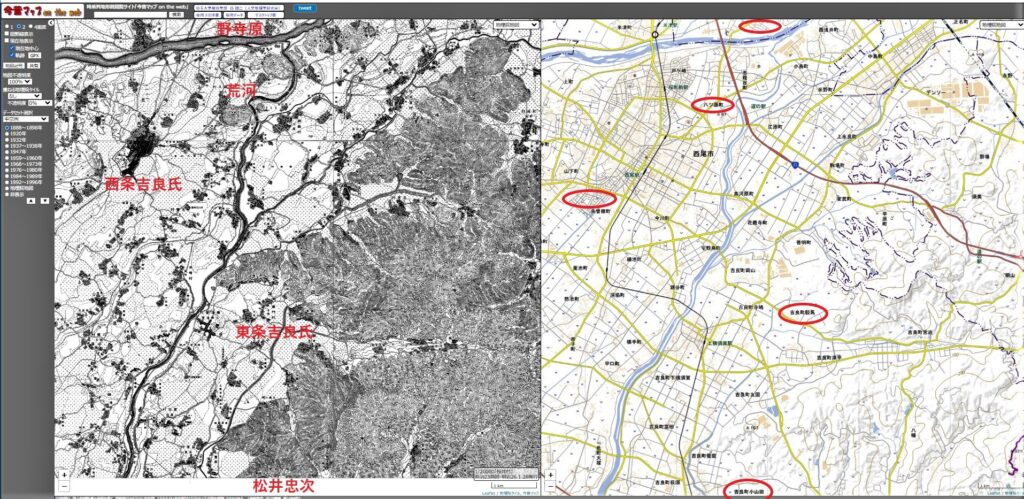

この人と一族の出世物語は特別展をぜひご覧いただきたいのですが、実はこの人、信長とも直接戦っています。それが1556(弘治2)年3月の「三河・野寺原の戦い」で、信長方の首級を一つあげて義元から感状(感謝状)をもらっています。要は若き信長に一泡吹かせた武将なんですね。この戦いは『信長公記』首巻にも登場しない(負け戦はあまり書かれない)ためほとんど知られていませんでしたが、この義元感状が現存しているため、戦いのあったことが立証されました。

その感状を現代語風にしてみますと

去る三月、織田上総介(信長)が荒河(西尾市八ツ面町)へ行動を起こした時、野寺原(安城市野寺町)において一戦を遂げ、敵の首一つを討ち取ったこと、神妙である。たびたびの粉骨砕身の働きに感じ入っている。なお忠節に励んでもらいたい。ここに記しておく。

弘治弐年

九月四日 義元(花押)

松井左近尉どのへ

この感状の現物が今回の展示会に展示してありますのでぜひご覧ください。

実は展示にもう一つ、信長関連で重要と思われる文書がありました。それは桶狭間の年、1560(永禄3)年の6月6日付けとされる『松平元康起請文』(画像は下のリンク・岩瀬文庫ホームページで)です。これは松平元康(後の徳川家康)が桶狭間の戦い(5月19日)のあとすぐに出している松井忠次の地位を保証する文書(起請文)です。それまでは義元に保証してもらっていた地位を、今度は元康が保証するというもので、素直に考えれば、義元が死んで家康が独立したので、かわりに忠次の地位を保証してもらった、それだけのものに思えます。

ところが、昨今の学説の主流は、この頃の家康はまだ独立しておらず、義元の子供の今川氏真の許可を得て、岡崎を拠点に信長と戦おうとしていた、というもの。しかし氏真が助けに来てくれないので、翌1561年2月頃に、信長と和睦して氏真に敵対したとされています。そうなるとこの起請文を出した頃は、まだ独立前ゆえ、こんな文書を出していいのかという疑問が湧いてきます。実はこの頃元康は、三河国崇福寺や法蔵寺にも禁制や制札を出しています。制札や起請文は寺や松井忠次が元康を権力者と認めて出してもらっているわけですから、元康はこの頃すでに独立して三河を治めようとしていると周辺の人々は認識していた、と思えるのですが…。

従来説では、この年に元康は叔父の水野信元(織田方)と大府の石ガ瀬で戦ったので反信長方だったとされています。ただ、その証拠とされる文書は本当にこの年のものなのか、どうにも疑問が残ります。そもそも桶狭間のあと、その気になれば信長は、岡崎の元康を攻めることなどそう難しいことではなかったと思いますがやっていません。当時の元康の軍事力など知れていますし、今川時代の統治に反感を持っていた三河国衆は少なくなかったので協力も得られたはず。にも関わらず攻めていない。それは桶狭間のあとすぐに元康が今川を離れて織田に付いたからではないでしょうか。義元戦死の混乱の中、氏真は半年ほど家康造反に対応できず、年が明けてやっとそのことを認めたということではないかと考えたりしています。

この松井忠次あての『松平元康起請文』は、家康が独立してないのだから1560年6月ではなく翌年1561年のものだと思われてきましたが、最近の研究では花押などから60年で間違いないとされています。だとしたら、元康独立の大きな証拠ではないかと思うのですが、今回の展示会ではそういう説明ありませんでした。ということなども考えつつぜひこの展示会へお運びください。なんと入館無料です。会期は9月10日(日)までですのでお急ぎください。