24年11月24日に愛知県埋蔵文化財センターの主催で「いにしえの都市『熱田』2500年の歴史を考える」というシンポジウムが開かれ、そこで京大の山村亜紀先生が「中近世熱田の都市空間史」という講演をされ、16世紀前期の熱田複原図を示されました。信長の時代の海岸線がわかるもので、現在のどのあたりになるのか、現地へ行ってみました。

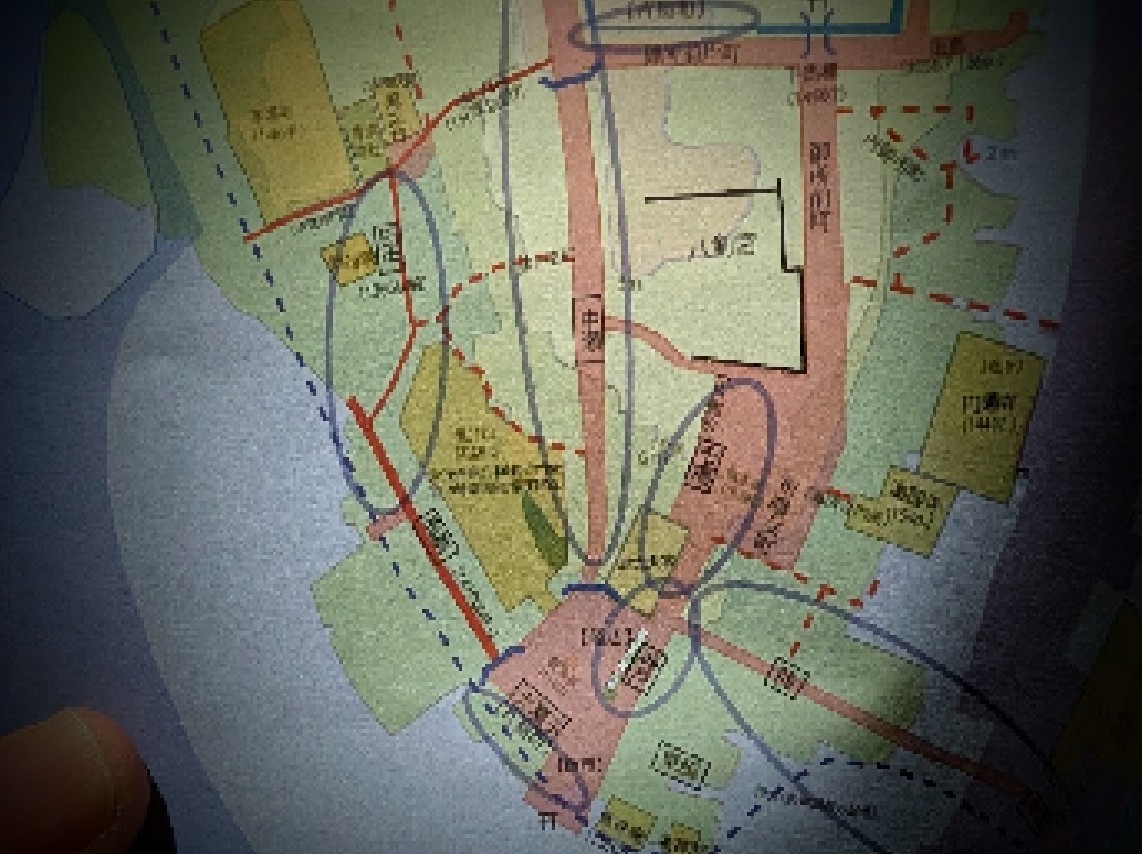

複原図の一部にモザイクを掛けて掲載させていただきましたが、赤い真っ直ぐな道は現在、社宮司社と人気の鰻屋を結ぶ道で、海岸沿いだったことがわかります。したがって信長が陥落した鷲津砦の煙を南南東の海越しに見たという源太夫殿宮の前の浜からは、鷲津砦まで約6キロ、遮るものがなく、目視可能だということがよくわかります。

なおこの事が書かれている『信長公記』(角川本)には「源太夫殿宮のまへより東を御覧じ候へば」と書かれているため、方向がおかしいとしてこの記述の信憑性を疑う議論が昔からあります。しかし、著者の太田牛一の方向感覚はほかの記述でもあまり厳密ではなく、また今でも名古屋在住の人間にとっては、鳴海・大高方面は東の方という感覚がありますから、問題にすべきではないでしょう。

また見えるのか、という問題に関しては、普通に立って見た場合は水平線まで4キロほどですが、3メートル程度の物見塔に乗れば10キロほどになるので、6キロ先の鷲津砦は十分見ることができたと思われます。