あけましておめでとうございます。

今年は、太田牛一(おおたうしかづ)の信長公記(信長記)首巻の陽明文庫本(いわゆる陽明本)と天理図書館本(いわゆる天理本)を『愛知県史 資料編14 中世織豊』でまた読み比べてみようと。

まず冒頭、「去程尾張国八郡也、」「去程尾張国者八郡也、」と天理本には者(は)がついている。去程は「然る程に」だから「新しい話を切り出すときに、冒頭におく語」として「さて」くらいでいいのかな。者がある天理本の方が丁寧というか、きちんと書かれているという点で、天理本は陽明本より古いと思いたいところ。

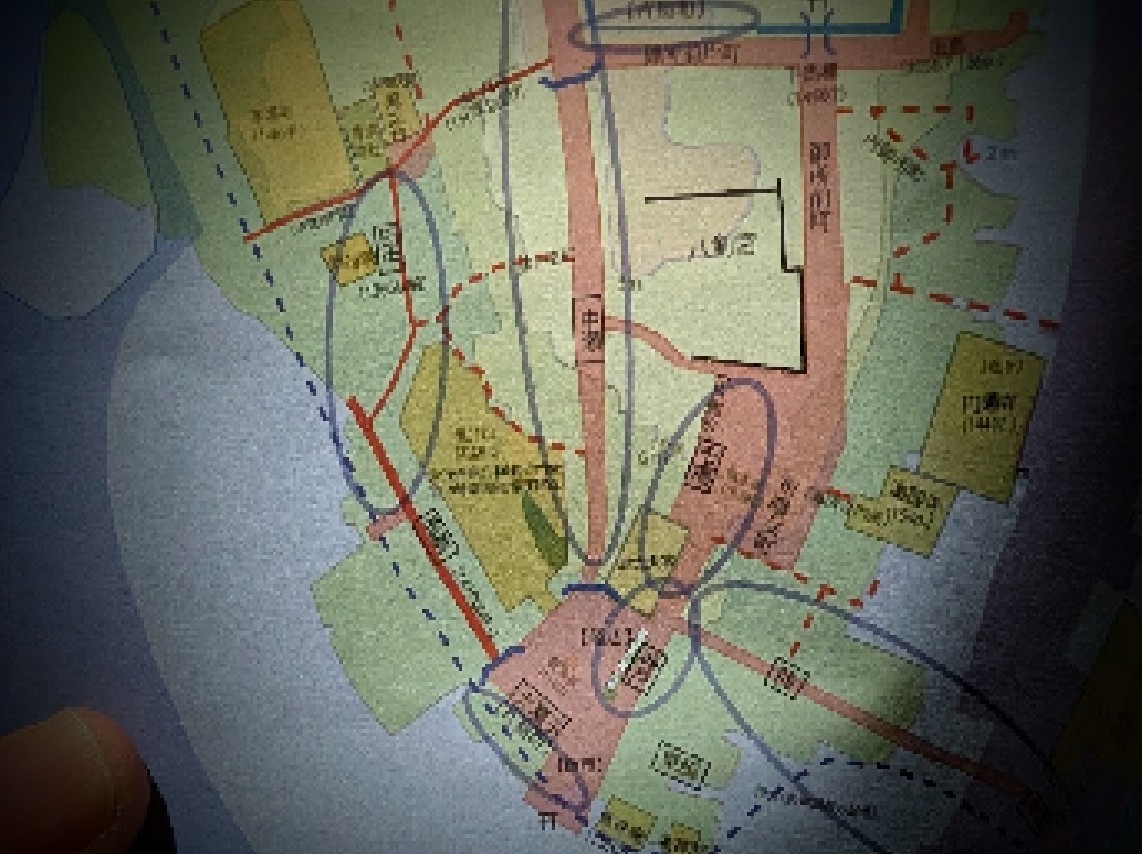

ここで尾張は八郡也と書いてあるわけだが、山田郡をどう考えるか。知多郡を省けば尾張は八郡。知多を入れたら九郡になってしまう。上(中島・葉栗・丹羽・春日井)、下(海西・海東・山田・愛知)の八郡が若き信長の時代で、のちに山田郡が無くなって、知多郡が加わったからそれでまた「尾張国八郡也」となって帳尻が合うからウソじゃない、ということかな。

ここを読む限り、太田牛一としては「若き信長の時代には山田郡があった」ことをなんとなく言いたくなさそうな気がします。山田郡は斯波氏でなく、今川那古野氏が支配していた、からなのかもしれません。