今は公園ですが、ここが狩宿城址。サイゼリアの方向が南

先日、東海古城研究会の後藤さん主催の歴史討論会「論論壇」でご教授いただいたことでやっと少し長年の疑問が晴れました。それは、林秀貞の本拠は狩宿(尾張旭市)だったということ。若き信長最大の危機「稲生の戦い」では、信長に敵対したいわゆる尾張東部チーム(織田信勝・柴田勝家ら)の主力であったにも関わらず、その本拠が通説にいう北名古屋市沖村というのはどうも腑に落ちなかったのですが、尾張旭の狩宿であるならまさに東部チームの一員のわけです。

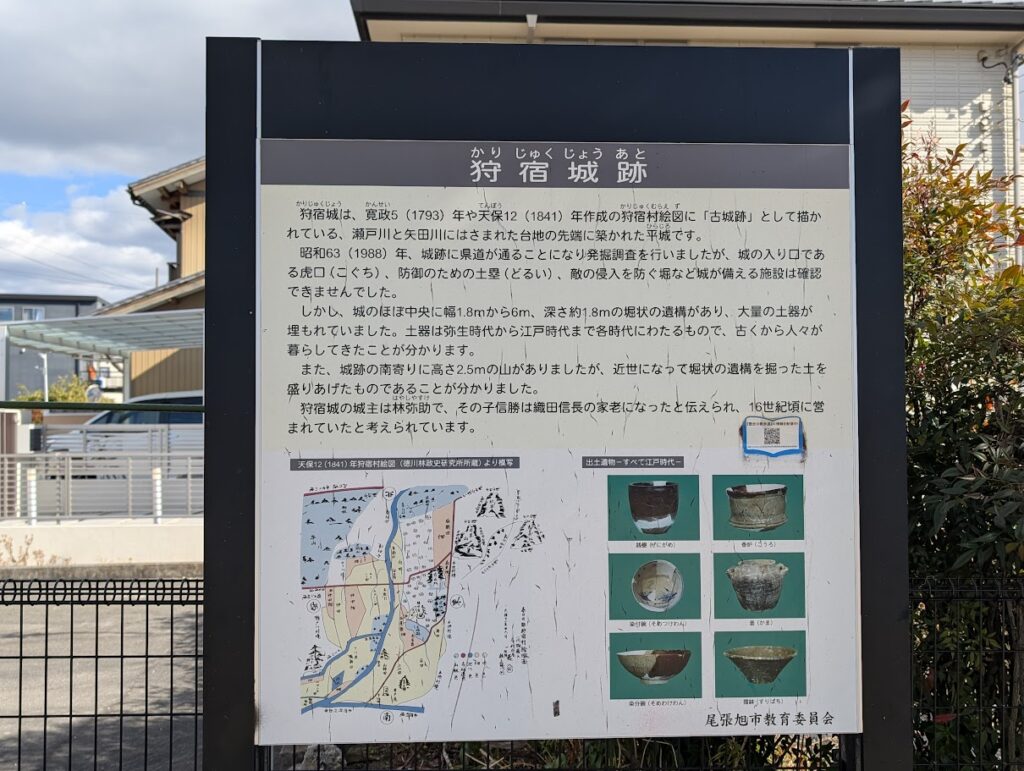

そこで狩宿城址へ行ってみたのですが、もちろんなにもないです。でもそこの解説看板(尾張旭市教育委員会)には「林弥助が城主で、その子信勝が信長の家老になった」と書かれていました。この説明からは林秀貞(かつては林通勝とされていた)の父の城ということになるように読めます(信勝、通勝、秀貞と名前がいろいろ混乱してますが)。『言継卿記』には天文二年(1533)に信秀の招きで下向した山科言継が、林新五郎秀貞を「同門弟に成候了」とし、若い彼は父の八郎左衛門の代わりに太刀などの進物を持ってきたとしています。

つまり天文二年にはまだ若手のようですから、彼は1510年代の後半あたりの生まれでしょうね。信秀より少し年下。なので信秀の配下となった頃に、信秀から偏諱をもらって秀貞にしたのではないでしょうか。ウィキペディアには弟が通具(美作守)で、子が通政(新次郎、娘婿とも)と、一吉なので秀貞は改名ではないか(出典不明)と書かれていますが、ここは従いたいと思います。しかしウィキでは父が道安で、祖父が通村で、林氏は伊予河野氏(つまりは美濃稲葉氏)の一族としているのは違うのではないかと思います。

狩宿集落の南に古城跡、南屋敷、西屋敷といった地名が見える

秀貞という名は、信秀の秀とその父・信貞の貞ですから、信秀からは相当に見込まれていたということなのでしょう。なので信長(吉法師)の一長(いちのおとな)、つまり第一家老に抜擢したのではないでしょうか。あの平手政秀が二長なのですから、その信頼度はかなりのものだったのでしょうね。そんな秀貞も信長が停戦を破って反今川の戦いを初めてしまい、老臣平手政秀が腹を切って諌めても戦いをやめず、自身の領地が狩宿であることから、尾張東部方面に今川が迫る中で、信長を廃し、弟の弾正忠達成(織田信勝)を旗頭にを立てて和平を模索する判断となったことは納得できるところです。

もう少し狩宿林氏に関して調べないといけませんが、狩宿という集落は説明看板にあるように「瀬戸川と矢田川に挟まれた大地の先端」で、南垂れの高台で、城の立地としては良い場所だと思いました。ここはいわゆる当時の瀬戸街道が通り、守山城までは西に十キロ、柴田勝家の一色城までは南西八キロという位置です。水野氏の発祥の地である瀬戸市の水野は北に四キロ、信長が攻めた品野城は北東九キロ、今川義元が禁制を出した雲興寺は東にわずか七キロです。

稲生の戦いの時、林一族を主導したのは弟の林美作守通具であり、彼は秀貞が那古野城に入ったあとは、おそらく狩宿城の主となっていたのでしょう。となると今川に対する脅威を最も強く感じていたはずで、一刻も早く信長を叩いて、今川との和平に持ち込みたいと願っていたのが想像できます。ということで、稲生の戦いの背景に関して、この様に考察してみました。むろん、史料の裏付けはありませんから、史実ではありません。あくまで状況からの考察です。

狩宿には郷倉というものが現在も保存されていた