桶狭間の戦いの後、家康がどのように三河へ帰ったかに関しては様々な説がありますが、水野信元の勢力範囲を通過して、成岩(ならわ・半田市)の常楽寺から船で衣浦湾を渡って大浜(碧南市)についたというのが最も納得しやすいと考えています。もちろんそれは水野信元の保証があってのこと。つまり桶狭間の戦いは織田・水野・松平による策略という陰謀論へつながってしまうわけですが、地元には伝承がたくさん残っており、今回、和楽で書かれていたこの記事(せんべいなのに生?不思議な和菓子の由来は、かの有名な戦国武将だった!)は、その伝承を知るうえで参考になります。

いちばん重要なのは坂部(さかべ)城の母・於大と面会したという話。これには戦いの前という説と後という説があります。桶狭間の前に坂部まで行けたというなら、知多半島はすでに今川の勢力下にあったということになりますが、信長が知多半島の大高城を砦で囲めたということは、このエリアの今川勢は劣勢ということですから、家康が坂部まで行けることはないでしょう。また戦いの後ということになれば、敗軍であるはずの家康がノコノコと坂部に行けるはずはありません。行けたのならそれは水野信元の保証・保護のもとでということになります。

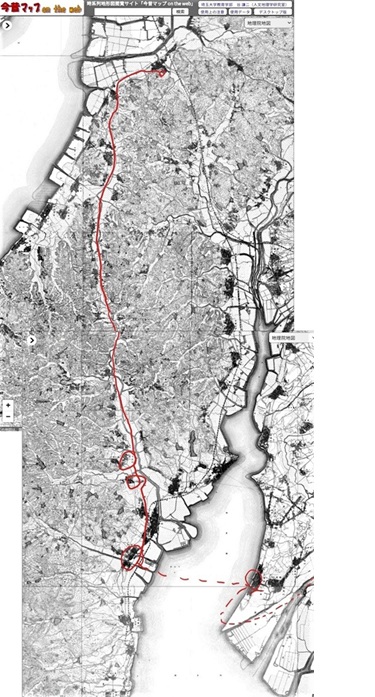

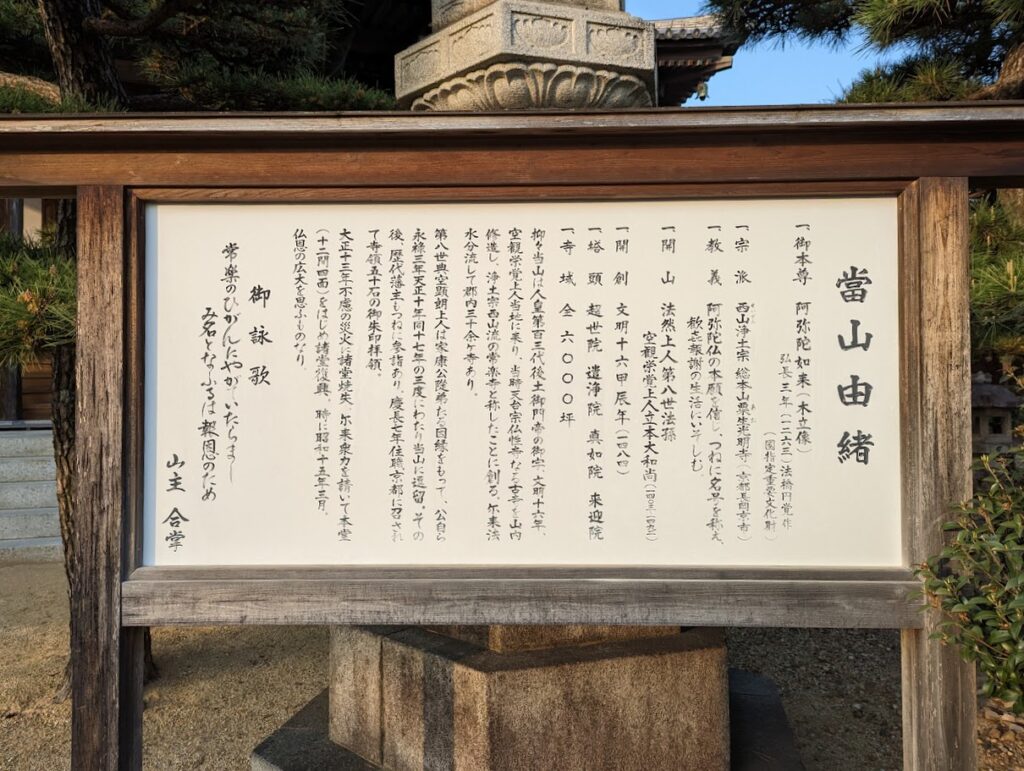

そのルートですが、大高城を脱出して海岸の道を行き、佐治氏の氷上砦の下を通過して、名和村から佐治為貞の子である荒尾善次の荒尾の木田城下へ。そこを南下して加木屋村を抜け、於大の方の再嫁先である坂部城に行って母と再会。さらに水野信元傘下の中山勝時の岩滑城、従兄弟にあたる典空顕朗上人の成岩・常楽寺と進んで休んだ後、衣浦湾を渡り、三河大浜に一旦上陸。今川方に対する体制を整えて、さらに矢作川を船で上ったというのが、一番安全で確実な岡崎まで進む方法ではないかと思います。常楽寺までは23キロ。だいたい平地ですので5時間で歩けますし、もし馬があれば2時間くらいでしょうか。

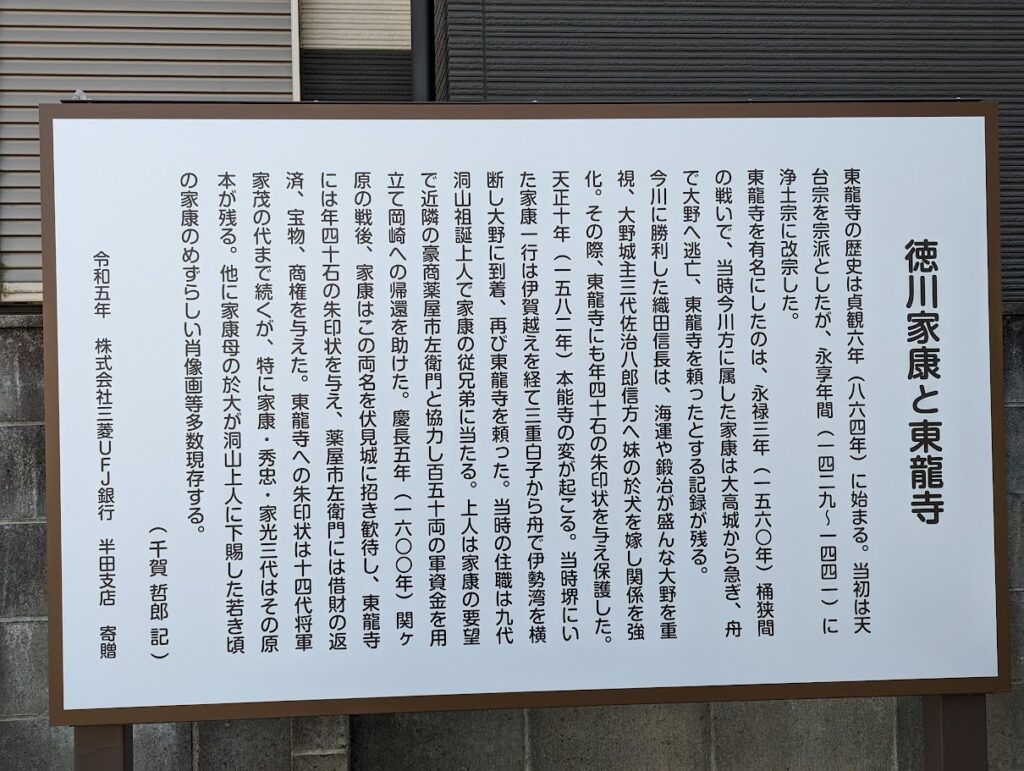

これ以外にも大野(常滑市)・東龍寺にも船で渡ってきたという話がありますので、もしかすると家康本人は陸路を行かず、少人数で船により大野へ渡った可能性はあるでしょう。この場合、家康は大野から東へ8キロほど進み、坂部、岩滑と進んだことになります。

地元の伝承をつなぎ合わせるとこういうことになろうかと。歴史学的にはこの話は地元の伝説にすぎないと切って捨てるしか無いのでしょうけど、もし作り話でないのなら、撤退中の家康が食べたという生せんべいという食べ物が当時からあったというのも納得できるところです。それはいわゆるきしめんの原点ともいうべきもので、そのあたりは 第151回 きしめんの歴史・前編 信長の時代に「きしめん」が食べられていた!? で書きました。きしめんよりもっと幅広く伸ばしたのが生せんべいということでしょう。さすがに当時は甘い味がついていたとは思えず、やはりきな粉のようなものをかけていたのでしょうね。

私、生せんべいと撤退中の家康との逸話は知りませんでした。今回、生せんべいによって、陰謀論が補強されたことに。さてさて、真実はどこにあるのでしょうか。