2022年4月13日

若き織田信長の話では、重要な人物として緒川(知多郡東浦町)の水野信元という人が登場します。信長の父信秀とも友好関係にあり、信長や家康の出世には大きく寄与した人ですが、最後は超権力者となった信長によって殺されてしまいます。そのためか、後世の評価は高くないようです。しかし、この人のことがもっと分かると、信長の若い頃の話はそうとう色々と明らかになるはずですが、史料も少なくわからないことばかり。特に、信長・家康の2人にとって契機となった桶狭間の戦いの時も、信元の動向がさっぱりわかりません。例えば、信元の砦は正光寺砦であったはずなのですが、『信長公記』でも「天理本」以外には砦の存在すら書かれていません。

わからないことばかりなので、今回はわかっていることだけを少しだけ書いてみます。わかっていることの第一は、書いてる私も「水野氏」であること(苦笑)。この水野という姓は、東海地方にはごく当たり前にありますから、ここで生まれ育った者には全く普通の名字です。以前も少し書きましたが、水野という姓に関してもう少し詳細に書いてみます。立命館大学が作っている「日本の名字マップ」というサイトで調べてみますと、その総数は5万7410人で人数では全国で110位になる名字でした。しかし、そのうち3割近い1万6390人は愛知県に住んでいます。別のサイトで見ると、愛知県の名字では10位とのこと。愛知県の人口が755万人ほどですから、だいたい500人に1人が水野さんです。なるほど、これなら確かにこの地方ではよくある名字ですね。

愛知県に続くのは岐阜県の5022人、そして人口の多い東京・神奈川、大阪となるのですが、静岡県も2950人と多い。ということで、愛知・岐阜・静岡を合計すると、2万4362人もいまして、この3県に全国の半分くらいの水野さんが住んでいる計算となります。ということは逆に、全国的に見ると、けっこう珍しい名字ということになるのですね。あたりまえの名字かと思っていましたが、そういう特殊な名字のようです。そして、愛知に特化しているのは、こちらが発祥の地だからということになるのでしょう。

この水野は瀬戸市北部の水野(愛知環状鉄道の駅があります)という土地を名字の地とする、というのはひとまず間違いないところとされています。1998年に発行された『新修名古屋市史』第二巻には、平安時代末期ごろの話として以下のようにあります。

北からやってきた清和源氏に対し、桓武平氏は伊勢から海を経路として伊勢湾沿岸に勢力を伸ばしたが、平氏致頼流のなかには尾張北東部まで進出した一族もあったらしい。江戸期以降まで尾張国山田郡水野に勢力を張った水野家に残された水野家系図(一五世紀以降の成立)によると、平経家が「師桑(もろくわ)平次」を名乗っており、日光川下流域、現在の海部郡佐織町諸桑(もろくわ)辺りを名字の地とした。

『愚管抄』巻五が智多郡内海の長田(おさだ)氏の祖を「大矢ノ左衛門ムネツネ(致経)」としている点から考えると、ここで智多郡へ向かった兄の系統と海部郡を北上した弟の系統が分かれたのであろう。さらに経家の子孫の名字から推定すると、尾張東部の山田郡まで移動して水野川流域(瀬戸市)に本拠地を構え、また水野景清の子柫守次郎景平の名字の地もその遺称地を守山区瀬古の神守(かもり)と考えれば、志談(しだみ・守山区志段味)から那古野(西区)に至る庄内川水系に沿った地域に一族が展開していったらしい。

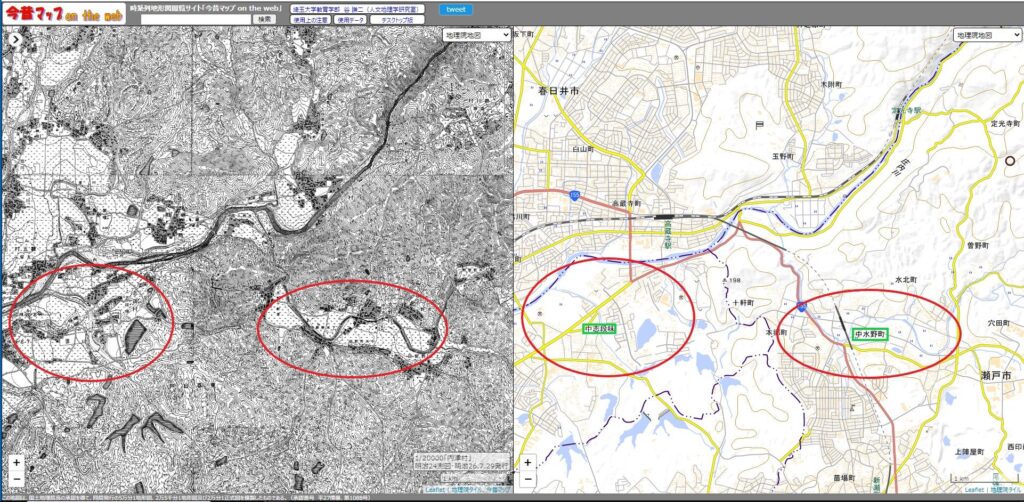

つまり、瀬戸市を出身とする水野氏は江戸時代に桓武平氏であると自負しているようです。ただこれも一つの説であり、絶対に正しいとは限りませんが。瀬戸市の水野というところは、庄内川から山をへだてた南側、名古屋市の最高峰(標高198m)である東谷山の東側で、名古屋市守山区の志段味地区に隣接しており、この水野から志段味の界隈は今も水野という名字の家が大変多い。私もこのあたり出身の水野ですが、うちの先祖は武士ではないようなので、たぶん農民が明治になって馴染みのあった水野を苗字にしただけなのでは、と考えています。水野信元が私の先祖だったりすると面白いのですが、残念ながら違うようです。

平氏の水野氏では、南北朝時代に活躍した武将水野良春の活躍が知られていますが、この人の本拠地は志段味界隈とされ、やがて隣接する尾張旭市新居に城を築いたとされています(現在は城山公園になり、模擬城が建っています)。その後、江戸時代には水野宗家とされる水野権平家が尾張藩のお林方奉行となり、瀬戸市の水野に代官所を作って瀬戸定光寺あたりの山林を管理しました。

しかし、この瀬戸の水野氏とは異なる水野氏がいます。それが、徳川家康の母(於大)方の家である知多郡緒川(東浦町)の水野氏です。征夷大将軍の家康には、半分この水野の血が流れていることになります。緒川水野氏は、信長の時代には緒川を本拠とし、常滑、大高、緒川の対岸の刈谷、さらには名古屋市南区の笠寺あたりまでの愛知県中南部に広く展開していた一族でした。前述の名古屋市史の記載から考えると、智多郡へ向かった兄の系統にあたるように思われますが、緒川水野氏は平氏ではなく源氏を称しています。家康が自らを源氏としていますから、母方が平氏ではまずいので、源氏と言っているようにも思えますが、このあたりはもう何が正しいかはわからない、とするしかありません。

緒川は鎌倉時代、尾張源氏の一族であった小川氏が地頭を務めていましたが、桶狭間の戦いのちょうど200年前の延文5(1360)年に美濃・尾張・伊勢の三国の守護となった美濃源氏土岐氏によって滅ぼされました。それから100年ほど後、1400年代の中頃に水野貞守という人が現れ、緒川を拠点に小川氏の後裔と称して刈谷まで勢力圏を拡大し、1487年に亡くなっています。この貞守が瀬戸の平姓水野氏とはどういう関係があるのかはわかりませんが、小川ではなく水野を名乗る以上、何らかのつながりがあるように思えてなりません。瀬戸の水野一族の誰かが緒川に来て拠点とし、小川氏の末裔と称して正当性を誇示したのではないか、そんなふうに想像してしまいます。

この水野貞守の4代後に水野信元が登場します。そして、水野信元の妹が家康の母である於大という女性ということになります。家康という人は、父方の松平家もそのルーツがよく分かっていませんが、母方もこのようによくわかっていないわけです。甲斐の武田氏、駿河の今川氏などはルーツがはっきりしている名門ですが、最終的に征夷大将軍となった家康は、実際の所、家柄のはっきりしない人というわけです。いわゆる三英傑では信長も家康も名門ではなく、もちろん秀吉は農民あるいは賤民の出身とされており、みな家柄とは無縁の人たちだったのです。

それゆえ、家康は自らの出自にこだわったのでは。まず名前を家を安らかにするという意味で家康とし、名字を徳川という源氏姓に確定させ、自らの名に徳川という家を安らかに繁栄させる人というような意味を持たせたのではないでしょうか。来年のNHK大河ドラマは「どうする家康」ですが、そんな話が出てくると面白いのですけど。それとは反対に信長は、名前も姓も、どちらも一度も変えていないという、珍しい武将です。信長は、革新的ではなく案外保守的だったとされることが多い昨今ですが、家も名前もあまりこだわりがなかったように思え、この点ではそうとう革新的なのでは。またここに信長と家康の2人の考え方の根本的な差があり、人生最後の明暗を分けたのではないでしょうか。その2人に取ってのキーマン「水野信元」をもっと書くつもりでしたが、長くなりましたので、また次の機会に書きたいと思います。