2022年3月13日

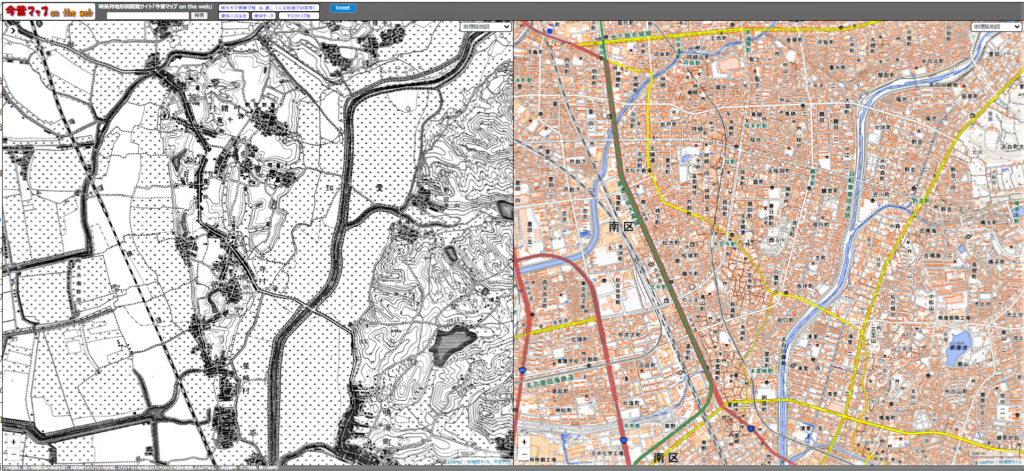

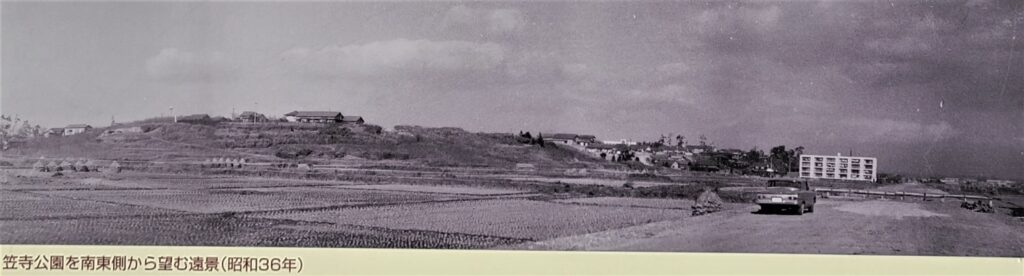

名古屋市南区の笠寺地区。このあたりは笠寺台地と呼ばれ、南北3.3㎞、東西1.5㎞の矢じりのような形の大地で、標高は高いところで10mほど。今はちょっとした高台くらいの感じですが、若き信長の時代は西側にある現在の国道一号線あたりが伊勢湾の海岸線となり、東側も大きく海が入り込んできていて、いわば半島のような状態でした。江戸時代には、松巨嶋とも呼ばれていたようですが、信長の時代にこの呼び方だったのかは定かではありません。ここには当時の主要街道であった鎌倉街道が通っており、鳴海方面と熱田をつなげています。

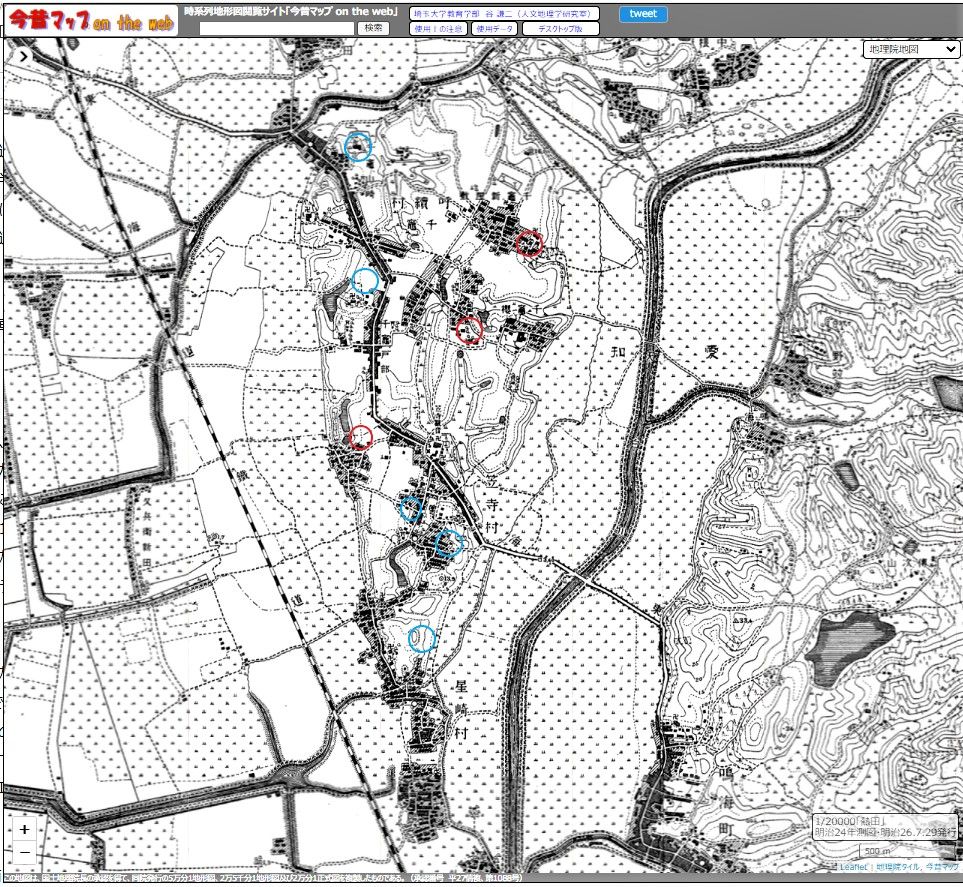

織田信長の父・信秀が病に倒れたことを契機に1550(天文19)年5月頃、今川義元の駿河勢は鎌倉街道沿いにここまで攻め寄せてきており、半島の半分くらいのエリアを占拠したようです。このときは義元本人ではなく太原雪斎が大将として動いていたと思われます。信長方の抵抗があって、一気に熱田まで攻め上がることはできず、笠寺半島が織田対今川の最前線となりました。半年余りの攻防戦のあと、12月に当時の後奈良天皇から尾張・駿河に対して和睦の勧告が出、義元は停戦に応じました。平手政秀ら、中央(京都)にパイプのある織田の重臣らが停戦工作に動いたのでしょう。しかし今川全軍の撤退はなく、笠寺半島では両軍がにらみ合う状態が続きます。

この時、もともと笠寺にいた国衆(地場の有力武士)たちは、今川方と織田方に別れます。その中で特に有名なのは、桜中村城の山口左馬助教継です。『信長公記』には、信秀が死んだことで、織田を見限った教継は桜中村城に籠もり、息子の九郎二郎教吉を鳴海城に入れたとあります。それに対して、信長が出陣し赤塚合戦が起きています。これは1550年の今川侵攻の少しあとのことになりますが、山口教継は、この侵攻時にすでに今川方についたのではないでしょうか。

山口氏の桜中村城は、今の住所表示ですと、名古屋市南区元桜田町10のあたりではとされています。笠寺半島の真ん中あたり、少し東側ですね。現在は、城跡とされるエリアの北側が斜面となっており、下った先に桜公園がありますが、当時はそのあたりまで入り江が入ってきていたようです(公園には、50年ほど前まで入り江の名残の池が残っていました)。その北側の地下鉄桜通線が走る大通りの名前は、今も鯛取通です。鎌倉街道からは少し外れていますが、ここから船で鳴海方面へすぐ行ける立地です。笠寺半島の国衆は、桜中村城の北にある成田氏の鳥栖城(現在の成道寺)、南西にある戸部氏の戸部城(名鉄本笠寺駅の西・松代町あたり)や戸部一色城(本笠寺駅の東のあたりとされる)といった半島中心部の城が山口教継を中心として、今川方となりました。

信長方に留まったのは、一番南側の岡田氏がいたと思われる星崎城(笠寺小学校)、笠寺観音近くの寺部城や市場城、一番北にある加藤弥三郎(この人は桶狭間の戦いで戦死したとされる)の山崎城(現在の安泰寺)、そしてその南に屋敷(城ヵ)を構える水野帯刀です。この水野帯刀屋敷(呼続小学校の南あたり)は、鎌倉街道(現在の東海道)を隔てて桜中村城と東西に対峙し、南北には戸部新左衛門の城と思われる戸部城と対峙する位置にあり、まさに最前線となります。『信長公記』によれば、水野帯刀は桶狭間の戦いの時に丹下砦を守ったとされ、終始信長側として今川と対峙していました。水野氏といえば、緒川・常滑・大高に展開する一族ですが、水野帯刀は戸部水野氏(江戸時代は尾張藩士)の祖で、常滑水野氏の系統と言われますが、確かなことはわかりません。

この帯刀屋敷は、明治時代の地籍図や近年の発掘調査などから現在の呼続小学校のあたりとされ、西側の新郊中学のあたりには、大きな堀があったようです。この堀はおそらく、現在の呼続公園の曽池につながっており(池も堀の一部であったのかも)、その池の南側から東にむけ細い水路があります。その水路は、両サイドが絶壁でまるで人工の堀のように思われます。新郊中学のすぐ南側には、ペット供養で有名な長楽寺がありますが、このあたりも帯刀屋敷と考えられ、この堀のようなものは長楽寺敷地の南側にあります。つまり、これは帯刀屋敷の堀の跡ではないでしょうか。

現在、この堀らしきものにわたる道が1本ありますが、その袂にはなんと旧織田領、旧今川領という看板が立っています。聞けばこの看板は、こここそが当時の織田と今川の国境線だとして、長楽寺のご住職が立てられたもの。たしかに、この南には富部神社があり、そのあたりは今川方だった戸部城の近くです。以前にこちらへ来たときには、そこまで思い至りませんでしたが、こここそが1550年頃の織田今川両軍の最前線で間違いないのでは。こんなにきれいに残っているとは。

戦いから500年近く経っていますから、こうして歴史遺産として見られるのですが、当時はこのあたりでも軍事侵攻による悲惨な戦いが行われたことでしょう。ロシアに侵攻されているウクライナに平和が訪れることを祈ってやみません。

さて、最後にお知らせです。私の鳴海中日文化センターでの若き信長講座は、4月から「萱津の戦い」「稲生の戦い」「浮野の戦い」をテーマに座学と現地ツアーを行います。また、これとは別に栄中日文化センターの講座として4月10日と18日の2回の講座で「きしめんの真実・歴史、麺、出汁、その全てを知る」を行います。信長時代の「棊子麺」が、なぜ今の「きしめん」になったのかを解き明かしたいと思います。ぜひご参加ください。