2014年10月25日

小牧山城。歴史好きの間でこの城ほど最近脚光を浴びている城はありません。というのもここ10年ほどの継続的な発掘調査によって、この城が従来考えられてきたものとは、まったく別のものとわかってきたからです。

そう、なんとこの城は、信長の城としてあまりにも有名な安土城のプロトタイプともいうべき城だったのです。そして、近世城郭のルーツともいえる画期的な建造物だったのです。そこで今回から3回ほど、この小牧山城に関して書いてみたいと思います。

まず名称ですが小牧城ではなく小牧山城が正確な呼び名ですので、そこをまず抑えておいてください。小牧山城が信長の手で建てられたのは、1963年(永禄6年)とされています。従来は謀反を起こした犬山城を攻めるための砦程度に思われてきました。

しかしそれが大間違いであったことが小牧市教育委員会による発掘でわかってきたのです。それでは最初にこの当時の信長の状況を確認しておきます。信長は数えで30歳、満29歳という分別ある年齢に達していました。

尾張をほぼ平定した信長は桶狭間合戦の前年の1559年(永禄2年)2月に、80名ほどの近習とともに京に上っています。13代将軍足利義輝に謁見し、尾張を支配したこと、将軍を助けて天下を静謐にする意思などをこの時には述べたことでしょう。

この上洛時、信長は敵方の美濃を通ることができず、三重県菰野町から八風峠を通る険しい道で鈴鹿山脈を越えています。軍勢を引き連れて京へ上るためにはどうしても美濃、特に関が原を含む西濃が欲しいということを実感したはずです。

この年の5月には長尾景虎が上洛し、斎藤義龍も一色を名乗って幕府相伴衆に加えられるなど、誰が最初に軍を引き連れて上洛するかというレースが始まっていました。

この頃、美濃の斎藤義龍は、北近江の浅井賢政と対立していました。当然ながら、信長は浅井と結ぼうとします。その流れの中で妹お市が賢政に嫁ぎ、賢政は「長政」へと名を変えることになりますが、それはもう少し後のことのようです。

また美濃崇福寺の高僧快川紹喜が仲介して、斎藤義龍と甲斐の武田信玄との間で提携が進みます。快川紹喜はのちに甲斐の惠林寺において信長に生きながら焼き殺されます。有名な「心頭滅却すれば火もまた涼し」で知られる人で、最後まで信長に対抗した人です。

やがて1560年になると桶狭間の合戦が起き、信長は今川義元を倒しました。この頃斎藤義龍も浅井賢政と戦っています。翌61年、義龍が急死し、それにつけ込んで信長はまず西濃へ攻め込みましたが、犬山の織田信清の反乱で撤退を余儀なくされます。

義龍を継いだ若い龍興は、斎藤道三の弟、あるいは庶子ともいわれる長井隼人を重要な地位につけたことで、美濃の諸勢力がうまくまとまりました。

また三河では松平元康(後の家康)が今川から独立して、義元のあとを継いだ今川氏真勢と戦っていました。知多の緒川には元康の叔父で信長方である水野信元がいて、元康と信長を同盟させようとしていました。

こうした情勢の中で信長と龍興(の側近長井隼人)は翌62年早々に、どうやらひとまず和議を結んだようです。信長は犬山の信清を攻めなくてはならない、龍興は信長になびいた美濃勢をまとめなおさなくてはならないということでしょう。

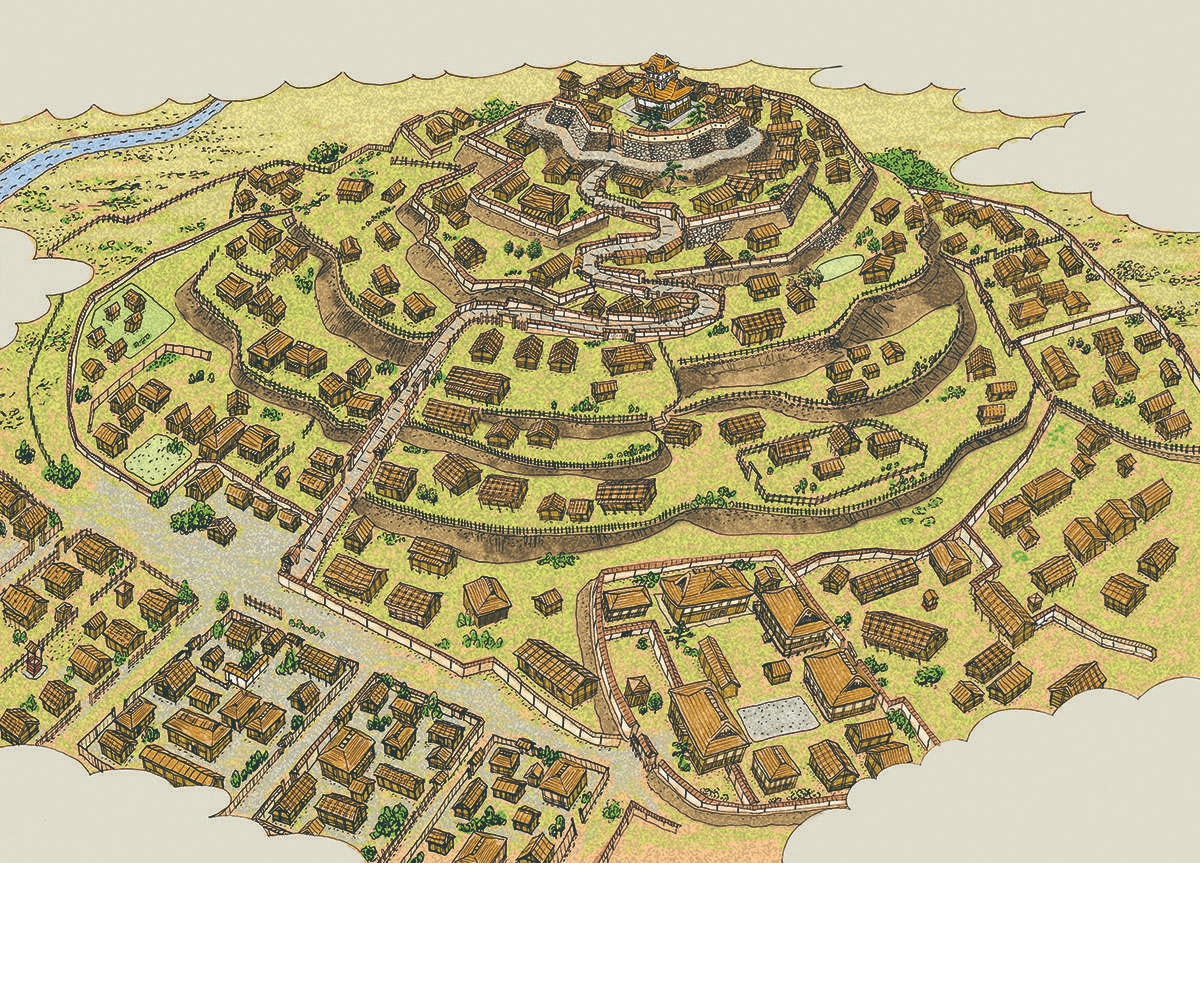

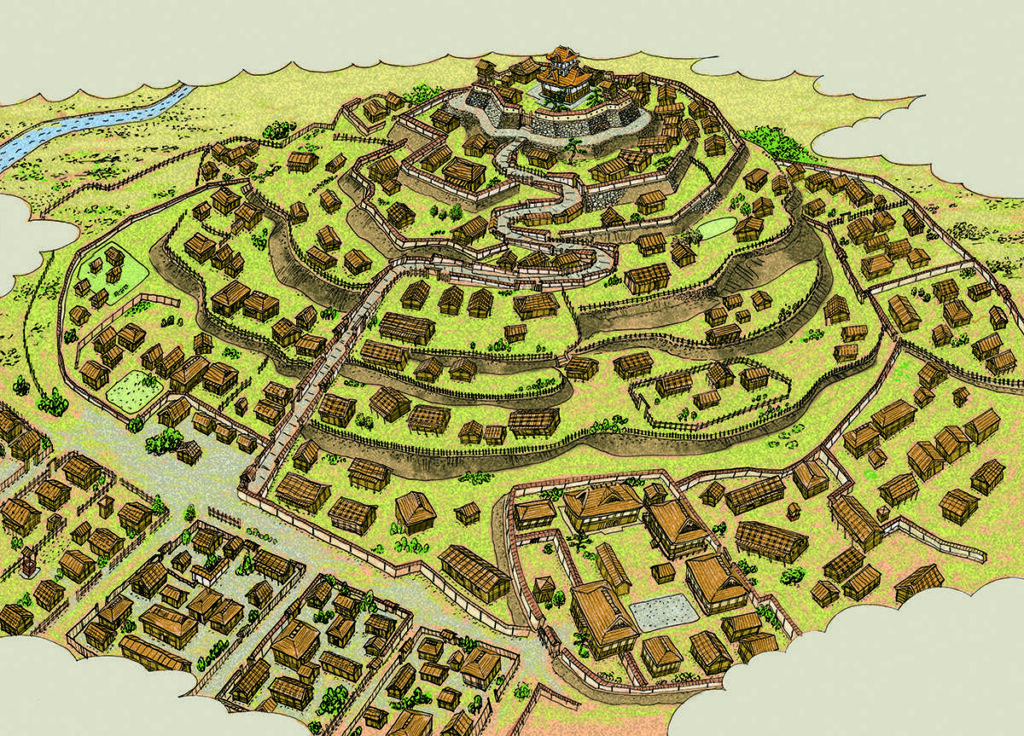

桶狭間合戦以降休みなく戦い続けていた信長は、ここで一旦戦いを停めて、尾張の内政、経済、外交を見直す時間を持ったわけです。62年には大きな戦いがありません。その間に信長が考えたのは、尾張の頂点に立った自分にふさわしい全く新しい城と、新たな尾張の首都を作ることでした。それこそが小牧山城と小牧の城下町だったのです。

この時考えられたのは、新しい城は日本のどこにもない画期的な構造で、自分の権力を象徴するものとし、城下町は商工業が発達した、京都にも負けない機能的な都市とするという構想です。しかしそんなことを信長はどうやって発想し設計したのか、そこが最大の謎といってもいいでしょう。

次回に紹介しますが、石垣の城など、この時代にはまだどこにもなかったのですから。やはり天才、ということになるのでしょうか。(現在の研究では信長は1559年に上洛した時、おそらく途中、奈良の多聞山城を見ており、石垣の城をその時に認識したのではないか、と考えられています。)