2023年9月21日

1560(永禄3)年5月19日の「桶狭間の戦い」で信長は今川義元を討ち取りましたが、そのあとなぜか大高城にいた松平元康(のちの徳川家康)や、鳴海城を守っていた今川方の武将岡部元信を討ち取ろうとしていません。大河ドラマ「どうする家康」でも大高城の元康を討ち取らなかったことが描かれましたが、信長は元康の前でなぜか撤退していきましたね。そしてまた鳴海城の岡部もなぜ攻撃されなかったのか、どうもこのあたりにも謎が残ったままです。

史実としては岡部は、その後、信長と交渉して城を明け渡す代わりに討ち取られた義元の首を貰い受け、それを持って城兵とともに今川領へと撤退しました。当時、討ち取られた首はきれいに化粧を施し、塩漬けで腐敗を防いで首実検(検証)をしたといいますが、義元もそうされたのでしょうか。ただ、その後は清須の町で晒されたと思われますので、何日後に岡部が受け取ったかはわかりませんが、暑い時期の事ゆえ、すでに相当腐敗が進んでいたと思われます。

さて、ここからは推理です。交渉がまとまって撤退する岡部勢は、当然ながら信長による安全保障がされていたと思われます。尾張国内なら落ち武者狩りに会うこともなく無事撤退できたでしょう。しかし、三河に入ればどのような危険があるとも限りません。三河ではすでに今川勢のかなりが撤退しており、地元に残っている国衆たちが今川方である保証などありません。特に矢作川から西のエリアはほんの2年ほど前まで、反今川となっていた勢力も多く存在していました。そこをどう通過して駿河へ帰るか、どの道を通ればいいのか、岡部は苦悩したはずです。

ところが、岡部元信はさすが歴戦の勇者といわれるだけあって、三河に入るとなんと水野氏の刈谷城へ向かい、そこを攻撃して城主の水野信近(水野信元の弟とされる)を討ち取るという大金星をあげました。桶狭間の戦いから半月ほどたった6月8日付けの今川氏真の文書でその戦功を讃えられていますから、その頃には駿府へ帰っていたことになります。ただ氏真の文書には義元の首を持ち帰ったことは書かれていません。

撤退中という危険な時に、なぜわざわざ回り道をして水野信近を討とうとしたのか。その理由に関しては多くの説があります。それに関してはまた検討したいと思いますが、何しろ信近が桶狭間の戦いにおいて何らかの、岡部の恨みを買う行為をしたからであろうと想像はできます。岡部が戦いでは戦功を上げていないので、手ぶらで帰れないから襲ったのだという説もありますが、先程の氏真の文書を見ると、大高城や沓掛城はやられたのに鳴海を守ったのは素晴らしいと褒めていますので、武功としてはそれで十分だったはずです。

その岡部の撤退した経路に関しては、史料もなくてよくわからないのですが、地元伝承はかなり面白いので、そこから考えてみます。実は西尾市駒場町にある東向寺という古寺に義元の首塚というものがあります。寺の東側の山の斜面を登っていくと、その墓はありました。解説の看板には「岡部が首を持ってここまできたが、腐敗が酷いのでここに埋めた、そのあと岡部は須見峠を超えて逃げていった」とあります。この寺は義元の叔父が住職を務めたことのある寺とのこと。その縁でこういう伝承があると考えられますが、この伝承をさらに推理したいと思います。

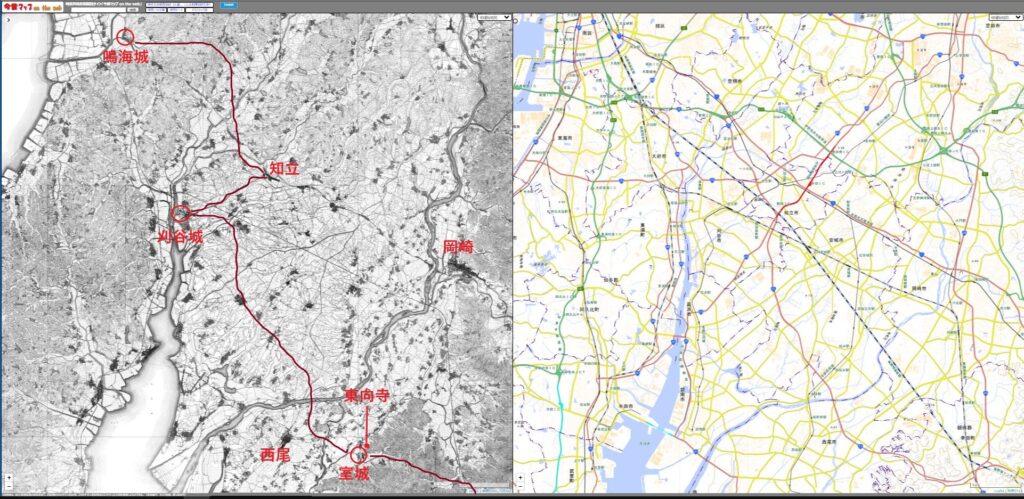

岡部は鳴海城から当時のメインロードである鎌倉街道を使って尾張を抜け、堺川を渡ってまず知立へ入りました(約15キロ)。ここは尾張の国境にも近く、相当混乱していたはずで、留まれなかったと思います。そのまま鎌倉街道(現在の東海道筋)を進めば岡崎で、そこには家康がいます。家康がこの時も今川方であればいいのですが、私はすでに今川方を離れていたと思っています。それもあって岡部は知立から約6キロ西南の刈谷へ向かい、短時間で刈谷城を攻略しました。そこから岡部たちは次にどこを目指して逃げたのか。おそらく約20キロ先、東条吉良氏家臣冨永氏の室城(むろじょう・愛知県西尾市室町上屋敷)だと思います。当時の矢作川(現在の矢作古川)を東に越えてすぐの場所で、地理的にも歴史的にも今川方に属するエリアです。東条吉良氏は、桶狭間の翌年3月頃、松平元康に攻められていますので、桶狭間直後はまだ今川方であったことがわかります。

室城は1537年頃、元康の父広忠が駿河から三河に戻り、東条吉良氏の庇護のもと、おそらく数年滞在していた城と考えられます。そういう城へ入って、岡部は一息ついたことでしょう。そして見れば義元の首が耐えられないほど腐敗している。そこで室の城から約1キロ北の東向寺を訪れて、埋葬を頼んだのでしょう。駿河へ持ち帰ることができず、無念だったと思います。

さてそれから岡部たちはどう撤退したのか。目指すのは当時は西ノ郡といわれた蒲郡の鵜殿氏・上ノ郷城でしょう。ここも後に元康が攻めることで知られる今川方の城です。そこまで進めば、東三河は多くの国衆がまだ今川方ですので、無事に駿河へ帰ることができるでしょう。首の供養を終えた岡部たちは翌日、須美峠を超えて深溝松平氏の幸田へ出て、蒲郡へのルート(現在の国道23号バイパスとほぼ同じ)で撤退していきました。そして6月8日には氏真からお褒めの言葉をもらうことになるのです。

東向寺の案内看板の背景はこういうことではないでしょうか。この首塚は全く知名度がありませんが、こうして考えると、この首塚は伝どころか本物で良いのではないでしょうか。義元の胴体については桶狭間から撤退する軍勢が途中、豊川市牛久保町で埋葬したという事がよく知られていますが、首の方はここに眠っていたのでした。発掘調査などしていただけると、何か出るのではと思いますが、まあそれも難しいでしょうから、ひとまずこんなストーリーが考えられるということを、ここに書いておきたいと思います。