2023年7月22日

信長公記には、信長が1562年頃、小牧山に城を作って清須の町を移転させると言い出したとき、家臣らは小牧なら川続きだから荷物が運べると喜んだ、と書かれています。今、地図を見ると、確かに五条川は清須から上流に向かうと小牧山の西南、小牧市船津のあたりまで続いていますので、なるほどと思ってこの文を読んでいました。船津という地名もそのあたりが小牧山城地域の川湊であったことを示しています。

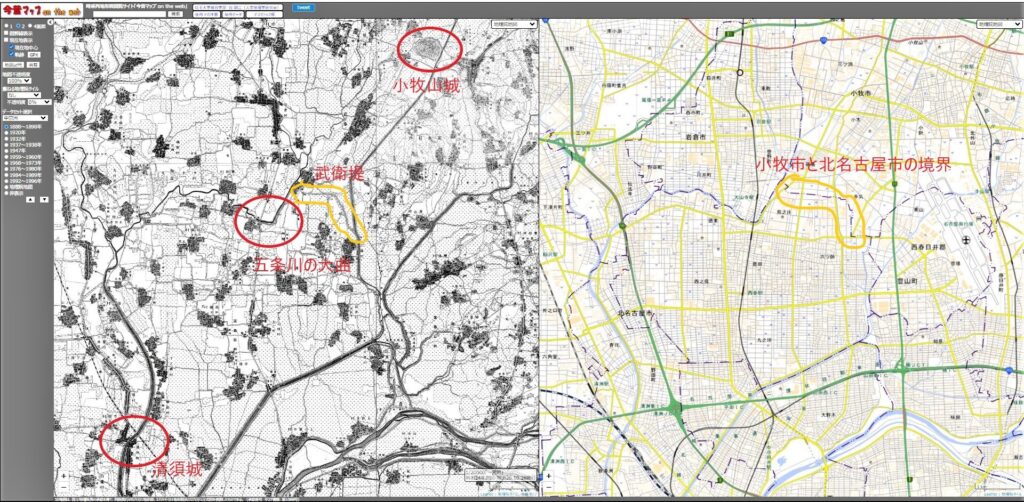

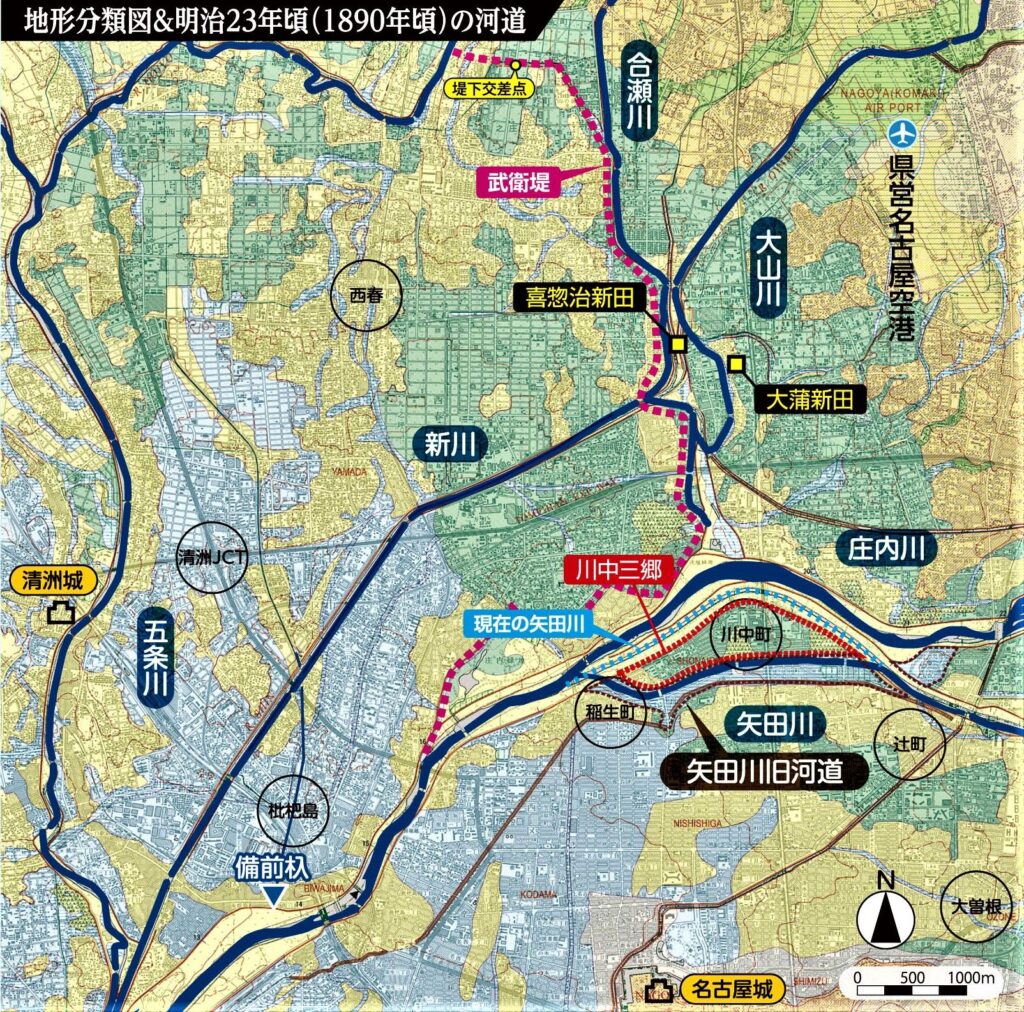

しかし地図を見ていると妙なことに気がつきました。五条川は名鉄徳重駅(北名古屋市)の北側で、直角に西へと流れを変えています。その流れは一宮市丹陽町五日市で青木川と合流して清須へと向かっています。この急な曲がり方って変じゃないか? 徳重のあたりで川が西へ流れる必然性を感じません。南に流れるのが自然です。そこで調べてみるとこのあたりの河は昔「おさな川」と呼ばれ、まっすぐ南へ流れていたようです。愛知県埋蔵文化財センターの紀要に載っている『五条川流域の河道変遷と岩倉の歴史景観』という論文を読むと、このあたりでは東側の標高の低いところから西側の高いところへ流れており「この原因は人工的な瀬替えであると考えられる」と書かれていました。つまりだれかが川の流れを変えておさな川を五条川につないだのです。

そこでまず思ったのは、信長が小牧山城のためにやったのでは、ということですが、しかし信長公記にはすでにつながっていると書かれているため、これはおそらく違うでしょう。1563年の小牧への移転の際にはすでにこういう流れになっていたので皆が喜んだわけです。では川の流れの向きを変える、あるいは運河を掘るとも言える大規模な土木工事はだれがやったのでしょうか。

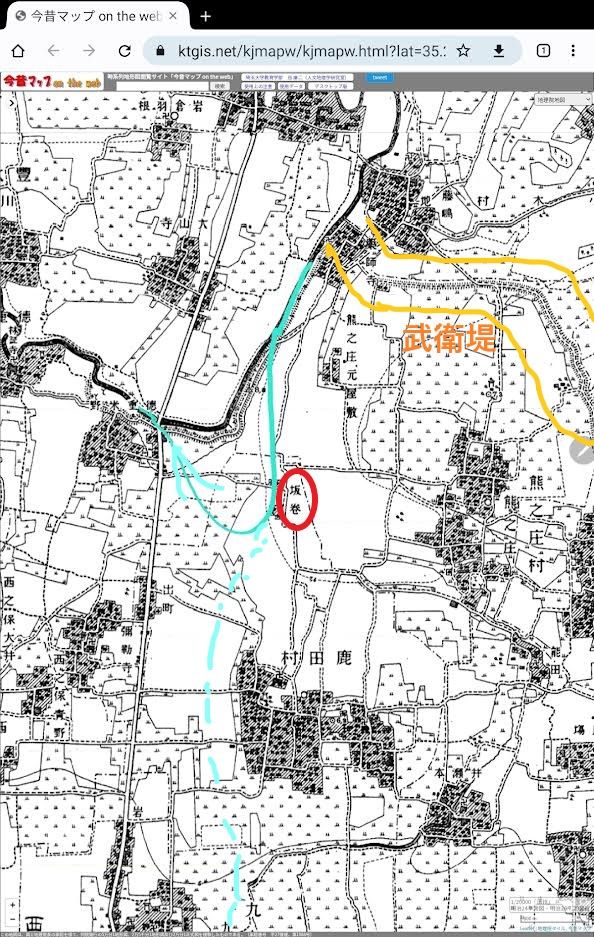

調べていくと愛知県建設局河川課が出している『川筋の変遷とその痕跡』というパンフレットで、1400年に尾張守護となった足利一族の斯波氏(官職は左兵衛督=唐名だと武衛)が、徳重の北東方面に巨大な堤防を建設したことがわかりました。これを武衛堤といって明治初期の地図にはその痕跡がまだ描かれています。現在は水路があるくらいで何も痕跡が残っていませんが、この堤があった場所は今も北名古屋市と小牧市の境界線です。こういうところに歴史が記憶されているのですね。

この武衛堤は北東から流れてくる木曽川の氾濫水を南東の大山川方向ヘ流して、北名古屋市から清須方面の洪水被害を防ぐことが目的でした。2mほどの高さがあったとされています。600年以上前に守護の権限でこうした大規模な土木工事が行われていたのです。さてこうなると五条川(おさな川)の流れを曲げたのも武衛堤が作られた頃でいいのでは、と思えるのですが…。

江戸時代、元禄の頃、1689年に以下の文書が残っています。

差出証文之事

一 生田橋東新川之内如何体の儀出来候共徳重村之引請申候事

一 瀬違越地田方之儀井水より欠渡不都合之レ無キ様已来取斗申ス可ク候

其方少しも構御座無ク候此上何事ニよらず其村方難儀かけ間敷候

後日ノ為連印差出し申出所件ノ如シ

元禄二巳年三月

春日井郡徳重村

庄屋 彦三郎 印

同村

与頭 市右エ門 印

井組総代

鍛冶ケ一色村庄屋 伝右エ門 印

これは、徳重村の庄屋が五条川の北にある大山寺村に対して、川の流れが変わったことのトラブルは徳重村が全部引き受ける、とする証文です。この文書によって、この元禄の頃に川の流れが変えられたのではと、旧師勝町史(昭和36年7月発行・師勝町と西春町は2006年に合併して北名古屋市となった)に書かれています。しかしそうなると、信長の時代には五条川は小牧までつながっていないことになってしまいます。

徳重駅の南東、五条川が曲がっているところの南に坂巻という地名が残っていますが、ここは五条川の水が西へ流れるときに大きく蛇行してこのあたりで逆巻いていたことから付けられた地名とのことです。つまり流れは今のようにいきなり直角に西に向けられたのではなく、このあたりで水を溜めて大きく無理やり西に流されたということでしょう。西春日井郡史(大正12年発行)には、坂巻が整備されたのは、江戸時代初期の1667年に、今の徳重駅の西を南北に走る岩倉街道(岩倉と名古屋市西区の小田井を結ぶ道)を整備したとき、とありました。

これで整合性が取れました。1667年頃、岩倉街道が五条川を渡る生田橋の東には、坂巻まで下らない新しい流れ(新川)が作られました(瀬違)。そのときに越地田(大山寺村の地主から預って徳重村が耕作する田)ができ、そのトラブル回避の証文が先程の文書ということでしょう。川筋が変わって大山寺村と徳重村の境目が変わったので、出された文書となるわけです。

整理すると1400年頃に武衛堤が作られる前には、徳重の北の五条川(当時はおさな川と呼ばれた)は西に曲がらずまっすぐ南方向に流れていました(坂巻地区の南には南流・北流という地名も残っている)。武衛堤が出来て以降早い時期、あるいは同じ頃、おそらく1400年代には流れは西に向けられて、現在の青木川と合流させられました。これによって北名古屋市のあたりの洪水がなくなり、また小牧と清須の船運も可能となりました。強引に曲げられたおさな川は当初は坂牧のあたりで大きく蛇行してましたが、江戸時代初期に整えられて現在の流れとなった、ということでよいかと思います。

最初は「信長が小牧山城建設のために川の流れまで変えた」という大スクープになるのではと調べましたが、残念ながらさすがに信長もそこまではやっていませんね。それにしても1400年代にこうした大土木工事が守護権力のもとに行われたことで、尾張の農業生産力はさらに高まり、それが最終的には信長の権力の源となっていったわけです。中世って想像以上にすごい事が行われていた時代ですね。

で、お知らせです。私がガイドする新説・桶狭間の戦いの現地ツアーを、旅行会社クラブツーリズムが開催してくれることになりました。講座を聞いて、食事して、現地へバスで向かいます。9月は信長ルート、10月は義元ルートとなります。現地に行けばわかることがいろいろあります。よろしければぜひご参加ください。