2014年12月21日

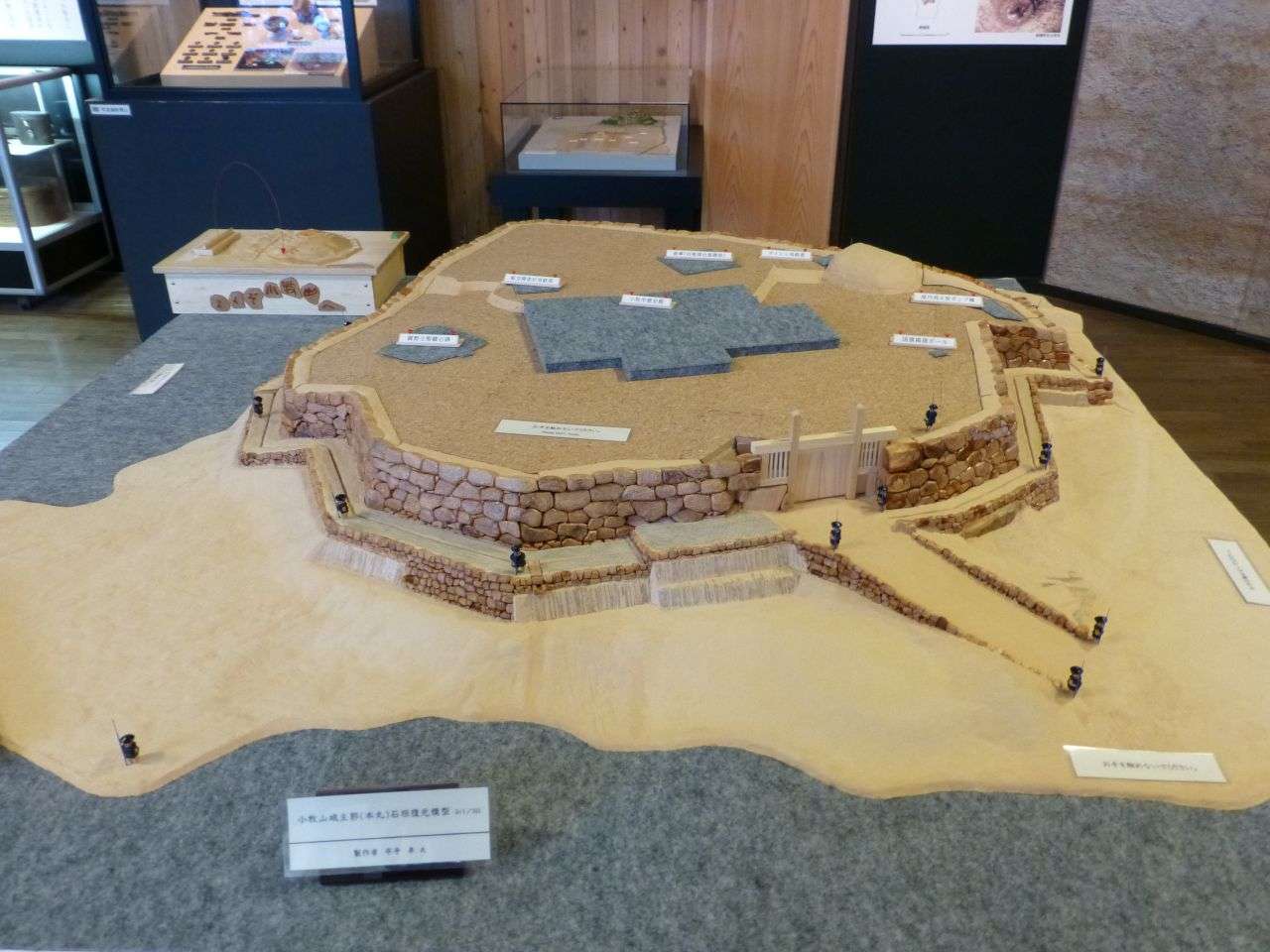

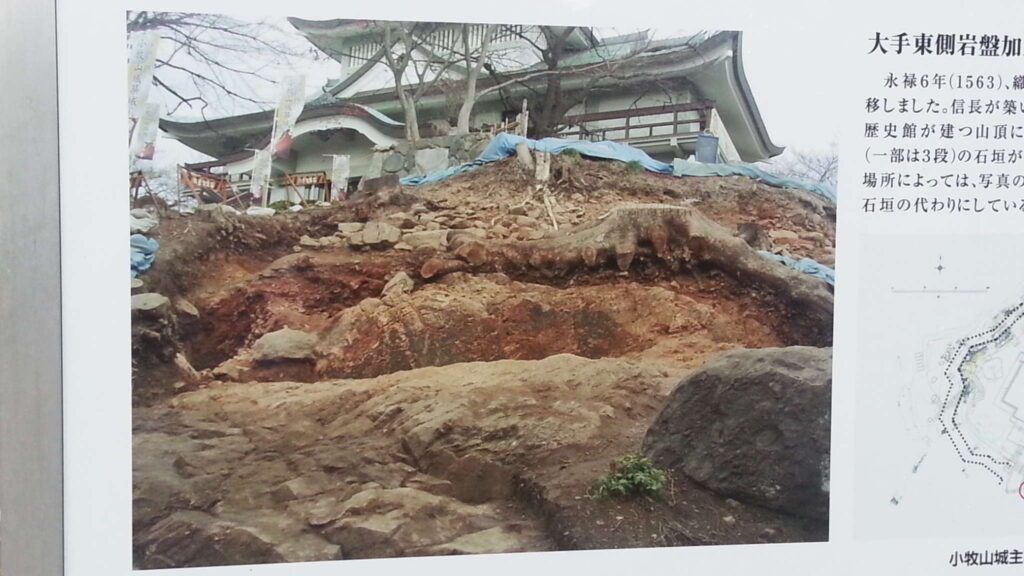

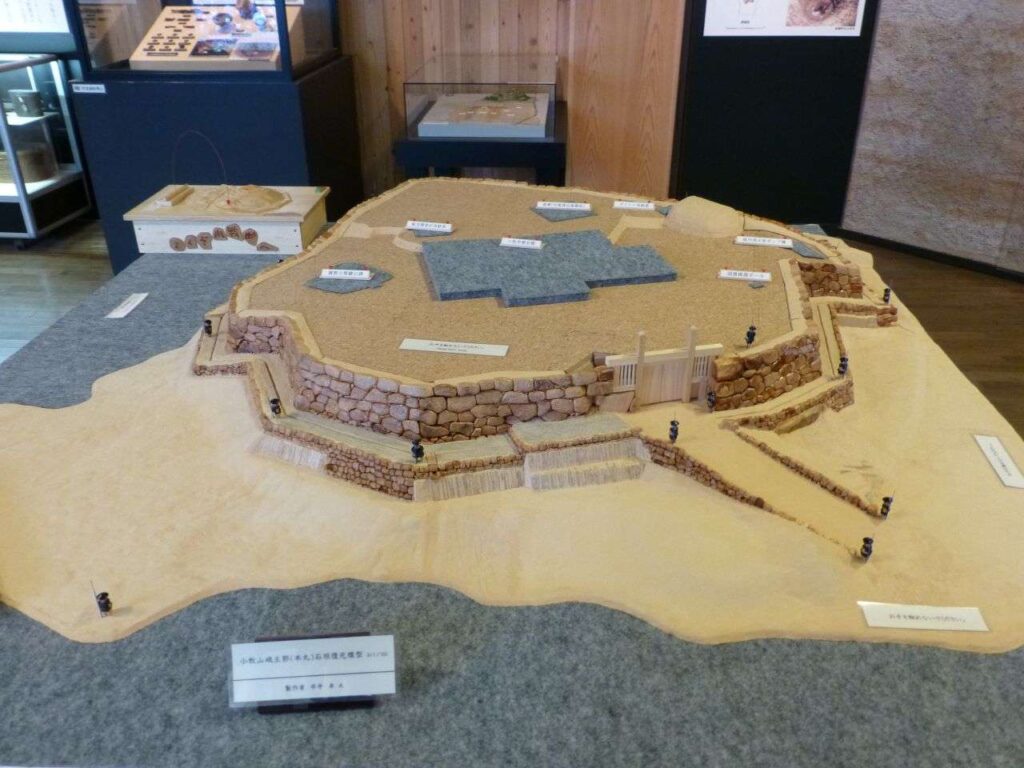

1563年(永禄6年)からわずか4年使われただけの小牧山城。前にご紹介したように、発掘調査で上下二段の石垣を持つことがわかったこの城は、この時代の城としては他に類を見ない造形でした。

城という字が土から成ると書かれるように、土でできた砦が当時の城でしたが、信長の小牧山城は石垣で出来た石の砦だったのです。また山頂の本丸部分は、2mもの盛り土をして稲葉山城や小牧山城の方向へ張り出しており、山の形まで変えてしまっていました。

いわゆる闘いのための城だけでなく、見せるための城であり、権力の象徴としての城としての意味が強く反映した造作だったのです。それは安土城築城の13年も前のこと。当時の最先端の城であり、これを作った信長の先進性は、いったいどこからきていたのでしょうか。

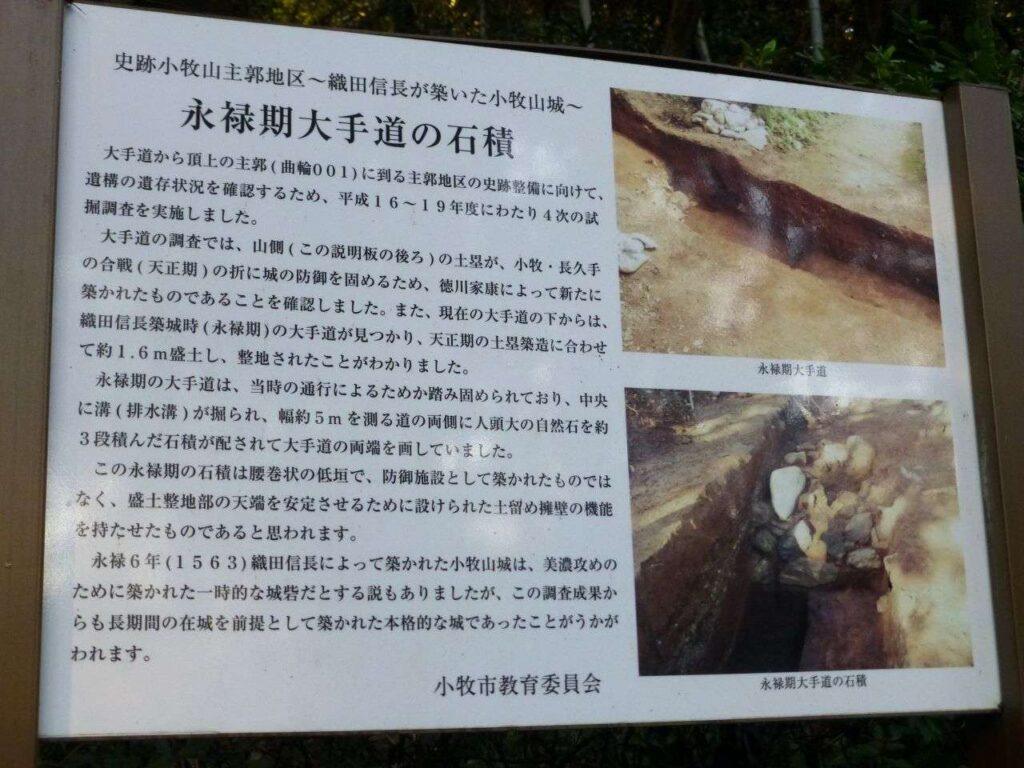

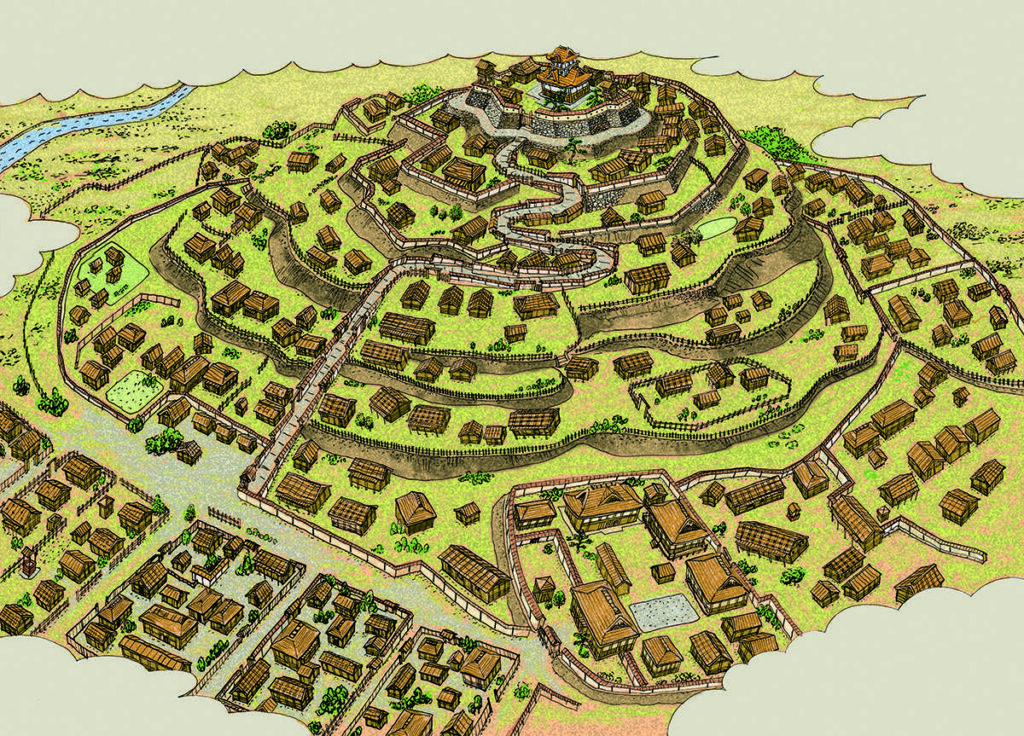

さて、小牧山城で特徴的なのは山頂の城へ上がるための大手道です。現在、南側の裾野に建てられていた小牧市役所旧庁舎が取り壊されていますが、そのすぐ西に山頂へ登る真っ直ぐの道があります。これが当時の大手道そのものです。登っていく途中、その両側にはひな壇のように平地がありますが、ここには曲輪が建てられていたのはないかと考えられています。

直線の最上部には空堀があってそこを左に折れ、さらに曲がりくねりながら西側から山頂に達しますが、当時は右に折れて曲がりくねりながら山頂に達していたようです。この構造もまた安土城に大変近いもので、戦闘一辺倒の設計ではないことがわかります。現在、山頂への登り口は幾つもありますが、まずはぜひこの大手道から山頂に登ってみてください。

山頂部までは約15分。山頂には発掘当時の様子が写真付き看板であちこちに表示され、大変わかりやすく解説されています。

また山の東側裾野には公園に整備された広い平地が現在もありますが、ここには当時武家屋敷群があったのではないかと想像されています。中でも一番南側の一角が最も広く、もしかするとここに信長の館があったのではないか、とも考えられています。

なお、まわりを取り巻く高い土塁は小牧・長久手の戦いの時に家康が作ったもので、土塁を垂直に切り割ってガラス張りとした展示もあります。これを見ると、信長時代の土塁と家康の土塁の作りがよくわかります。

小牧山城はクルマなら名神高速道路小牧インターから5分ほど。駐車場も準備されています。また名鉄小牧線の小牧駅からも徒歩で15分ほどです。なお2015年1月1日、初日の出を拝む集いが開かれ、先着1000名に記念品や汁粉の無料配布があります。ここから初日の出は信長も見たはず。ぜひお出かけになって信長の気分を実感してみてください。