2019年2月28日

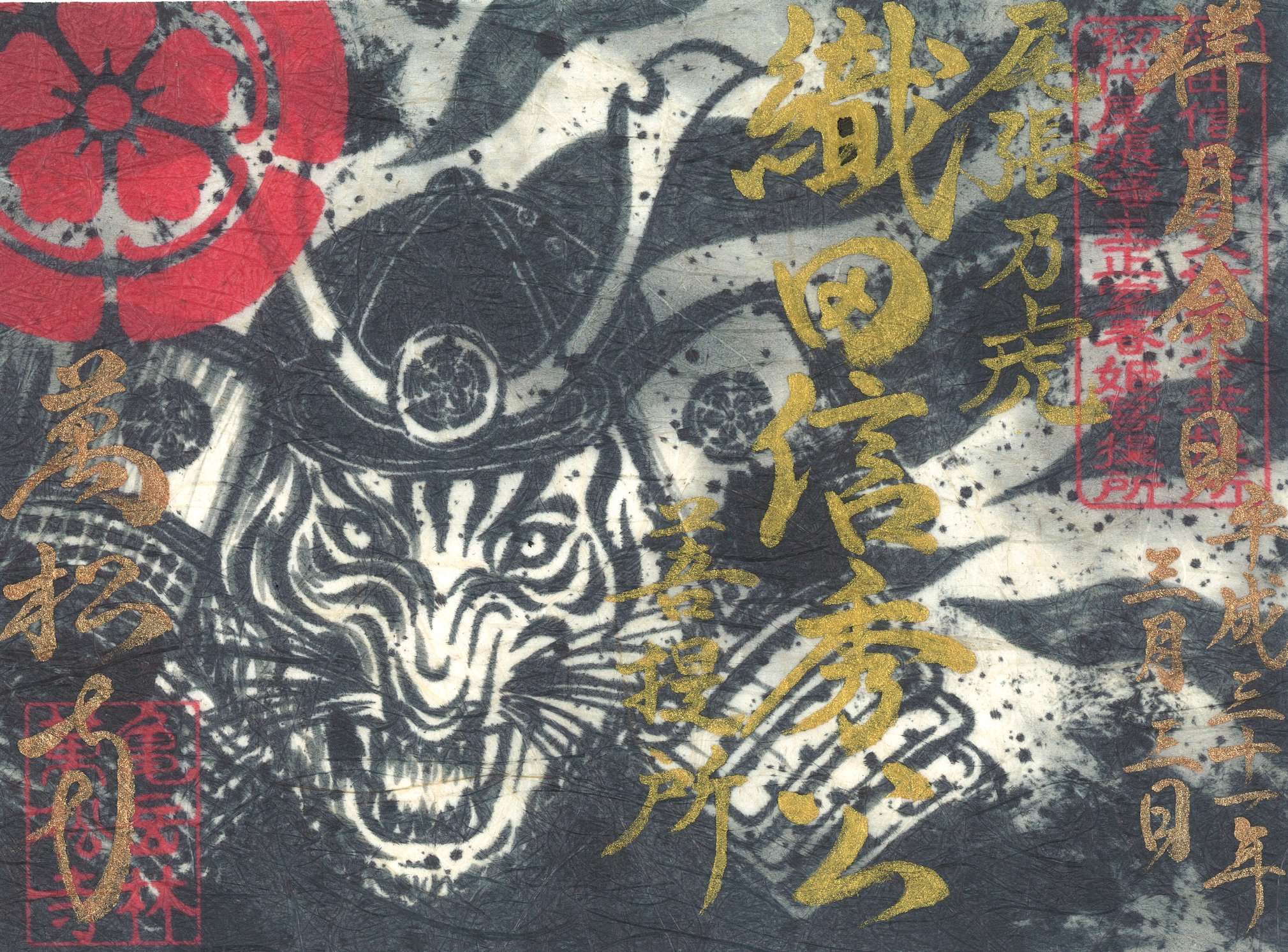

信秀菩提寺である大須万松寺では3月3日が命日とされ、今年も追悼供養が行われる。時間は11時~11時30分で万松寺本堂にて。限定御朱印(写真)は予約受付中とのこと

最初にお知らせです。「胡蝶綺~若き信長~」というアニメが4月から、テレビで放送されるそうです。アニメージュというアニメ雑誌の40周年企画で、スピンオフ小説「胡蝶綺異聞」が脚本家の笹野恵氏によって始まったとのこと。信長の元服前後から信勝との家督争いあたりまでをやるとのことで、私がこの連載で書いてきたお話ですから期待できますね。アニメの場合、聖地巡礼という展開もありますから、ご紹介してきたマイナーな信長スポットもついに日の目を見るかもしれません。

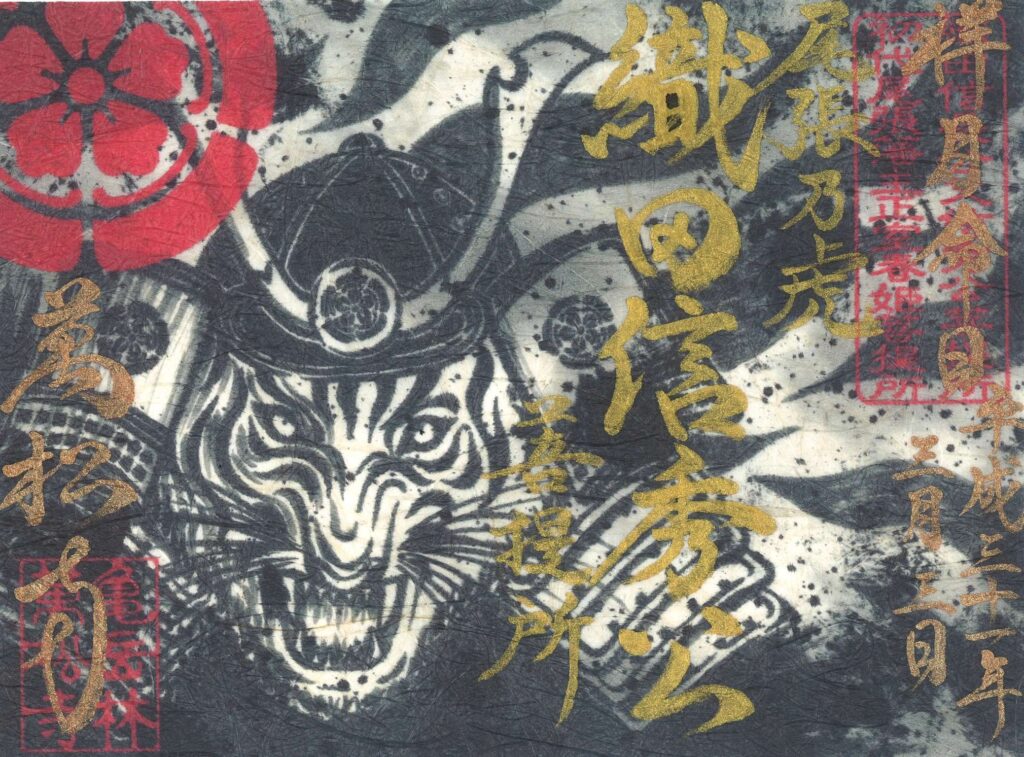

さて、信長の父親、織田信秀を抜きにして信長のことは語れません。ここしばらく信秀の話を書いてきていますが、守護の斯波氏、守護代の清洲・織田大和守家、岩倉・織田伊勢守家という上役たちがいる中、尾張の国衆たちの中心人物となっていったのが信秀です。守護や守護代の命を受けた体裁で、尾張各地で力を持っている国衆に出兵の依頼をし、それらを引き連れて美濃や三河の守護らの家督争いに介入して、尾張の領土拡大を図っていました。美濃では守護土岐氏の家督相続のゴタゴタに越前朝倉氏と呼応して介入したのですが、守護より力をつけていた斎藤道三に大敗北を喫しました。1544年、信長が10歳の時のことです。そのあたりは2018年12月28日付けの記事をご覧ください。

では三河方面はどうであったのでしょう。その前にまず三河というところはどういうところか、というあたりから。最近注目されている重要な視点が、東国・西国に関してのとらえ方です。信秀の時代は日本の政治の中心地が京都界隈でしたから、西国、特に京都の近郊が日本そのものでした。信長のいう天下布武も、近年では「天下とは畿内界隈である」とされるようになってきました。天皇は西国にあり、当時の日本の政治文化は西国を中心に回っていたのです。

ではその西国の東の端はどこ?といえば、信長の頃にはそれが尾張だったのです。つまり尾張は西国だが、その東の三河は東国の西の端となります。これが後の信長・秀吉・家康の政治構想に大きな影響を与えていたように思えます。つまり信長・秀吉は西国の生まれで、西国を支配して日本を統治しようとしました。しかし、東国の生まれの家康は、西国にこだわらず東国の江戸や駿府でかつての鎌倉幕府のように日本を支配しようとしたのではないでしょうか。

そして信長や秀吉が西国の権力である天皇を中心とした公家や既存勢力の影響から、よくも悪くも逃れられなかったことを見てきた家康は、自らが東国生まれであることも手伝って、京都の権威から離れることで、武家による日本の支配を確立しようとしたと考えてもいいのではと思います。桶狭間合戦の後、あるいはもしかするとその前に、信長と家康は話し合って、西国と東国を二人で分け合うことにしたのではないでしょうか。二人の同盟はそのために長く続きましたが、最終局面では信長が東国にまで手を出してきたことで、信長が滅亡することになったのでは、などと想像したりしています。

現在では尾張と三河は同じ愛知県です。しかし当時は猿投山から三河湾へ注ぐ境川を堺に、尾張は西国、三河は東国となります。そのためなのか、例えば今でも尾張言葉と三河言葉は相当違いますし、「きしめん」は尾張のうどん屋のメニューにありますが、三河では、基本的にありません。ちなみにきしめんは、1603年にイエズス会がポルトガル人宣教師向けに出版した日本語とポルトガル語の対訳辞書である「日葡辞書」に、「Qiximen」として掲載されています。つまり1500年代にはきしめんという食べ物があったのは間違いないわけです。現在のきしめんとはちょっと違うかもしれませんが、おそらく麺料理だったでしょう。公家の山科言継が1533年の7~8月に信秀の勝幡城を訪れた際には、よく冷麺(どういったものかはわかりませんが)を食べていることを日記に書いていますので、信長の時代には麺料理がもう普通にあったはずです。

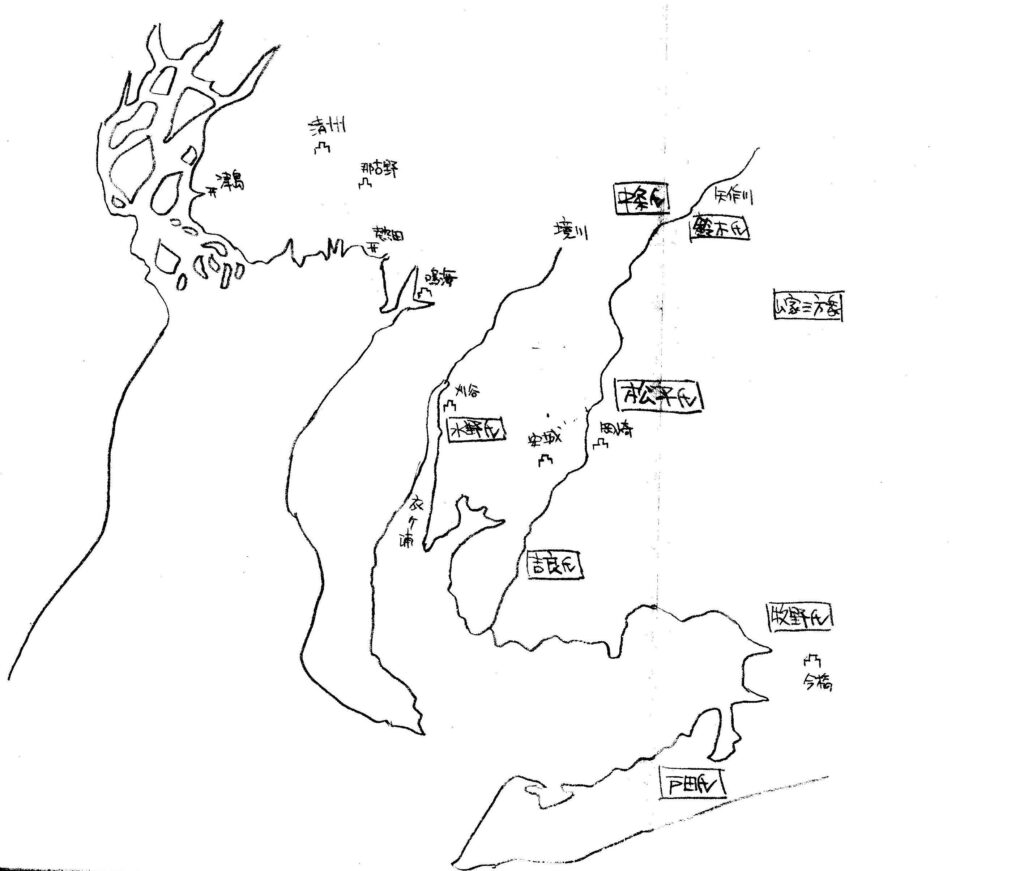

三河に話を戻しますと、三河は大きくは西三河と東三河に別れます。これは今もそうですからわかりやすいでしょう。とはいえ、例えば現在の豊田市北部あたりは高橋郡といって尾張に併合されていたこともありますし、蒲郡のあたりも西か東か微妙なところです。で、信秀の時代にそんな三河を納めていたのが家康の先祖松平氏だったといいたいところですが、そんな単純な話ではありません。三河はそもそも将軍直轄領が多く、また足利の一族の吉良氏がおり、その親戚である今川氏が攻めてきたりするなかで、戸田氏、牧野氏、鵜殿氏など多くの国衆が乱立していました。松平氏も多くの家に分かれて、国衆として西三河のそれぞれの領地を押さえていたという状況でした。ある程度西国らしい秩序のあった尾張と違い、いかにも東国的な群雄割拠状態であったのが三河でした。

信秀の時代にはそんな松平氏の主流が、安城城を拠点とする安城松平氏だったようです。徳川家康から見ると五代前の親忠という人が、1400年代後半に安城に進出したようですが、この人から松平主流は長忠、信忠、清康、広忠、家康と続きます。でもこの名前で、変に思えるところはありませんか。清康と家康だけが忠の字を継いでいませんね。家康の子供はご存知のように秀忠ですよね。

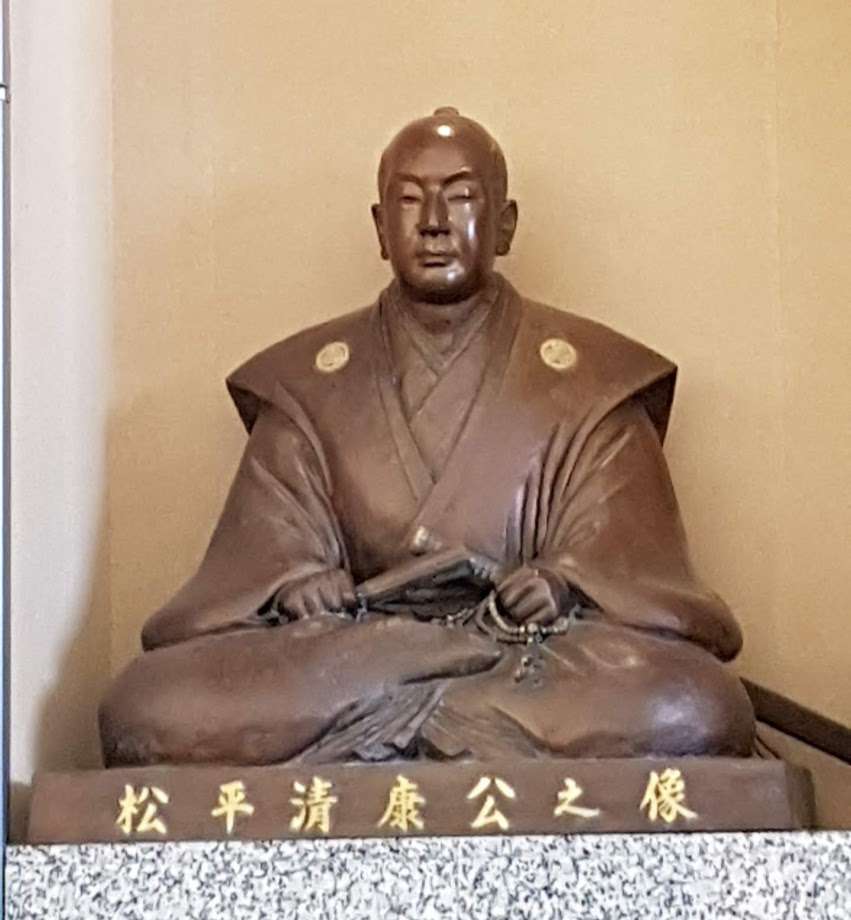

ということで、昨今の研究では清康という人は安城松平の主流ではなかったのではないかとされています。その清康は1535年に、なぜか尾張の守山城で家臣に切られて死んでいます。有名な守山崩れという事件ですが、まだ20代の若さでした。大久保彦左衛門の書いた「三河物語」では清康は若き英雄とされていますが、どうもその実態はよくわかりません。史料的にはほとんど何も残っていないのです。つまりはこの頃に、西三河のリーダーをめぐる松平一族の争いがあったのではないでしょうか。そこに信秀など織田勢が介入していたと考えられるのです。長くなったのでこの話は次回に続きます。

■松平氏略系図

初代親氏→二代泰親(親氏の兄弟)→三代信光(初代親氏の子)→四代親忠(安城進出)→五代長忠→六代信忠→七代清康→八代広忠→九代家康→十代秀忠→十一代家光

なお、4月から鳴海中日文化センターで「若き信長150名所スタンプラリー 尾張・三河・美濃の信長旧跡をめぐる」という講座を始めます。尾張・三河・美濃に残る若き信長ゆかりの地150ヶ所を、信長公記・天理本を読みながら行動を学び、スタンプラリー形式で現地を訪れます。今回はスタンプラリー形式にしたのが新しいところです(笑)。ぜひご参加ください。原則、第一土曜日です。