2021年7月7日

今回はいつもと趣を変えまして、名古屋名物きしめんの歴史に関してご紹介します。4年前にきしめんのルーツと思われる「いもかわうどん」に関して書きましたが、きしめんはその歴史に関して、いろいろな説が飛び交っており、どうもはっきりしません。ただはっきりしていることが一つだけあり、それは信長の時代にも「きしめん」があったということです。

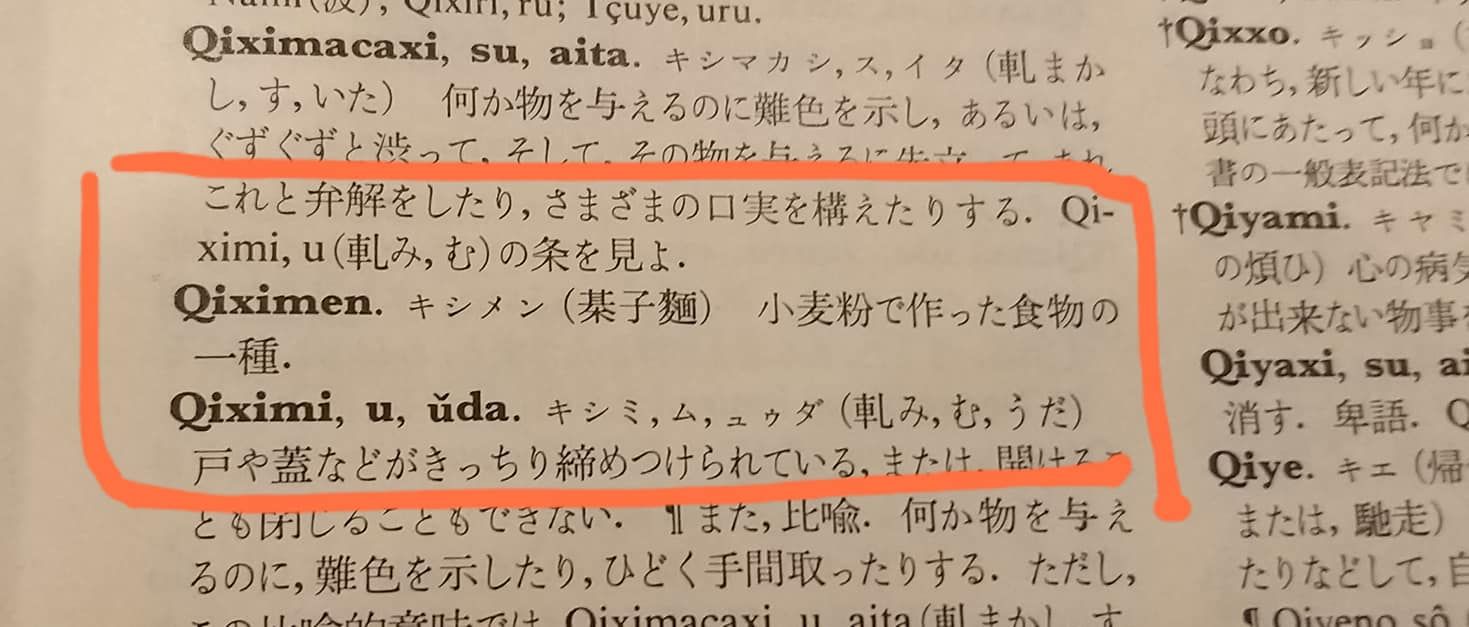

信長の時代にポルトガルの宣教師が布教活動をしていますが、彼らはポルトガル語と日本語の対訳辞書を作って活用していました。これを『日葡辞書』といい、関ヶ原の戦いのわずか3年後の1603年から翌年にかけて、イエズス会から出版されました。その『日葡辞書』に「Qiximen」という項目があるのです。「Qiximen.キシメン(棊子麺) 小麦粉で作った食べ物の一種.」とのことで、辞書にも乗っているくらいなので、当時きしめんは、よく食べられていたのでしょう。その数年後、1570年に公家の山科言継が京都で、酒の肴に「きしめん」を食べていた記録があります。自分の日記に書いているので間違いないところです。

しかし、酒の肴とはどういうことでしょうか? どうやら、この当時のきしめんは、現在の麺料理のきしめんとは、異なるもののようです。当時のきしめんという食べ物は、小麦粉を水でこねて平たく伸ばし、それを四角く切ってゆで、きな粉(と塩、あるいは醤)をかけたもののようです。幅の広いきしめんをつかって、似たようなものを作ってみましたが、ほのかな塩味のもっちりとした食感は、生煎餅という風合い。岩塩を振れば、より塩味が強まりますから、問題なく酒の肴になります。2、3枚まとめて口に放り込むと、食べごたえがあり、当時の碁子麺もこんな食感であったのでは、と想像が膨らみます。戦国時代の貴族や武士が、きしめんで一杯やっていたことは、間違いないでしょう。これ、今でも商品化できそうです。

先人の研究では、さらに200年ほどさかのぼった1350 年の 丹峯和尚著 『新撰類聚往来上巻』には「うんどん, 碁子麺, 冷麺, 麭とう」の記述があるとのこと。すでにこのころ、「うどん」、「きしめん」、「冷麺」、「ほうとう」というものが存在していたことになります。これを見ても、「うどん」と「きしめん」は明らかに違うものですね。また1400年前後に僧の玄慧が書いたとされる『庭訓往来』には、点心として「棊子麺」が登場するとのこと。やはり、この頃の「棊子麺」は、麺ではなく小麦粉をこねて平たく伸ばし、四角く切って(もしかすると碁石のように丸く押し切って)きな粉などをかけた一品料理、というか酒の肴的なもので、表記は「棊子麺」であったようです。

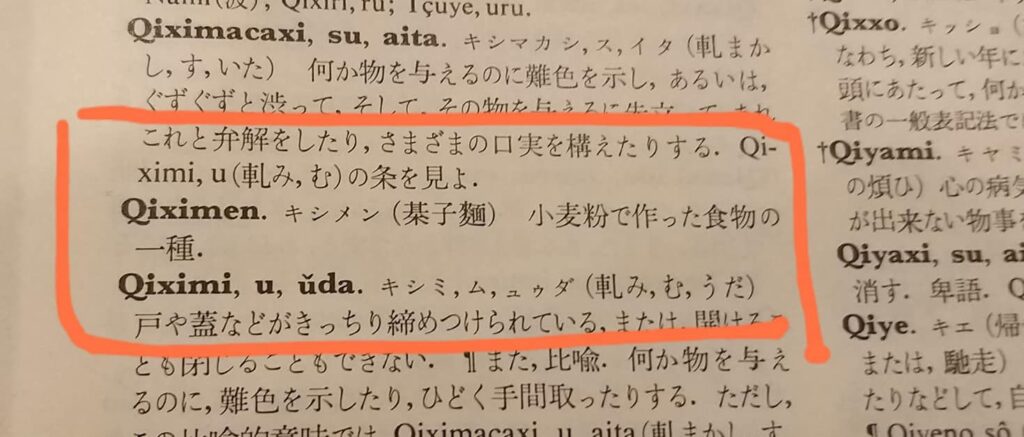

では、当時の麺類で一般的だったのはというと、信長の父信秀の勝幡城へ1533年の夏にやってきた山科言継は、そこで冷麺をよく食べています。これも日記に書いてあります。つまり、ちょうど信長の生まれた1532年頃、尾張では頻繁に冷麺が食べられていたのです。ただ、この冷麺がどんなものなのかはわかりません。しかし、それから150年ほど経った江戸時代、元禄の頃には毎年6月16日に厄祓いで冷麺を食べる風習があったようで、『鸚鵡籠中記』で有名な尾張藩士で当時のルポライター朝日文左衛門は、6月16日に皆が「切麦」を食べたことを書いています。

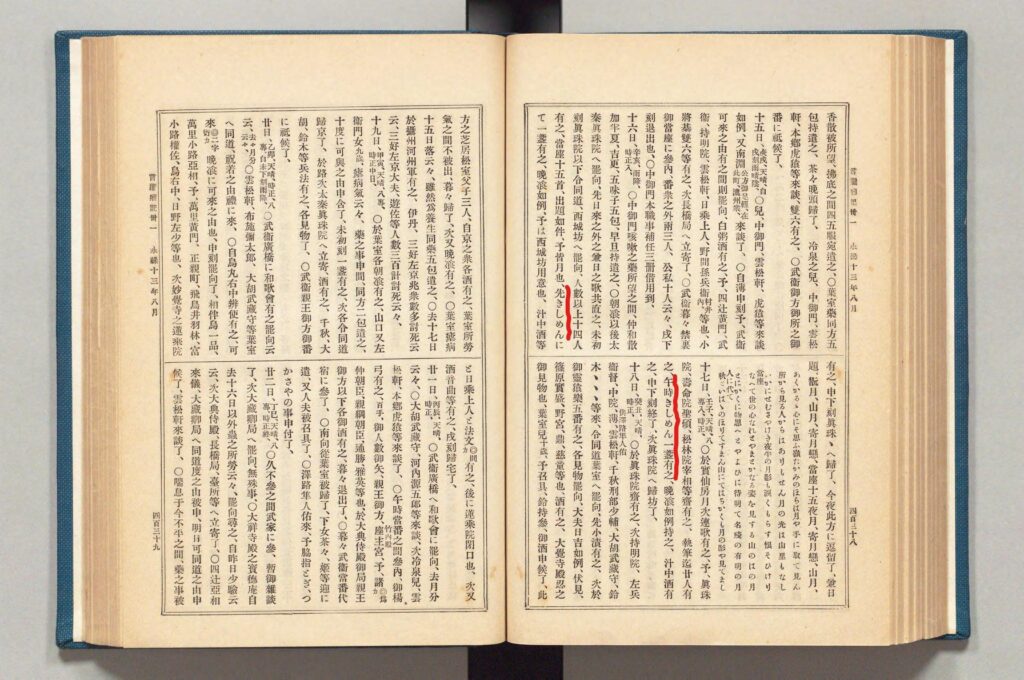

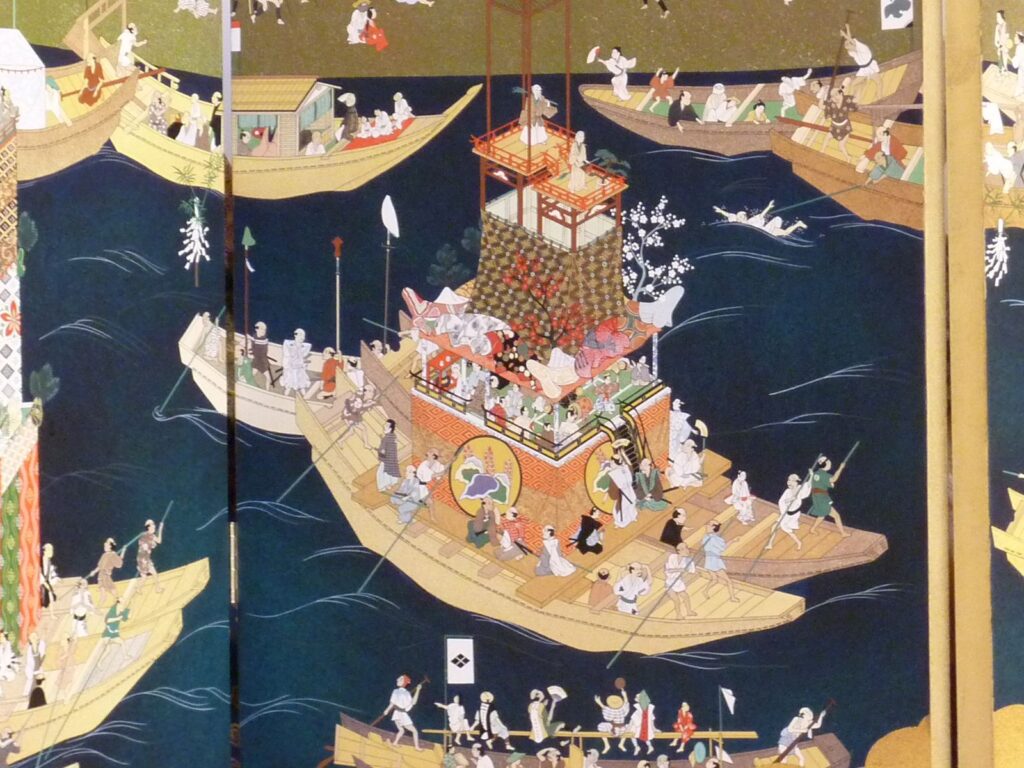

旧暦6月16日といえば、今の暦なら7月25日、つまり津島天王祭です。津島天王祭は、信長も橋の上から眺めて楽しんだという記録があり、疫病退散祈願のお祭りです。この祭りの旧暦6月16日に麺を食べるというのは、他にもいろいろ記録があり、1772年~82年頃に出た『安永本邦萬姓司記』に尾張では饂飩と酒が天下一と書かれていたり、1802年に曲亭馬琴が「名古屋の天王祭に家々がうどんを作る(食べる)のが恒例で、この地のうどんは甚だよろしい」と書いたりしてますので、江戸時代のこのころ、どうも名古屋名物は「きしめん」ではなく「うどん」だったようです。

これまで出てきた「冷麺」「切麦」「うどん」というものがそれぞれどう違うのか、どんな調理がされていたのかはよくわかりませんが、小麦粉をこねたものを細長く切った麺類であることは、どうやら間違いなさそうです。で、それを汁で食べているのも間違いなさそう。では、その汁はどうだったのか? 山科言継は1559年(桶狭間の戦いの前年)に長橋局(ながはしのつぼね)への病気見舞いとして芋などと一緒に、しょうゆ(醤油)を贈っています。その当時は貴重品だったようですが、その後、安土桃山時代(1580年ごろ)になると、今のような醤油の量産が始まったようで、1597年の常用用語辞典『易林本節用集』に醤油という漢字が初めて使われたということですから、そのあたりで一般に普及し始めたのでしょう。蕎麦の歴史などを調べると、1600年代になると「そば切り」、つまり現在のような麺の蕎麦が汁に入ったものができたようですので、うどんもそんな頃に今のような醤油味の汁に入ったものとなったのでは、と考えられます。

つまり、信長の時代1500年代には「きしめん」というものがあったものの、それは麺料理ではなく、そのあと江戸時代に入ると、名古屋では「きしめん」ではなく、今のような「うどん」がよく食べられていたということが、わかってきました。この頃、「きしめん」あるいは「棊子麺」は、話題にならなくなっています。こうなると、1609年の名古屋城築城時にすぐゆでられる平麺の「きしめん」が振る舞われたとか、紀州の方から来た紀州麺とか、雉(きじ)肉を入れた雉麺とかの「きしめん」起源話は、どうも間違っているように感じられます。では、現在の「きしめん」はいったいいつ、どのようにして生まれたのでしょうか。長くなってしまったので、このお話は次回へ続きます。

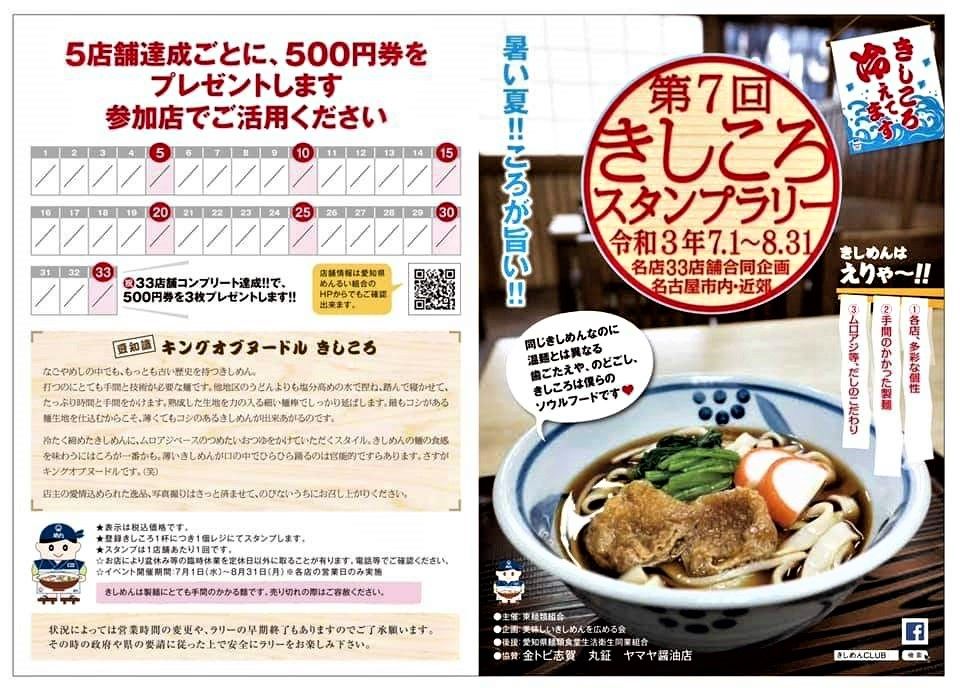

ところで、現代の「きしめん」は、江戸時代同様、忘れられた存在になりつつあります。讃岐うどんは食べても、「きしめん」をあまり食べない名古屋人は多い。「きしめん」を食べられる店もどんどん少なくなってきており、きしめん店の代名詞が東京の会社が経営する「新幹線駅の立ち食い」という体たらくです。そんな中、数少ない現代のきしめん職人たちが集まって開催しているのが、もう7年目となる「きしころスタンプラリー」です(今年の参加は33店舗)。冷たい麺料理を名古屋圏では「ころ」といい、「きしころ」というのは、冷たいきしめんのことです。各店が工夫をこらした「きしころ」の様々なバリエーションが楽しめるこのスタンプラリーで、きしめんの旨さを、観光客ではなく、名古屋圏在住の人に再認識していただきたい。本当の「きしめん」を食べれば、こんなおいしい物があったのかと認識を新たにするはずですよ。参加店は下記のリンクからご参照ください。