2014年12月2日

今回は小牧山城の話を一回お休みして、11月24日の祝日に開催された「第7回信長学フォーラム」と11月30日に行われた「あいち合戦ワールド」の報告を。

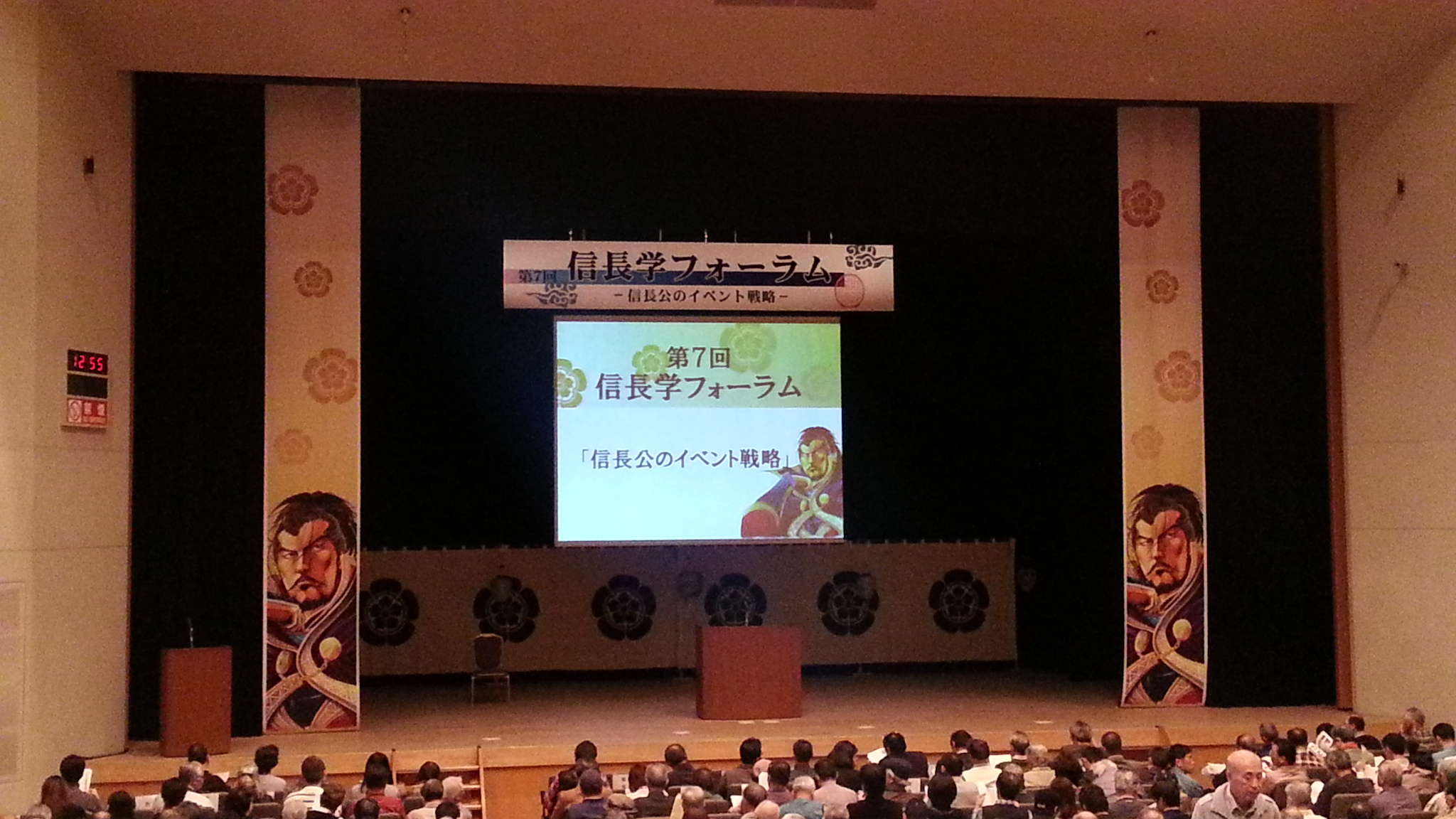

11月24日の振替休日、金色に輝く信長像のあるJR岐阜駅前、じゅうろくプラザホールで行われた信長フォーラムですが、このフォーラムは岐阜市の主催で毎年開かれており、今回が7回目で、テーマは「信長公のイベント戦略」となっていました。

当日はまず東京大学史料編纂所の本郷和人教授による「信長と天下」という基調講演がありました。岐阜で使われ始めた信長の「天下布武」印。ここでいう天下とは日本全体なのか、京都を中心とした畿内のことなのかは現在さまざまな議論があるところですが、本郷教授は日本全体説のようです。大学の先生とは思えないポップな語り口で話され、とても楽しめました。

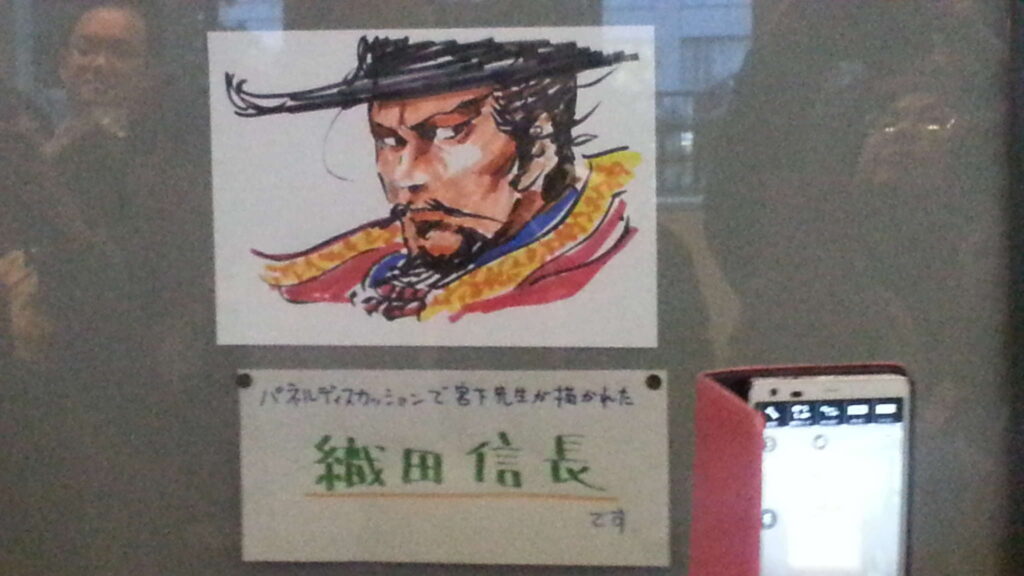

そしてこの日のメインが「マンガ『センゴク』にみる信長像」で、滋賀県立大学の中井均教授がコーディネーターとなり、センゴクを連載中の漫画家宮下英樹氏との対談とパネルディスカッションです。

その内容は岐阜市から信長学フォーラム記録集が発刊されるようですので、それをご覧いただくとして、ひとつ思ったのは、画期的な戦国マンガ『センゴク』は連載当初、本郷先生が原作というか、強い示唆をして描かれ始めたたのではないか、ということです。

学者は考えたことを裏付けなしには発表できませんが、マンガであれば表に出せるでしょう。実際、宮下氏も「センゴクを描くまでは朝廷と幕府の違いすら知りませんでした」と自著に書いているくらいですから、もしかしたらと、そんな想像をしてしまいました。

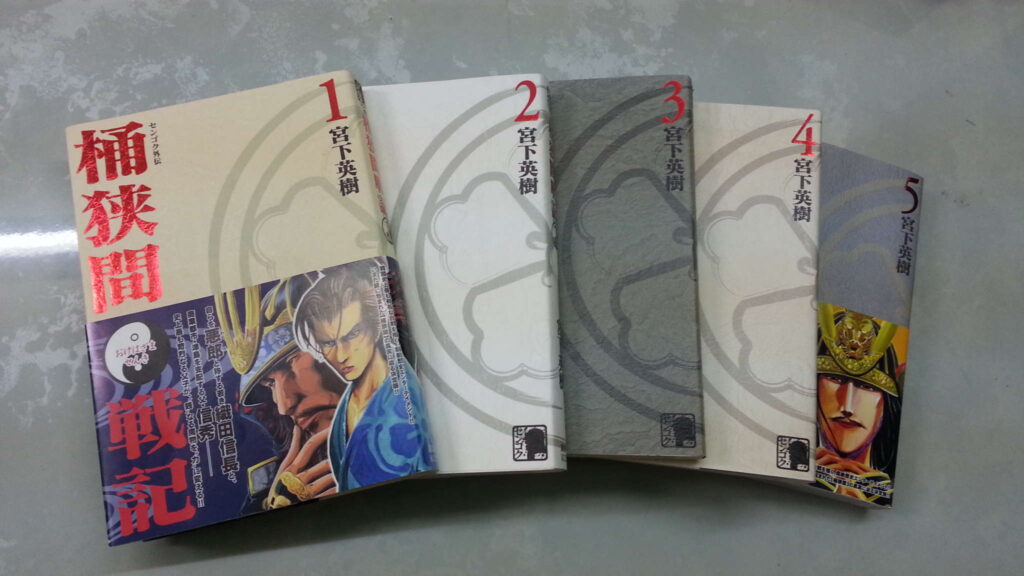

センゴクは戦国武将仙石秀久の生涯を追いながら、中世末期の闘いの時代を捉え直そうという話ですが、外伝として信長や今川義元の若き日を描き、桶狭間の謎に迫った「桶狭間戦記」全5巻があります。信長好きならこれは必読のマンガでしょう。

ところでこのフォーラム、今年はなんだか、あまりしっかり告知されなかったようで、私も気がついたのは参加申し込み締め切り二日前。あわてて速達で往復はがきを送ったらなんとか参加できました。

岐阜県在住のある知人は、気が付かずに定員になってしまったと憤っていましたが、その割に当日は空席も目立ちました。どういう仕組で告知されているのか、せっかくのイベントですから、行きたい人が皆行けるようにしてもらえないものかなと思いました。

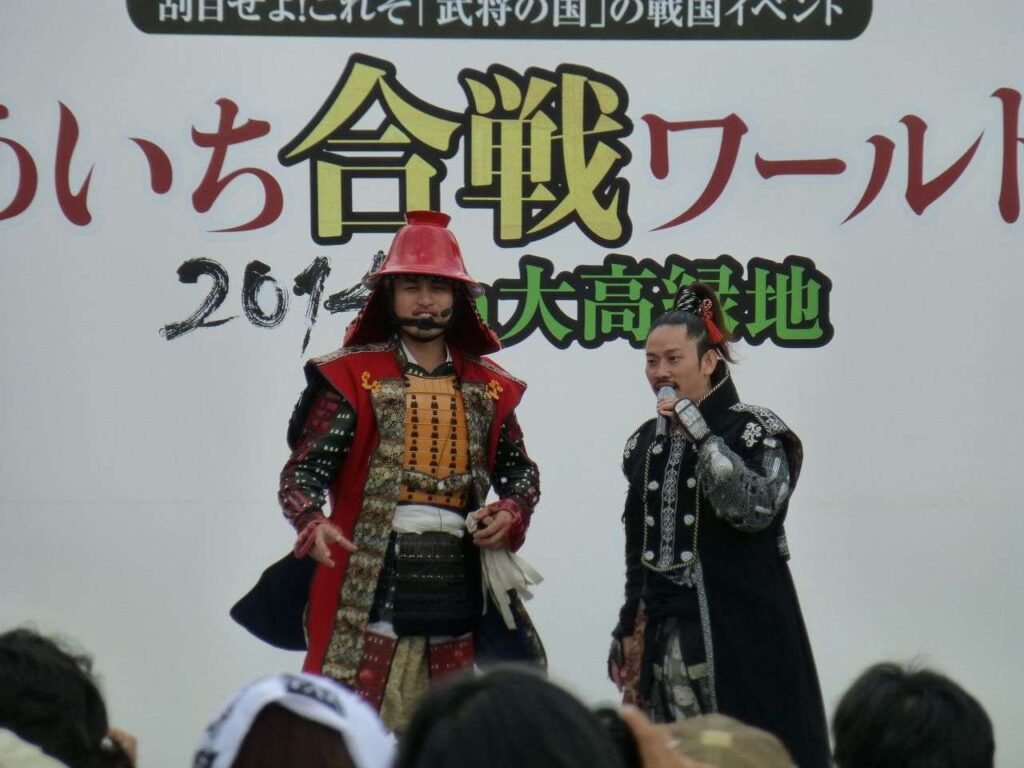

さて、24日の日曜日には愛知県の主催で名古屋市緑区の大高緑地において、あいち合戦ワールドというイベントがありました。愛知県内だけでなく日本各地のいわゆる観光武将隊を集めた「戦国エンタメ」です。

おなじみの名古屋おもてなし武将隊とあいち戦国姫隊、他に清洲城武将隊煌組、岐阜城盛り上げ隊、グレート家康公「葵」武将隊の地元勢のほか、仙台、金澤、信州上田、広島、福岡、熊本の各地武将隊が大集結。武者行列、演舞などを披露しました。

天気がよくて11月末ながら大変暖かく、野外イベントでしたか、心地良いものとなりました。午後からの講演は「日本を変えた桶狭間の戦い」という演題で三重大学の藤田達生先生が登場。信長公記の桶狭間合戦記述に関してご紹介されました。おそらく大高緑地も合戦場の一角だったはずですから、闘いの現地で聞くお話は感慨ひとしおでした。

催しでなかなか良かったのは公園内の起伏ある広いフィールドで行われた鷹狩の実演です。信長も大好きだった鷹狩がどういうものだったのか、この実演でよくわかりました。また同じ場所で、火縄銃の実演もありました。ほら貝や太鼓、そして火縄銃の大音響が大高・桶狭間界隈に鳴り響き、当時の戦でどのような音がしたか、想像することができました。

こういうイベントや講演は、この時期、東海地区では大変数多く催されていますので、インターネット検索で注意深く情報収集してみてください。市町村の広報ではなかなか情報入手が難しいので、やはりネット検索が一番便利でしょう。