2015年1月13日

小牧山城のお話をちょっとまたお休みして、今回は去る1月10日に名古屋市内、守山区中志段味の「天白元屋敷遺跡発掘調査」の見学会と説明会に行ってきたご報告を。

名古屋市の最高峰、東谷山のある志段味地区は長く手付かずの自然、里山風景が残っていた場所でしたが、ここ20年ほど区画整理事業が続けられ、よくある住宅地の風景へと大きく変貌しています。

またこの地区は古代に尾張氏が住んだとされ、国史跡の志段味古墳群があることでも知られています。名古屋市も30年のオープンを目指し、歴史の里として古墳など史跡公園の整備を進めています。

この地域の一角の中志段味字天白、字元屋敷という地区(県立守山高校の東あたり)に弥生時代末期からの集落遺跡が発見されましたが、それが天白元屋敷遺跡とよばれるものです。ここ二年の調査面積だけでも1万6225平米という広大な面積の遺跡です。

一級河川庄内川沿いのこのあたりは、東谷山と高座山(春日井市高蔵寺町)の間から庄内川が平野へ流れだした扇状地に位置しており、遺跡は古代から中世、戦国期にかけての川湊の跡ではないかと考えられています。

庄内川は尾張中心部を流れ伊勢湾まで続いており、古くから物資の流通路でした。この遺跡のあたりから上流は急流になりますから、船で来ることのできる最も上流に位置する流通拠点ではなかったのか、と考えることができます。

発掘調査では奈良時代と南北朝時代の埋蔵物が最も多く出土しており、その多くが陶器であって、半分以上が美濃や瀬戸のもの。それから想像できるのは、ここから遠くない多治見方面や瀬戸方面の陶器が、この川湊に集められて出荷されていったということでしょう。

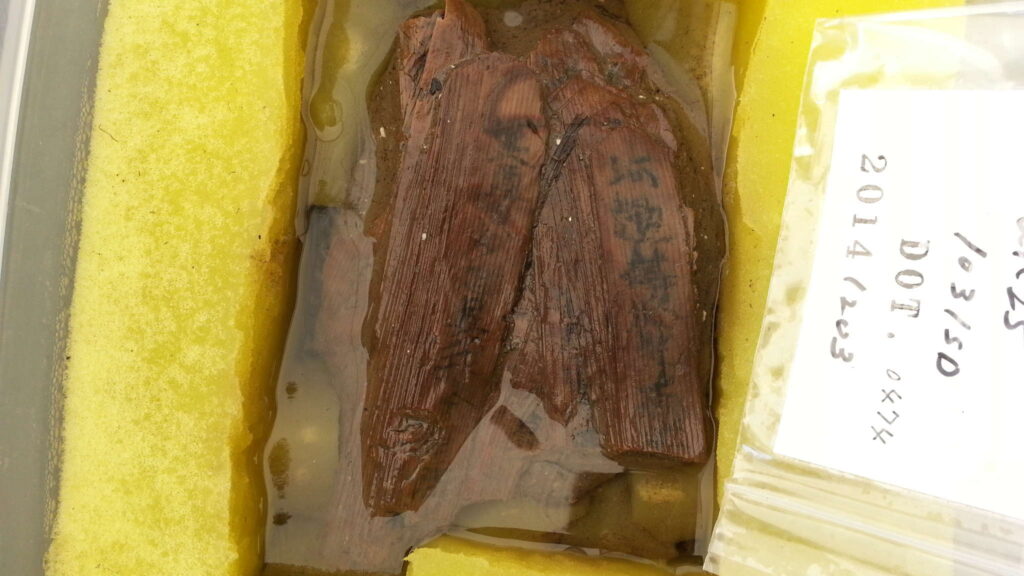

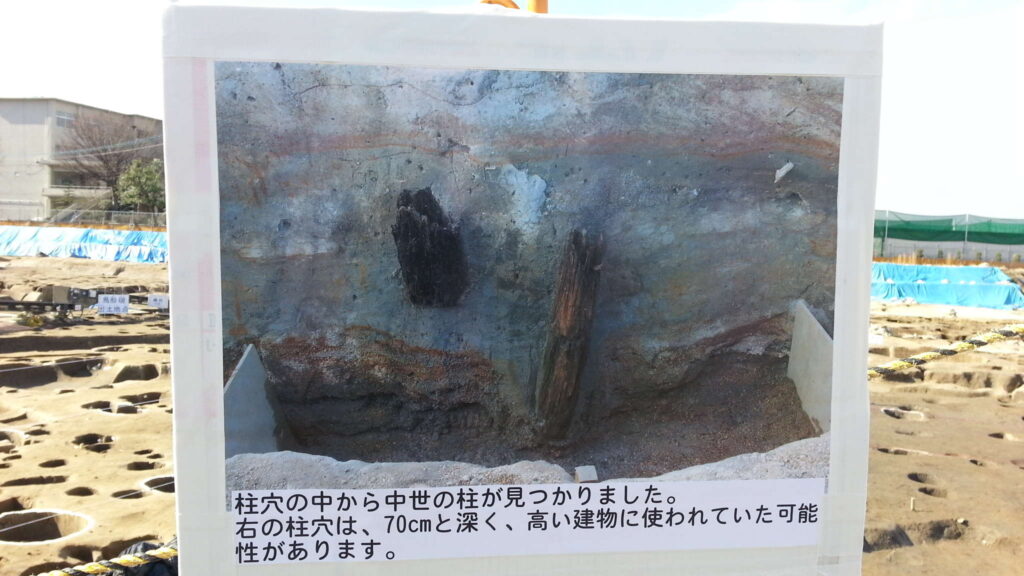

幅6~8mの区画溝で囲まれた、南北約110m、東西約100mの大型区画がわかり、そこには大型建造物の跡も発見され、お経の書かれた木片の固まりなども出土しています。

この辺りを中世頃に支配していたのは「水野氏」という一族で、この遺跡も水野氏に関連する史跡ではないか、と考えることもできそうです。さて若き信長と水野氏の関係といえば、知多半島緒川(東浦町)の水野信元(家康の叔父)が思い浮かびますが、その水野信元一族のルーツはこの辺りにあるという話もあります。

この遺跡は資料がほぼ無く、信長との関連もわかりませんが、信長が瀬戸焼を保護したことはよく知られており、となれば、当時何らかの関係があったであろうことは想像に難くないところです。

愛知東邦大学非常勤講師の高木傭太郎氏は、信長が小牧山城に移転したことも、ここへの陸路と関係があるのでは、また美濃攻略における焼きもの地帯の掌握の論点にも関連するのでは、さらには信長の茶への理解とこの遺跡の主は関連するのでは、と、この遺跡の重要性を指摘しています。このように信長による尾張支配の研究にとっては、かなり重要な遺跡ではないでしょうか。

さらに発掘による調査が進んでもらいたいところですが、残念ながら中志段味土地区画整理組合から委託を受けた名古屋市の外郭団体「名古屋まちづくり公社」が文化財保護法や土地区画整理法で義務づけられた保護手続きを行っておらず、結果として今年度末で調査は終了、来年度には破壊されて調整池にされてしまうとのこと。

信じられないことですが、すでにこれまでも約4割の土地が不法造成されて、埋蔵されていた土器などが破壊されているそうです(中日新聞既報)。手続きミスと公社は述べていますが、近くに大型スーパー(後にコストコと判明)も進出予定で、なんだか納得しにくい話しですね。

古代の志段味古墳群は昨年10月26日に国史跡の指定をうけて保護される中、信長に関連するかもしれない中世の遺跡が「役所の手続きミス」で破壊されるということは、どうにも残念で悲しい話です。一般公開はされていませんので、現地に行っても近くを見ることはできませんが、北側の庄内川堤防道路から、遠景を眺めることは可能ですので、お時間ある方はおでかけください。