2016年12月11日

足利義昭の和平工作で、美濃との休戦を成立させ、義昭に随行して上洛したかった1566(永禄9)年の信長ですが、若い龍興には情勢が読めなかったのか、なかなか和平に応じません。

そこで信長は、4月上旬に軍を動かします。加賀見野(今の各務原市)へ侵攻しましたが、これを上洛のためとするか、あるいは義龍への挑発と考えるか、意見は別れるところです。ただ、上洛のために各務原界隈を通るというのはずいぶん遠回りになりますから、ここは停戦を実行しない義昭を攻めようとした、と考えるべきではないかと思います。

これまで何度も書いてきましたが、このころ尾張と美濃を隔てる木曽川は今の流れではなく、今の愛岐大橋の下流あたりで北東へ流れ、三井山の南を通って今の境川の流路になり、これが尾張と美濃の国境となっていました。

そしてその川の南側、今の岐南町や各務原市川島のあたりは、木曽川支流が幾重にも流れる河野島という中洲地帯で、美濃ではなく尾張に属していました。稲葉山城攻めには、今の東海道本線沿いに井口(岐阜)を目指すと最短距離ですが、いくつもの川のせいでこのルートは難所となっていました。

そこで信長は加賀見野へ軍を進めたわけですが、ルートとしては木曽川が分流する手前、尾張側からは草井の渡し、美濃側からは前渡の渡しと言われるところ(愛知県江南市草井 愛岐大橋下流300メートル)ではないかと考えられます。

ここは1221年の承久の乱の時に、京へ上る鎌倉軍勢が渡ったという場所で、小牧山城から直線で北へ9.5キロと出陣して2時間ほどで着ける地点です。江戸時代には川港となっていますし、当時もそうした場所だったと思われ、大量の船があったのでしょう。草井の渡しの北西11キロには稲葉山城があり、行ってみると尾張側から今もはっきり目視できます。

信長侵攻を知った龍興はすぐに井口から兵を出し、新加納村(各務原市那加新加納町)に布陣して迎え撃ちます。江戸時代に旗本となった松倉城の坪内氏菩提寺である新加納の少林寺は、この時の戦火で燃えたという伝承がありますが、少林寺の西側は崖で、南側もなだらかに下っている高台に位置します。寺の西と南には川が流れていたでしょうから、川を自然の堀とした砦にふさわしい要害の地だったと思われます。

最近、少林寺の南側で行われている区画整理事業で、江戸時代の坪内陣屋跡の発掘が行われましたが、出土した南北に延びる堀跡からは江戸時代以前の遺物が発見されています。西と南が川ですから、南北方向に堀を作れば三方が囲まれるわけで、そこに龍興軍が入ったと考えてみたらどうでしょうか。ちなみに北側には近世中山道が通っています。

信長公記には「このあたりは足場が悪く馬も出せない場所だったので、信長はその日に兵を引いた」とありますが、確かにこれでは攻めようがないですね。ただ放火は当然のごとく行われたはずなので、寺が焼けたのでしょう。

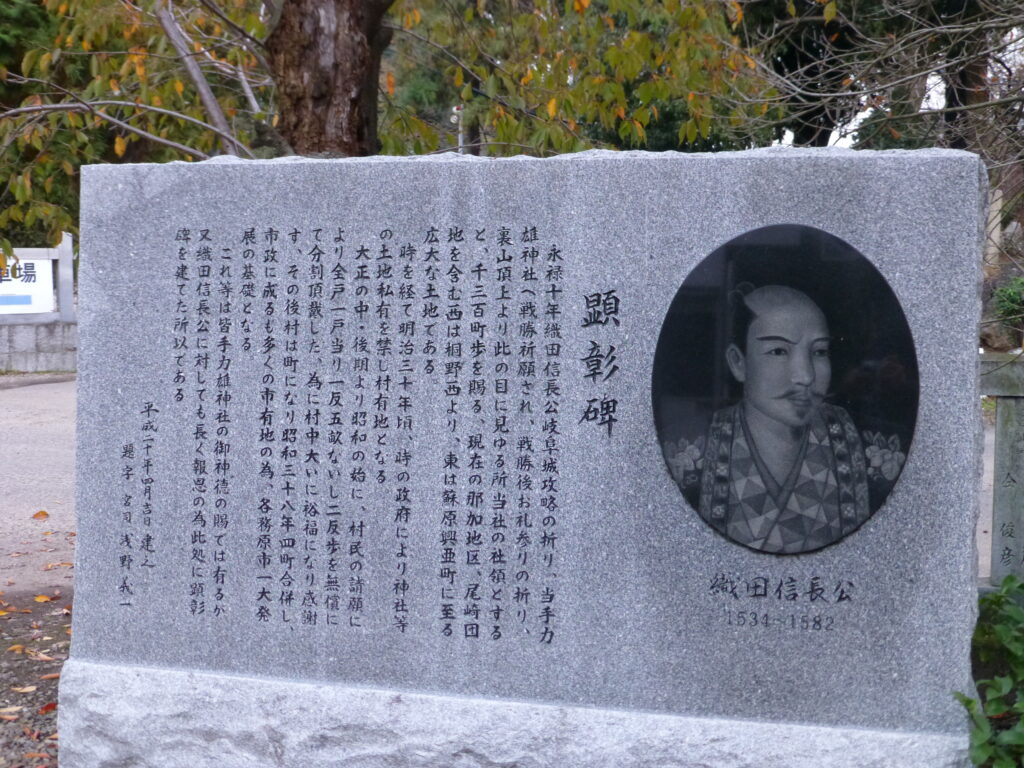

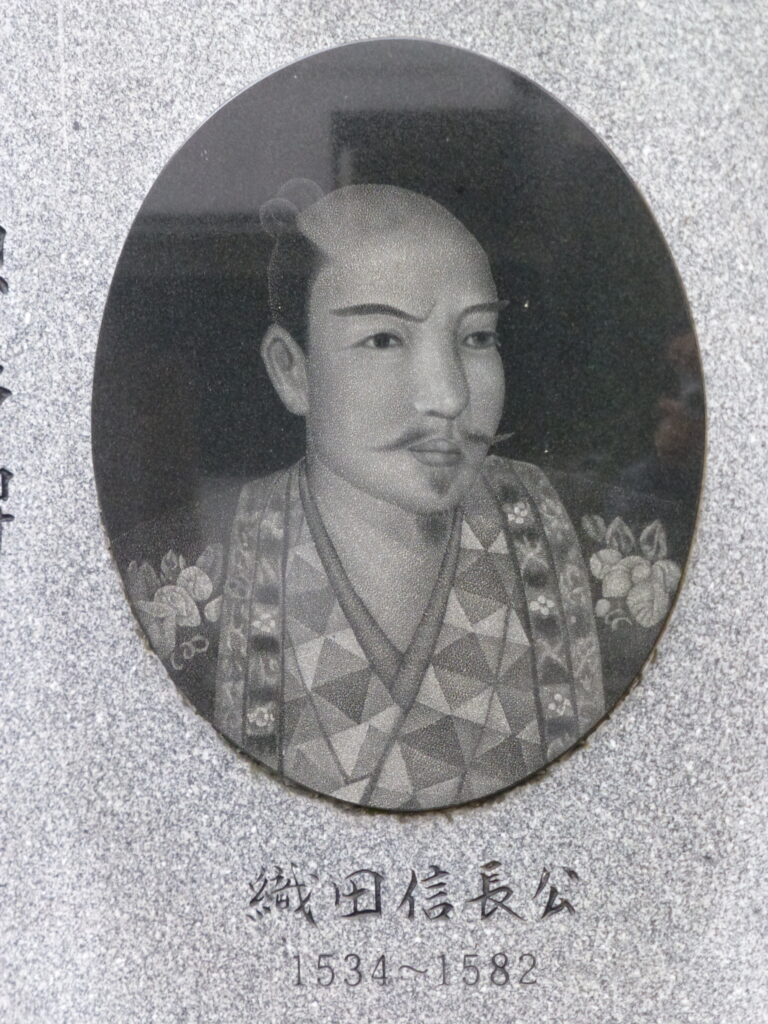

各務原方面にある信長の痕跡はほかに、少林寺の1キロ北にある手力雄神社(各務原市那加手力町4)にもあります。信長はここで稲葉山城攻略を祈願し、攻略した後には社の裏山から見渡せる範囲すべて、という広大な1300町歩の土地を寄進したということで、この神社には攻略直後の永禄10年(1567年)10月6日付け禁制、境内に作られた的場に植えられたという弓掛けの桜、的場桜などが残っています。

岐阜城を落とす前に戦勝祈願したというからには、この加賀見野の戦いの前ではないでしょうか。翌年の稲葉山城落城の時はこの方面の神社で戦勝祈願などする暇もなく、あっという間に稲葉山城を落としてしまっていますから。