2016年10月12日

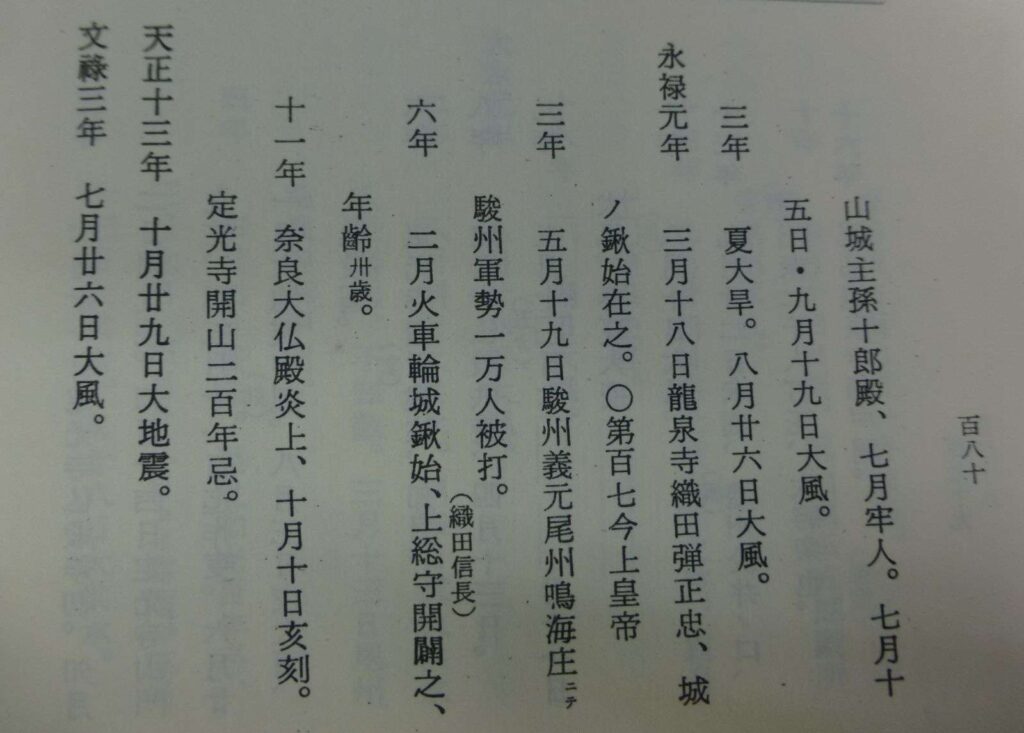

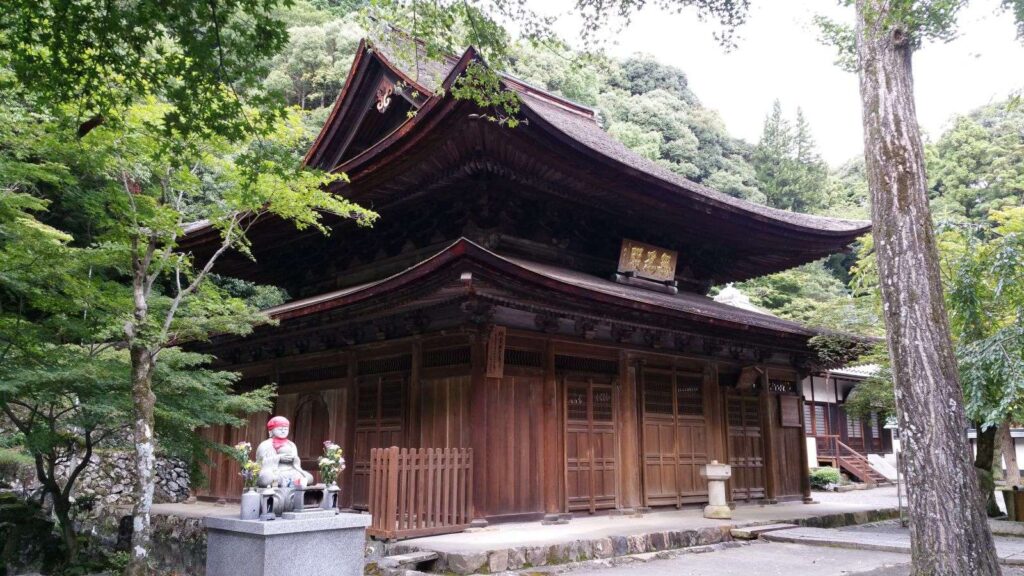

瀬戸市の古刹・定光寺に年代記という寺の歴史を書き留めた書物がありますが、ここには信長時代のことも少し書かれています。1563年(永禄6年)2月には火車輪城の鍬始めがあったとあり、これは小牧山城の起工式と考えていいでしょう。

では小牧山城はなぜ火車輪城なのでしょうか。「ひくるまわじょう」と読む人もいるますが「かしゃりんじょう」が読みやすいと思います。火の車輪の城とは?

ここ10年ほどの発掘調査で、小牧山城は3段以上の石垣を持つ城であることがわかってきました。当時は高く石垣を積む技術が確立していないので、まずぐるりと一段めを2mほど積み上げ、少し後方に下がってその上の段を積みます。三段目はさらに少し下がって積まれます。その下がった部分は通路になるわけです。真横から見ると段状になっています。

しかしこれを山の下の方から見上げると、この通路部分は見えず、一段の高石垣に見えます。そういう効果を狙って作られていることがわかってきています。そんな構造ゆえ、石垣の途中に人の立てるだけのスペースがあるのです。一度に高く積まれた石垣にはないスペースですが、これをどう使うか、です。

そこでここに松明(たいまつ)を立ててみたらどうでしょう。下から見ると石垣の途中で松明が燃えているわけで、その炎はかなりの視覚的効果があるのではないでしょうか。石垣の通路部分にぐるりとたくさん松明を立てれば、これはまさに火の車輪のようにみえるはず。もちろん山頂にある建物(どんなものだったかはいまだ不明)をライトアップする効果もあるでしょう。

この城を見て小口城(おぐちじょう・大口町)の敵はかなわんとばかり逃げ出したそうですが、夜になると松明によって3段の石垣が燃えるように明るく照らされるという、当時としたらものすごい光景でしょう。これを見れば敵の犬山勢が逃げ出したくなるのもわかるというものです。

以前、このあたりの石がやや赤っぽいチャートだったので、それが石垣に使われた場合、遠目には赤い色に見えるから、火車輪城といわれたのだろうと推測しましたが、どうやらそうではないと思うようになりました。

小牧山城と小牧の城下町は、30歳の信長による独創的な尾張の首都建築計画だったと思うのですが、こういう仕掛けでより象徴的に強力な権力を誇示する城作りをしたのではと考えてみました。まさに見せるための城です。のちに安土城ではライトアップが行われていますが、すでに小牧山城でやっていたと考えると、さらに小牧山城の革新性が際立つと思います。

ちなみに小牧山城山頂にある小牧市歴史館(城風の建物)では新しい発掘調査の報告「織田信長が築いた小牧山城の石垣・其の2」という企画展が11月16日まで開催中です。

また10月15日の午前10時から発掘調査現場の一般公開も行われます。さらに8回連続の歴史講座「織田信長をめぐる人々Ⅱ」も幾つかの講座でまだ空きがあります。今や東海地区にとっては宝物になりつつある小牧山城へぜひお出かけください。