2015年8月23日

1563年(永禄6年)数えで30歳となった記念? に小牧山城を作った信長。このころ事実上「尾張の覇者」となっていた信長ですが、そうなると全国の動向と無縁ではいられません。1560年(永禄3年)の桶狭間の戦いのあたりからの周辺情勢をまず整理してみましょう。

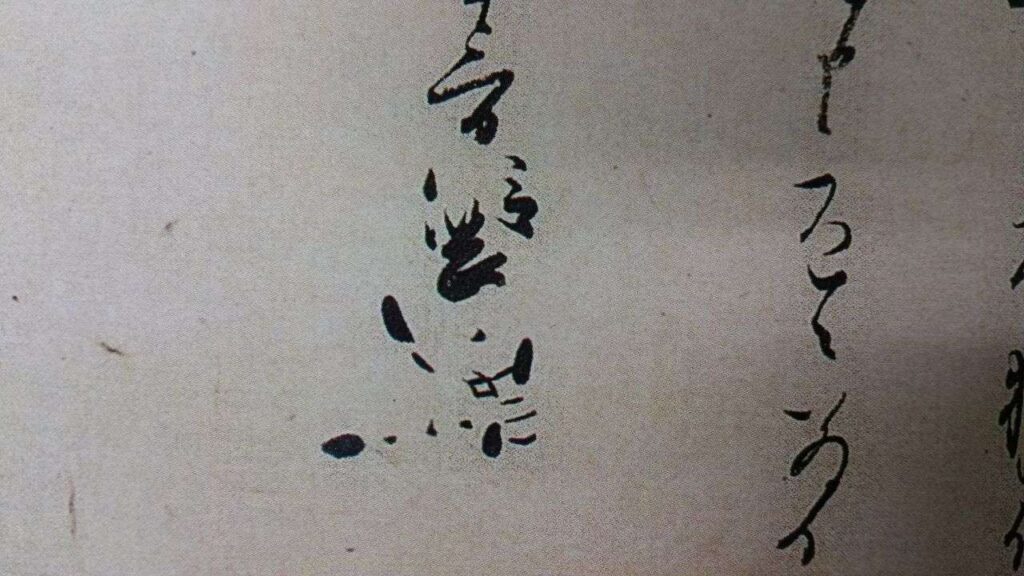

まず信長本人ですが、桶狭間合戦前年の永禄2年2月に上洛して、将軍足利義輝と会っています(※現在の研究では、会見できたかは不明。おそらく会えてはいない)。普通に考えれば、尾張制覇の報告と将軍を補佐する意思を示してきたはずです。それが翌3年桶狭間で駿河・遠江・三河を領有する今川義元を討ち取ることにつながっているのではないでしょうか。また4年になると美濃の斎藤義龍が死んだので、本格的に美濃を攻めますが、攻めあぐねています。

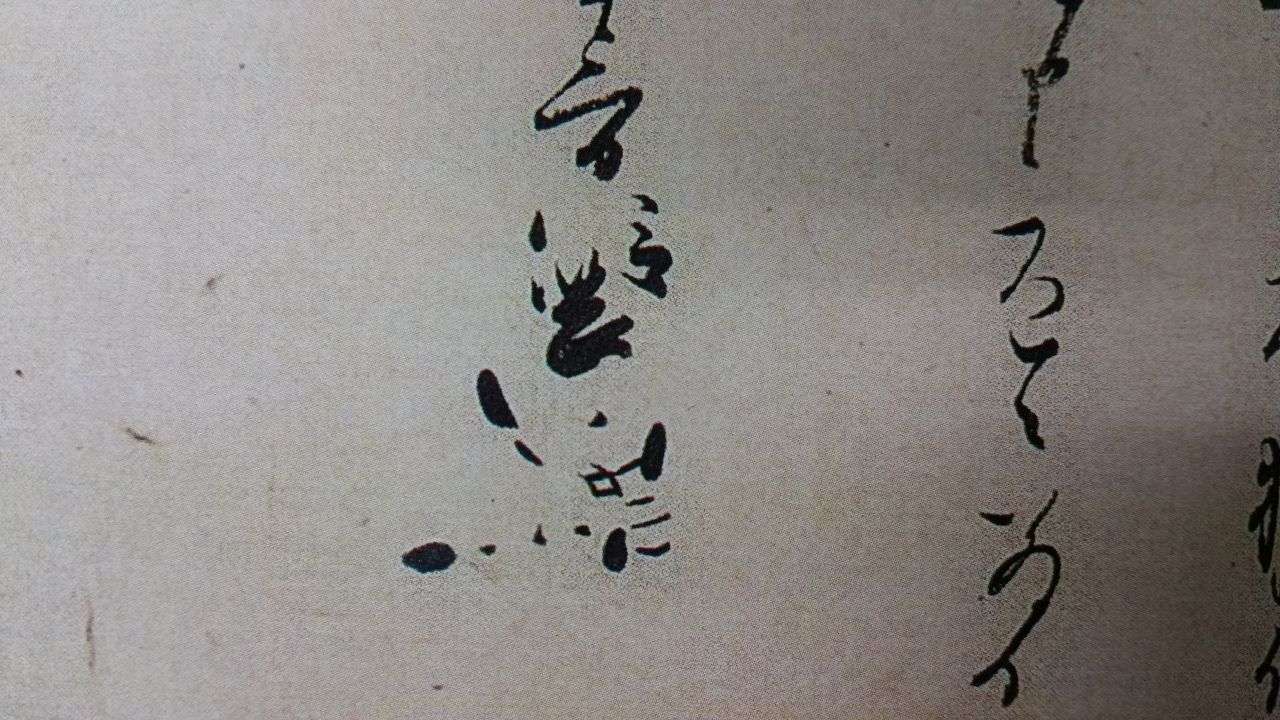

信長の義理父斎藤道三を殺した美濃・斎藤義龍は、永禄2年に将軍取り巻きの相伴衆に列し、一色左京大夫義龍という名門の姓を名乗るようになります。これは父道三を殺し、自身が美濃の守護土岐頼芸(一色の一族)に連なる血統だとしていたことによるようです。

そして永禄3年12月には南近江の六角氏と組んで北近江の浅井領に侵攻しています。当時、将軍に近いのは信長より義龍でした。しかし彼は翌4年5月に病で急死してしまいます。そこで美濃衆は幼い龍興を旗頭に、結束して信長に対抗します。

越後の上杉景虎は、信長のすぐあと、永禄2年5月に上洛して将軍義輝と会っています。3年5月に桶狭間で今川義元が討たれるとすぐさま出陣して、8月には関東へ侵攻、翌4年2月に北条氏の小田原城まで軍を進めます。また3月になると関東管領職を相続しています。東から北条・今川に圧力をかけているゆえ、信長とは友好関係にありました。

桶狭間ののち、三河の小大名に復帰した松平元康(徳川家康)は、甲相駿三国同盟の今川義元が討たれ、北条が上杉に攻められていることから、永禄4年になると将軍義輝に馬を贈り、今川領へ侵攻を開始します。信長と同盟し、信長は西へ、家康は東へ向かったのです。

信長としては甲斐・信濃の武田及び北近江の浅井とは美濃との対立上、友好的な関係にしておきたい、また今川との対立上、越後の上杉とも友好関係にしておきたいということになります。事実、永禄7年になると信長の息子の一人を上杉へ養子に出すところまで話が進んだほどでした(実現せず)。

つまりこの頃になると、対外的な軍事行動は全国の情勢と密接に関連していることがわかります。そのキーは将軍義輝でしたが、永禄8年5月19日に暗殺されてしまいました。これを信長は残念と思ったか、あるいはチャンスと思ったか…。

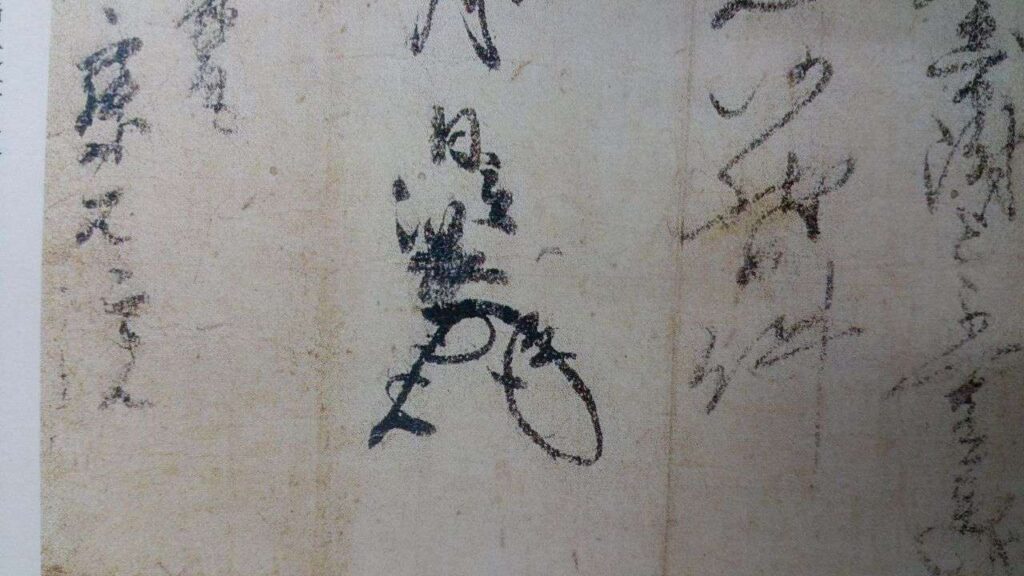

そして1564年(永禄7年)の竹中重治による稲葉山城占拠解除の半年後、1565年(永禄8年)2月に囲んでいた犬山城を落城させました。信清は武田信玄の元へ落ちていったのでした。

やがて将軍義輝が死んで2ヶ月の永禄8年7月10日になると、中濃・加治田城の佐藤忠能が信長に内通してきます。信長はここから怒涛の中濃侵攻を始め、まずは木曽川対岸の鵜沼城(宇留間城)などを落としていきます。そのあたりはまた次回に。

それにしてもこの頃は一色(斉藤)、上杉、武田、今川など有力者は皆、名門と呼ばれる家ばかりでした。その点信長の織田家は、又代(守護→守護代→又代という順位)に過ぎず、かなりコンプレックスだったのでは。というより、それゆえ自分が全ての上に立ってやるという気概につながったのではないか、などと想像してしまいます。