2016年11月25日

信長が稲葉山城(後の岐阜城)を攻略したのは1567年のことです。いよいよ来年は450周年になり、岐阜市ではいろいろと企画が考えられています。

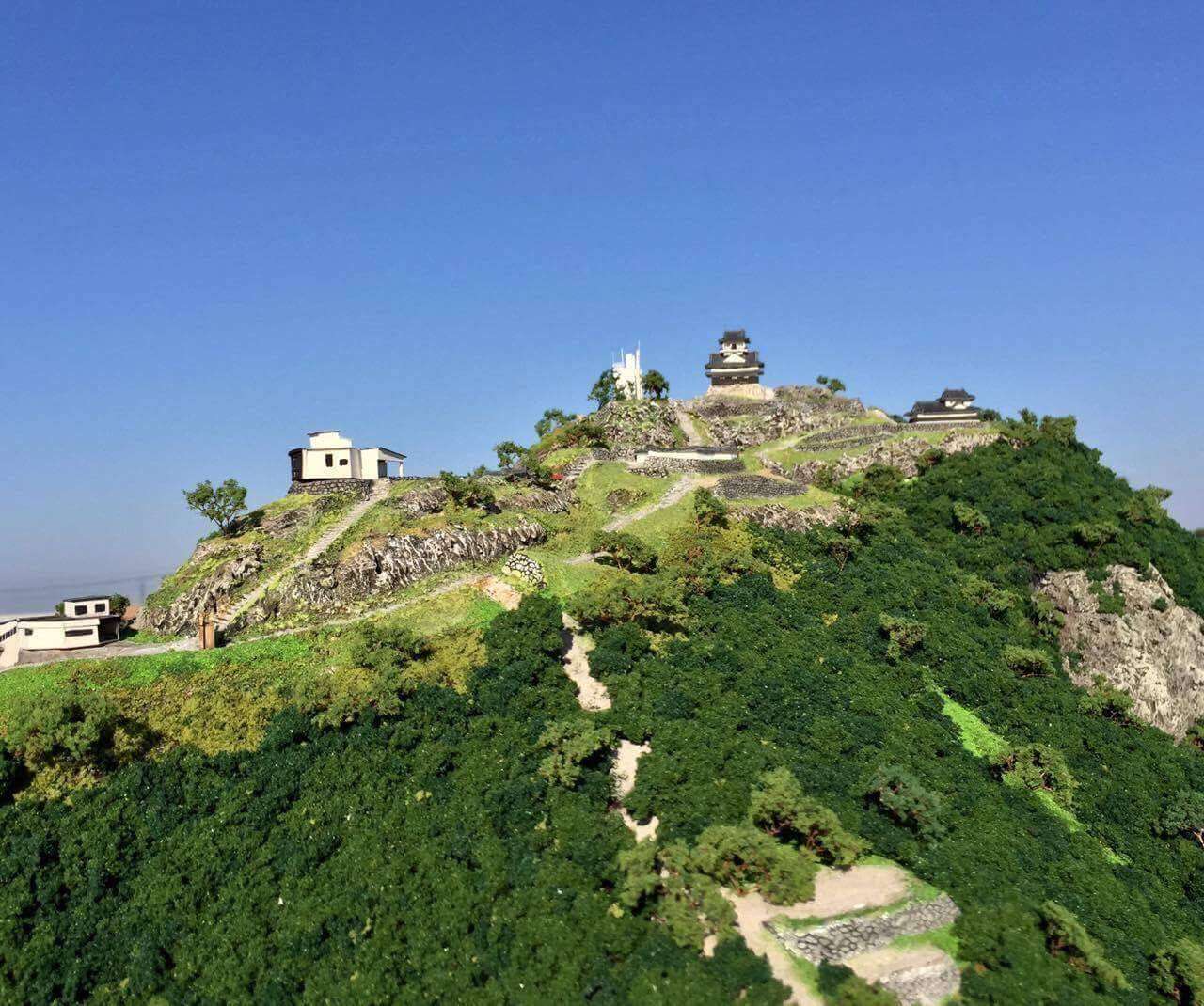

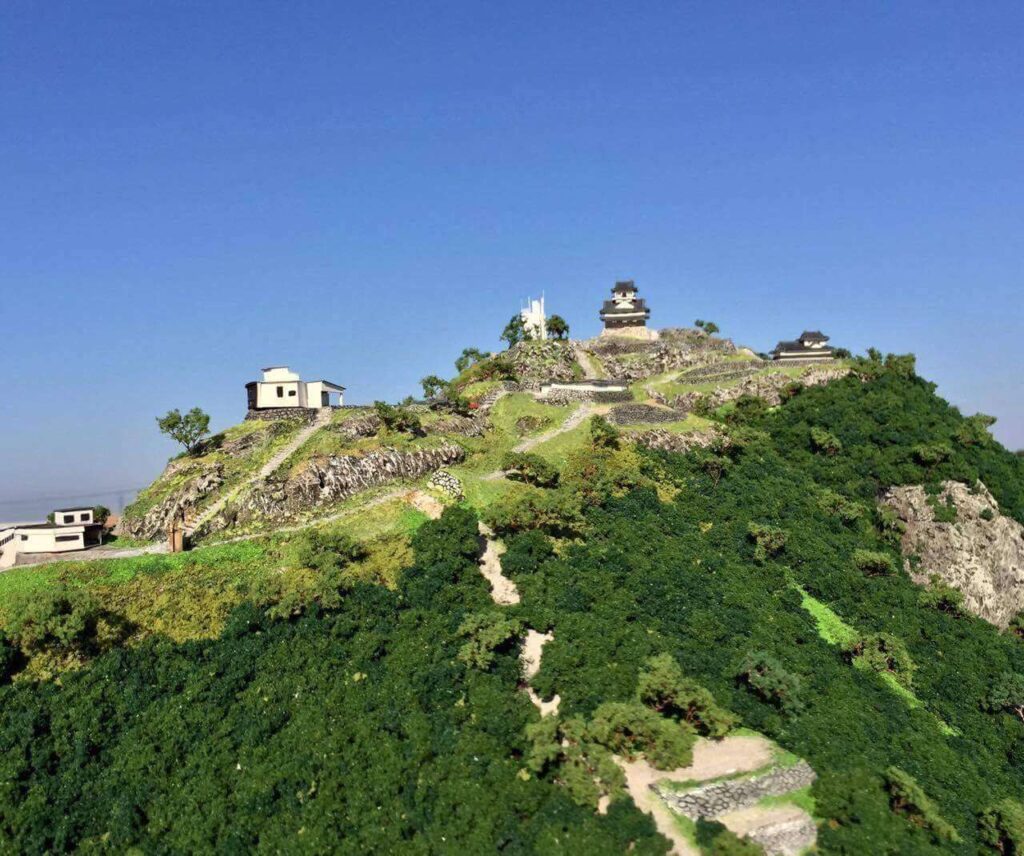

そんな中、以前も紹介した岐阜城を中心として岐阜の観光を考える市民グループ「岐阜お城研究会」は独自にクラウドファンディングで80万円ほどの資金を集め、山頂の埋もれている石垣を再現した1/500の岐阜城模型を作成しました。縦横80センチという精巧なものです。

12月に横浜で開かれるお城EXPO2016に出展したあと、岐阜公園の金華山ロープウェイ山麓駅で展示して、石垣復元を訴えることにしているそうです。お役所仕事ではない450周年の動きを、岐阜へ行った折にはぜひご覧ください。

さて話を戻します。犬山の織田信清を倒し、ついに完全に尾張を統一して強大な支配力(資金力と武力)を得た信長には、尾張が京に比較的近いこともあって、美濃攻めなどより畿内の情勢の方が大きなテーマとなっていました。そこでのちに信長とともに上洛することになる足利義昭の動きを見てみます。

15代将軍となる足利義昭は12代義晴の次男で13代義輝の弟。1537年(天文6年)の生まれですから信長より3歳年下です。1565年(永禄8年)5月19日に兄の将軍義輝が三好三人衆によって暗殺されます。この時、奈良の興福寺一乗院に入っていた僧籍の義昭(この頃の名は覚慶)は、松永秀久によって興福寺で幽閉されました。

義昭は将軍を目指す意志があったようです。そこで7月28日に興福寺を脱出し、甲賀の和田惟政の元へ移動。そこから諸大名へ上洛支援要請を出します。信長はちょうどそのころ、堂洞合戦などを経て、美濃金山城など中濃地方の攻略を成功させています。

11月になると義昭は京に近い近江の矢島(守山市)へ移動。上洛を目指します。12月5日には上洛のお供をすると義昭へ信長から書状が届きました。年が明けると信長が義昭と共に上洛することが、近江界隈の国人達に知られていたことのわかる文書もみつかっています。

つまりこの時点で信長にとっては、もはや美濃攻めなど、ひとまずどうでも良くなったように見えます。これまで紹介してきたように小牧山城という画期的な城と城下町を持ち、農業、商業、工業で潤沢な資金を生む尾張の地とすでに占拠した美濃の一部があれば、特に稲葉山城など必要ないということでしょう。

関東方面を任せている同盟者の徳川家康も、この頃には吉田城(豊橋市)を落としてほぼ三河全域を手に入れており、信長より半月ほど早く上洛供奉を和田惟政に伝えているほどです。

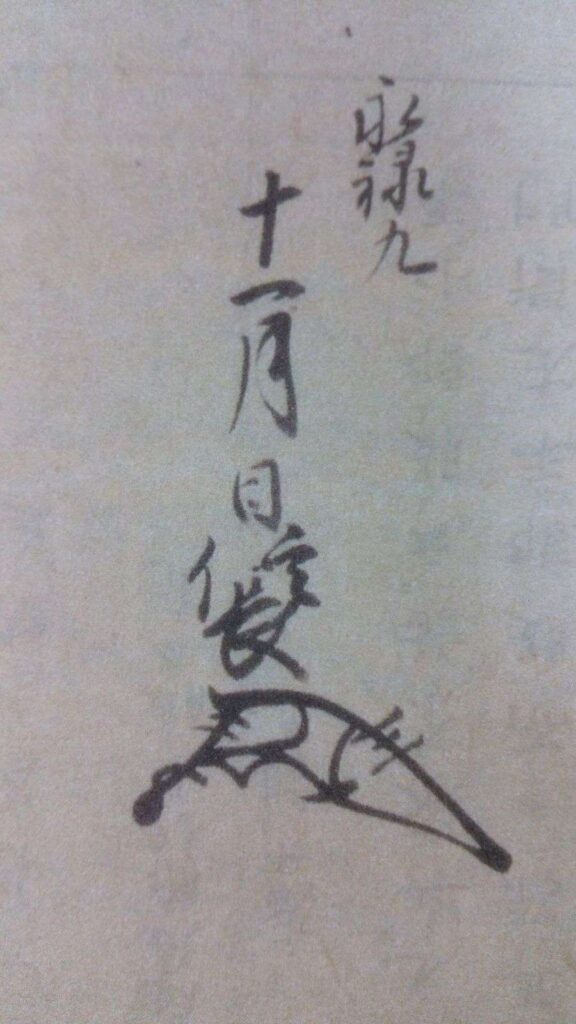

尾張兵、三河兵がいれば戦力的にも十分。9月に有名な麟の字の花押を使い始めたのも、上洛して天下(畿内)を布武するつもりだったからでしょう。麒麟は世の中がよく収まっている時に現れる動物ということですから。