2022年12月6日

いよいよ私の新刊『若き信長の知られざる半生』が12月20日に発売と相成りました。発行は株式会社ぴあです。税込み1650円。これまでこの連載で書いてきたものから最新の研究成果までを取り込んで、生まれてから桶狭間の戦いまでの信長を、26年間、各年ごとに紹介しています。むろん幼い頃は父信秀の話が中心となりますが。そして最後は、この連載でも書いてきた「新設!桶狭間の戦い」です。追い込まれていた義元が大高城の後詰に来た、という見立てが成り立つ理由は、信長の前半生を読んでもらえばわかるという作りとなっています。ぜひ、書店で、またネットでお求めください。

さて、『若き信長の知られざる半生』でも少し書いていますが、今回はあまり知られていない(と言うか私が考えている)信長の三男とされる信孝の出生に関して、書いておきたいと思います。織田信孝は1558(永禄元)年の生まれで、母は坂氏の女とされています。この頃、信長の正妻は生駒の方ですから、側室の子ということになります。1568年2月にはわずか10歳で北伊勢神戸氏(神戸城は現在の鈴鹿市にあります)の養子に出されています。これは信長が北伊勢に侵攻したことによりますが、その理由に関していろいろと思う事があるわけです。

まず信孝が生まれた頃から信長にとっては、上洛が重要なテーマとなっていました。そして、信孝を神戸氏に入れた1568年の9月には足利義昭を奉じてついに上洛を果たしています。前年の1567年8月、あるいは9月に斎藤龍興を追放して、その結果、翌年に西美濃を通過できることになったため、関ケ原を越えての上洛となりましたが、67年の稲葉山城(岐阜城)入城と同時期には、信長は北伊勢(三重県亀山市以北)へも侵攻しています。これは領土的野心のためと思われていますが、実は上洛路の確保のためだったのではないでしょうか。

尾張から上洛するためには関ケ原を通るか、あるいは鈴鹿山脈を越えなければなりません。今でも、京都へは関ケ原を通る名神高速道路で行くか、鈴鹿山脈を越える新名神(あるいは国道1号線)で行くかの選択となります。つまり信長の美濃攻めは、名神ルートを確保するためであり、北伊勢攻めは新名神ルートを確保するためでしょう。一般には領土拡大のためと思われていますが、豊かな尾張を治める信長には領土的野心はなかったと考えます。ただただ通路の確保が目的でした。

鈴鹿山脈を越える道は、当時いくつもありました。信長は桶狭間合戦の前年である1559年の2月に初めての上洛を果たしています。行きはどこを通ったか不明ですが、帰り道は、近江から桑名へと標高940mの鈴鹿山脈八風峠を通る「八風越え」でした。ところが、行きの道に関しては『信長公記』に書かれておらず、よくわからないのです。そこでこれを推測してみました。

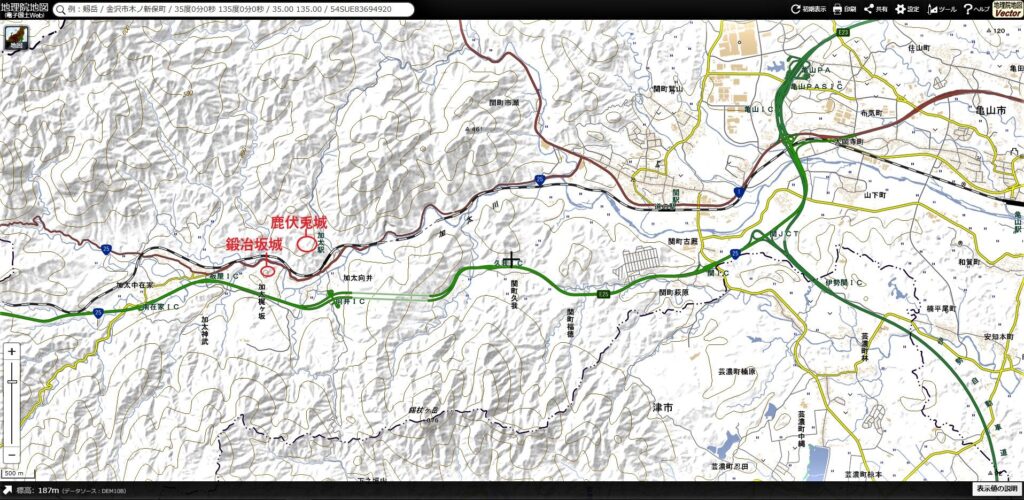

このときの上洛は、信長にとって人生初めての他国歴訪の旅で、着飾った供の衆や小荷駄隊など、一行はおそらく数百人規模だったと思われます。『信長公記』によると、信長は、京都、奈良、堺を見物し、京都では将軍義輝との面会の機会を待っていたようですから、堺や奈良は京都に入る前に行ったのでしょうね。特に堺は、日本最大級の貿易港を見学するとともに武器調達という目的が大きかったと思われます。そうなると、尾張から堺へ行く最良の道はと言えば、今なら名阪国道、江戸時代なら名阪国道に並走する大和街道でしょう。大和街道は東海道を鈴鹿峠の手前の関(三重県亀山市)で折れて、加太(同)を通り、伊賀上野から奈良方面へ進みます。信長の時代に大和街道がどこを通っていたかは実は定かでないのですが、少なくとも江戸時代に類似するルートがあったようです。

さて、ここであまり知られていない地名の加太(鹿伏兎とも書く・読みはかぶと・三重県亀山市)が出てきました。現在は亀山市の西の外れに位置します。ここは標高500~800mクラスの山々に囲まれた小さな盆地で、伊賀上野方面へ行くには鈴鹿から関へ、そして加太から一つ山を越えて進みます(名阪国道には加太トンネルがあります)。つまり尾張から奈良・堺方面へ行くための要衝の地と言えます。江戸時代は宿場もありました。

信長の時代、ここには平氏の国衆がいました。平清盛の孫の資盛という人が関へ流罪になり、その子孫が関や周辺に住みつきましたが、加太に住んだ子孫は鹿伏兎氏を名乗り、城を造りました。1542年には鹿伏兎定長が将軍足利義晴に白鷹を献上したことから鹿伏兎城は白鷹城と言われるようになったとされます。そして1544年には定長の弟、定住が加太の鍛冶ヶ坂に鍛冶ヶ坂城を築き、坂氏を名乗り始めたとされます。長くなりましたが、やっとここで坂氏が登場しました。この坂氏の娘が信長の側室で信孝を生んだ女性です。信孝は1558年に生まれていますから、1557年までには信長の側室となっていたことになります。となると、この人は坂定住の子かもしれません。

では信長は、桶狭間の戦いの3年前になぜこんな遠いところの人を側室にしたのでしょうか。理由として考えられるのはただ一つ、加太に縁を作り、上洛路を確保したかったからではないでしょうか。1557年には美濃斎藤義龍と交戦状態でしたから、関ケ原からは上洛できず、と言って大人数で鈴鹿の山越えは大変、堺へも行きたいということで、このルートでの上洛を考えたのではないかと推測します(雪も比較的少ないようです)。

当時、熱田の神職関係者に岡本良勝という人物がおり、この人の姪が坂氏の女で、信長の側室になったと江戸時代初期に書かれた『勢州軍記』という本が書いています。1557年ごろ、上洛ルートを思案していた信長は、熱田の岡本良勝から坂氏の女の話を聞き、鹿伏兎氏との関係を持つために側室にしたのでしょう。そして、上洛ルートを確保した。坂氏から生まれた信孝が、のちに北伊勢神戸へ養子に入ったのも、信孝にそういう北伊勢のルーツがあったから比較的スムーズだったのではと思います。ちなみに岡本良勝は信孝の側近となり、神戸へは傅役(もりやく)として同行し、出世していきます。後に信孝が秀吉と対立したときには、人質だった母の坂氏は磔にされましたが、岡本良勝はちゃっかり秀吉側についています。ただ、亀山城主だった関ケ原合戦時には西軍につき、敗者となって切腹させられました。天道恐るべし、です。

こうした話も『勢州軍記』くらいしか資料がないため、推測の域を出ないのは残念ですが、当時の状況証拠を積み重ねてみると十分ありえる、いやほぼ間違いないのではと思えてきます。鹿伏兎氏、坂氏に金を渡して、近隣の国衆に話をつけてもらい、奈良までの通路を確保したのでしょう。8年後の1567年は将軍を奉じての大軍勢ですから、金ではなく軍事力で北伊勢へ押し入ったと思われます。ということで「不明だった信長の1559年の上洛往路は、関から加太を通って堺へのルート。信孝の母親は加太との関係づくりのために側室とされた」という新説となります。拙著『若き信長の知られざる半生』にはこうした新説がいろいろ載ってますので、ぜひお求めいただけますようよろしくお願いします。