2020年12月25日

「お城EXPO2020」が19日、20日に横浜のパシフィコ横浜で開かれました。今年で5回目のイベントですが、全国からたくさんの「お城好き」が集まったようです。今回は行きませんでしたが、実は行くといつもちょっと疎外感を感じることが。というのも私は、特にお城好きではないからです。近世城郭や中世の山城は、その時代の為政者の拠点ですから、規模や存在意義を云々することは嫌いではないものの、建物そのものや縄張りなどにはさほど興味がありません。お城好きが萌える戦闘能力とか、美しさ、カッコよさというものにはまったく惹かれないのです。特に信長が死んでから後の近世城郭に関しては、興味の範疇ではありません。このブログでも名古屋城天守の木造再建問題に関してたくさん書いてきましたが、名古屋城大好きというわけではないので、そこは誤解なきよう。とはいえこの問題に興味がある人は多いようで、前回記事もずいぶん読まれていますから、今回、もう少しこの話題を書いておきます。

寸分たがわぬ名古屋城天守木造復元には許可を出しません」と読みとれる文書が文化庁からすでに出ています(2020年11月17日公開)https://nobunaga.blog/?p=755

先日、雪が降る前に石川県金沢市の金沢城に行って「鼠多門」という最新の木造復元建造物を見てきました。現在の木造復元がどんなものなのか、金沢城の例から名古屋城問題を考えてみたいと思ってのことです。その前に文化庁が歴史的建造物の再現に関して「復元」と「復元的整備」いう二つの言葉を使い分けているのでそれをまず紹介しておきたいと思います。

文化庁によると「復元」とは「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準に基づき、規模・構造・形式を忠実に再現すること」とされています。また「復元的整備」とは「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準に基づき 利活用のため外観は忠実に、内部意匠・構造を一部変更して再現すること」とされています。

昔のまま、寸分たがわぬ物を作ることが「復元」で、外観を寸分たがわぬものとしても、内部は利活用、つまり見学させたりするために、デザインや構造を一部変更して再現することは「復元的整備」とします。この二つの言葉の使い分けは重要で、現在名古屋市が目指している寸分たがわぬ木造復元は「復元」であり、それがもし耐震・耐火・避難階段やエレベータをつけたハイブリッド構造のものであれば、文化庁がいうところの「復元的整備」ということになります。

とはいえ「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」の配慮事項に「防災上の安全性を確保すること」という文言があり、そうなると「復元」つまり江戸時代同様の寸分たがわぬ木造復元は燃えやすく耐震性能も弱いため、事実上作れないというようにも読めますが、どうでしょう。

そこで今年の7月に完成したばかりの金沢城鼠多門を見学してきました。鼠多門は明治17年(1884)に焼失した門で、136年ぶりの再建です。大扉の上に櫓が作られる櫓門形式といい、一見するとまるで城のような巨大建造物となっています。また門につながる鼠多門橋も往時の姿に再建されました。

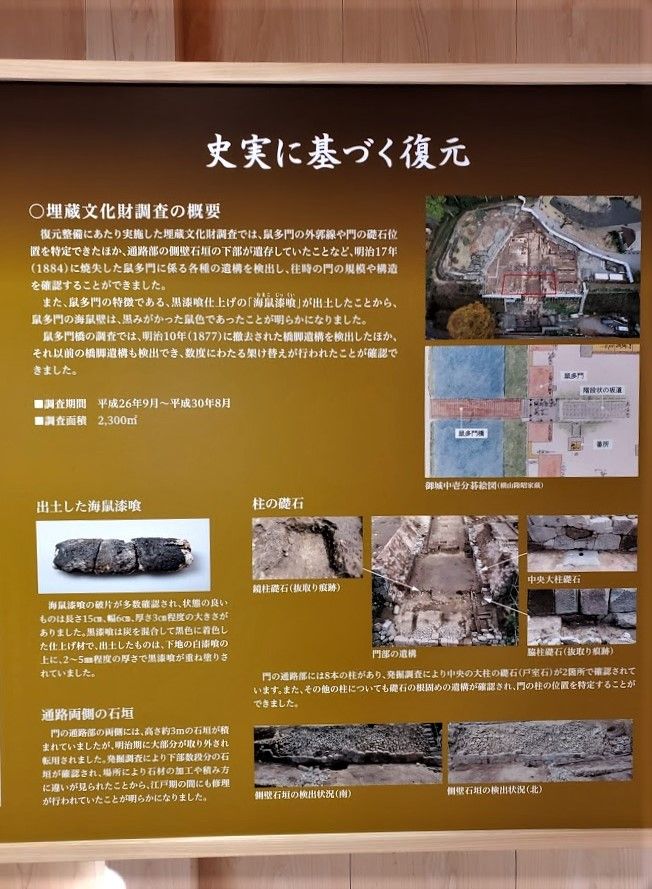

鼠多門は石垣の上に建つ二階建ての木造建造物で、門の部分は建物の地下となります。2014年から絵図や文献、そして石垣など埋蔵文化財が調査され、「鼠多門は史実に沿った木造による復元、鼠多門橋は現代の安全基準を満たす構造としながら、鋼材を木材で覆う仕上げで整備」されています。つまり鼠多門は史実にだいたい忠実につくられた木造復元で、鼠多門橋は鉄骨造りですが、外見だけは復元ということのようです。ということは文化庁の用語でいえばこれは「復元的整備」ということになるのでしょう。

ガッチリとした鼠多門橋を渡って、積み直された新しい石垣を眺め、門をくぐると頭上には見事な木組みが見えます。右へ折れて石段を上ると入り口です。石段には車椅子の昇降機がついています。靴を脱いで上がると、二階へ続くなだらかな階段とやはり車椅子の昇降機があります。これらは見学者向けに新たに追加して作られたもので、ここは史実に忠実ではありません。史実どおりの急階段は奥にありましたたが、使用禁止でした。とはいえ天井の太い柱が素晴らしく、むき出しのその構造には圧倒されました。この規模なら消防法上問題ないということでスプリンクラーはついていませんでした。

石川県土木部公園緑地課に問い合わせると、「現行の建築基準法に適合する構造計算を行い、床に構造用合板を用いたり、制振ダンパーを設置するなど、必要な耐震補強をしています」とのことで、いわゆる木造ハイブリッド構造なのでしょう。またバリアフリー面でも「車椅子に対応するため、階段昇降機を設置しています。また、階段の整備にあたっては、利用しやすい緩勾配の階段と、往時の形状を復元した急勾配の階段の両方を整備し、往時の階段との違いがわかるように配慮しています」とのこと。なるほどこれが現代の木造復元かと納得。文化庁のいう「何もないところに歴史的建造物を復元することは国民がその価値を享受できる。近世城郭は文化資源であり、再現によって地域づくりができ、誇り・観光につながる」を実現したものなのでしょう。また「文化庁の復元基準に準拠して、計画、設計し、文化庁と協議を行い、史跡の現状変更の許可を受けています」とのことで、金沢城と文化庁との関係は良好のようです。そういえば名古屋城石垣部会の座長は金沢城調査研究所名誉所長の北垣聰一郎氏ですね。

次に金沢城を象徴する菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門二の門へ行ってみました。ニの丸から三の丸の間に建つ横に長い建物で延べ床面積1894.23㎡もあり、その大きさは、一見では城に見えます。ちなみに金沢城の天守は慶長7年(1602)に焼失しており、それ以来再建されておらず、さすがにこれを再建しようという動きはないようです。高さ11.7mの石垣の上に建つ3層3階の菱櫓と橋爪門続櫓を、2層2階の五十間長屋でつないでおり、平成13年に復元が完了しています。金沢城のホームページには「復元にあたっては、伝統的な木造軸組工法に加え、階段昇降機やエレベーターなどを設置し、二階まではバリアフリーとなっています。建物そのものが展示物で、内部の建物構造がわかる工夫やコンピューターグラフィックス映像、各種の模型、発掘調査出土品、音声ガイドなどを備えた展示施設となっています」とあります。

つまりこの巨大な木造建築も「復元」ではなく「復元的整備」でしょう。それでもやはり現物を見ると、なかなか立派で感動的でした。正直に言えば「これはいいなあ」と思いました。なるほど、もし名古屋城もこんなふうになったら素晴らしいだろうなあと、素直に思えました。よく見ればスプリンクラーがあらゆるところにあり、煙を導くガラス板も設置され。鼠多門同様に復元階段は登れず、昇降機のついた緩やかな階段が別に付け加えられていました。そして菱櫓には完全なエレベータもありました。しかしそういう物があっても、全体の素晴らしさに圧倒されてさほど気にはならなかったのは、私が城マニアではなく一般の人に近い感覚だからなのかもしれません。完成からすでに20年近い年月が過ぎていますが、新幹線も開通した金沢にとっては今も重要な観光資源となっており、「復元的整備」は大成功なのでしょう。特に歴史好きでもない知人も「金沢城は良かった」と言っていました。

文化庁の文書にあるように「再現された歴史的建造物は文化財保護法上、直ちに文化財となるのではなく、価値を伝えるための手段としての複製品(レプリカ)」なのですが、今回、自分が観光客となってみて、確かにその価値が伝わっているのではないかと思えました。ハイブリッド構造なんてダメだと思ってきましたが、これはこれでいいのではと思えてきました。最近、和歌山城や広島城でも木造復元の話がでていますが、和歌山城のニュース報道の中で、名古屋城石垣部会の構成員でもある千田嘉博氏は「数百年前に武将たちが見ていた天守の外観だけじゃなくて内部の様子も歴史体験できるわけですから、どっちが優れているかといえば、木造で内部も復元したもののほうが、文化財の復元としてはより精度が高い。」と言っていました。歴史学者に木造再建を望む人が多いのはこういうことなのでしょう。そしてそれは「復元的整備」による耐震耐火のハイブリッド木造でかまわないということなのでしょう。

史実に忠実なものを作ればそれは「復元」であり、観光客は入れないので、価値を伝えるための手段にはならない。つまりは安全に観光客が入れる耐震・耐火・バリアフリーの「復元的整備」で木造天守を作るしかないということです(名古屋城も最初に竹中工務店が出したプランはそれでした)。ただしそれは本物ではなくあくまで「レプリカ」です。河村名古屋市長は「レプリカ」ではなく「本物」が作りたいとしていますが、それは矛盾しています。この部分を市長はどう考えているのでしょうか。12月21日の定例記者会見では「お城も、これは名古屋千年の計ですので、1000年先まで、ぜひ木造天守を、日本のために、世界のためにも残したいということで。課題というか、文化庁からは、議会でも答弁しましたように、前へ進めましょうと。ただ、専門家、学者、専門委員の皆さんとは仲良う、仲良うじゃないけど話をちゃんとまとめて進んでくださいねと。(中略)ですから、私らからすると、当時はそうだったか分からんけど、そんなアクセサリーじゃなくて、名古屋のアイデンティティーの一番根幹をなすそのものだと、それは。人間で言うと心臓か脳か知りませんけど、そのようなもんだという認識ですから。だけど、一応、着実なステップで進んでいる」と述べていますが、文化庁が「復元」を認めることはないと思うのですが。

万が一、市長が方向転換して「復元的整備」で「レプリカ」を作ると言い出したら、このご時世で建築に500億円もかけるのか、ということが次の問題となるでしょう。500億円を借金して観光収入で50年かけて返済するなどという名古屋市が考えた資金・事業計画は、これまでも無茶・無理と指摘してきましたが、現在の新型コロナの状況をみると、観光が復活するのには相当な時間がかかりそうで、巨額の借金は将来に遺恨を残すことになるでしょう。金沢城で「レプリカ」を作るのもいいかも、と思いはしましたが、無茶な借金をするなら止めるべきだと思います。

何よりもうひとつ、第二次大戦後に市民の寄付が集まって作られた現在のコンクリート天守の歴史的・文化的な価値をどう評価するのか、という問題は解決していません。昭和8年に作られた名古屋市役所本庁舎は価値があって、昭和34年に作られた、当時の市民の思いがこもった名古屋城は価値がないのでしょうか。いや文化庁はその価値をすでに認めているのですが、それを取り壊してしまっていいのでしょうか。10月には天守台モルタル落下やら石垣石材片落下やらの報告が遅れて、また文化庁に不快感を与えているのですが。国の言いなりになれとはいいませんが、金沢城のようにうまくやる必要があるのでは。

さらにいえば、金沢城は城域が見事に整備されていましたが、名古屋城は城域全体をどう整備していくのかがはっきりしていないのも問題でしょう。市長の指示書にあるように城域全体の整備をする計画を完成させ、その中できちんと天守復元までやれるのかを再検討するべきでしょう。きちんとした計画を公開し、問題点をはっきりさせ、それを市民が納得できるかをもう一度問うべきでしょう。幸い文化庁が許可を出していないので現行天守はまだ取り壊されていません。天守はまだあるのですから、大阪城のように耐震補強し、石垣を直し、庭園を直し、櫓や塀、門を復元し、本丸御殿もあるのだから、コンクリート天守を中心に城域全体を往時のようにもっと整備すれば素晴らしい場所になるでしょう。それには500億円もかからないはず。

また金沢城の場合、菱櫓・五十間長屋だけは320円の入場料が必要でしたが城域に入るのは「無料」でした(鼠多門も無料)。名古屋城も城域に入るのは無料にして(現在は500円)、観光客だけでなく、市民が、また名古屋近郊の住人が気軽に行ける場所にすることが必要なのでは。それでこそ、歴史遺産の価値を市民が享受でき、「近世城郭は文化資源であり、再現で地域づくりができ、誇り・観光につながる」ということになるのではないかと思うのですが。市長選での木造再建アピールのためか、3月中旬から金鯱を天守から下ろして栄と名古屋城で地上展示ようですが、それよりコンクリート製の名古屋城そのものを市民に久しぶりに眺めてもらう必要があると思います。金鯱のないコンクリート天守を見られる機会はめったにありませんから、子供の頃に行ったきりという人が圧倒的に多いと思いますので、皆さんもぜひこの機会に名古屋城へお出かけください。