2020年11月17日

すでに中日新聞でも報道されたとおり11月5日に「名古屋城差し止め訴訟 名古屋地裁、住民団体側の訴えを退ける」という判決が出ました。

名古屋城差し止め訴訟 名古屋地裁、住民団体側の訴えを退ける:中日新聞Web

市民団体「名古屋城天守の有形文化財登録を求める会」が名古屋城木造復元事業の差止を求めた裁判で、名古屋地裁により訴えが退けられたのです。地裁は「基本設計はできている、契約は有効で事業を継続する」との名古屋市側の主張を認め、判決文には「コンクリート天守の耐震改修よりも、木造なら真実性の高い復元が可能、本質的価値の理解をさらに促進させることができ、文化観光面における魅力が向上する」とまで書かれました。しかしそんな当たり前の話ではなくなってきているのは、この連載で何度も指摘してきたとおりです。裁判所も判決文を読む限り、ことの複雑さをあまり理解できていないように思いました。とはいえ、この判決でいよいよ木造再建が進むかというと、そうはいきません。

実は、国の特別史跡である名古屋城建て替えに関して許諾権をもつ文化庁から、今年、20年6月に、名古屋城を含めた全国13の史跡に所在するコンクリート天守老朽化対策の指針を示す「鉄筋コンクリート造り天守等の老朽化への対応について」という文書が出ています。その中で文化庁は、築50年以上の城型の建物に「往時の姿を伝える」とか「地域のシンボル」とかの一定の価値を認め、活用方策とバランスを取りながら老朽化に対してメンテナンスを行っていくことが望ましいとしました。つまり名古屋城はもちろんのこと、昔のものとはまったく異なっていたり、あるいは創作されたものであったりするコンクリート天守(例えば岐阜城や小牧山城)にまで価値を認めて、上手に保存するように、と言っているのです。

さらに「コンクリート天守は、木造か延命化のどちらが史跡等の本質的価値となるか検討し、今後木造による再現の可能性を模索して、様々な整備方策を執るだろう。コンクリート天守の役割も踏まえつつ、史跡の活用方策とバランスをとりながら、老朽化への対応を行う場合の在り方を提示する」「コンクリート天守の耐久年数が50年と言われているが、それは財務省令の減価償却のことで寿命ではない。適切な対策で相当年数長寿命化を実現できそうだ。そのために不断のモニタリングやきめ細かいメンテナンスを行うことが重要だ。耐震診断の際には、土台である石垣にどのような影響があるかについても把握することが望ましい。」「コンクリート天守は、史跡の価値の理解に関わるものだが、木造復元とは異なる。木造復元するなら“天守等復元の在り方について”に記載された手順を踏まえながら、史跡等の本質的価値の理解促進に繋げていくことが重要である」と書かれています。

地域のシンボルとして耐震補強によって残されることが決まっている

そこで昨年、19年8月に文化庁から出された“天守等復元の在り方について”という文書で木造復元に関して見ると「復元基準において、100%忠実に再現するということはあり得ないものの、技術的には忠実性を軸にその基準が定められている」「再現された歴史的建造物は文化財保護法上直ちに文化財として扱われるわけではなく、価値を伝えるための手段としての複製品(レプリカ)と捉えられる」と書かれています。

お役所の出す文書なので読み解きにくいのですが、これらをあわせて読むと「もし木造復元をするならいろいろ方法を模索しなさい、現存コンクリート天守にも価値があり、50年が寿命ではないのでうまく保存していきなさい、それでも建て替えるのであれば、100%忠実にはできないはずなので変更点をはっきりわかるようにしなさい、建て替えたものはレプリカで文化財ではないですよ」と書いてあるように思います。

つまり文化庁は「現代においての建て替えは100%昔のままにできるわけはない、現在の建物として必要な耐震・耐火・バリアフリー等を施すならこういうふうに改造していますとはっきり明記すること、そしてその天守は価値を伝える手段としてはいいがレプリカにすぎない、それが嫌ならそれなりに価値のあるコンクリート天守を耐震補強して残しなさい」と言っているのではないでしょうか。

文化庁が人を入れて火がついたら危険な天守、バリアフリーを実現していない天守を作ってもいいですよ、と言えるわけがありません。もしまったく昔のままに作ることを優先して、燃えやすくバリアフリーではない木造天守の建て替えに文化庁が許可を出したら、世の中の安全やバリアフリーを監督する上級官庁の国土交通省や総務省、消防庁などからクレームが入ることは間違いないでしょうから。

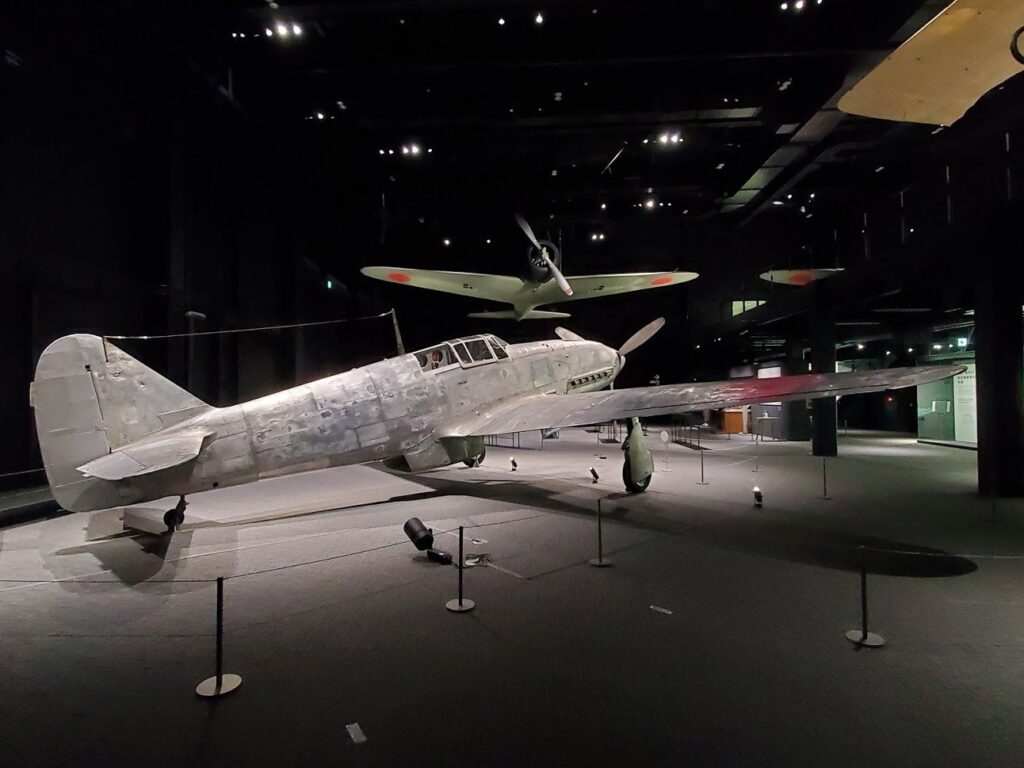

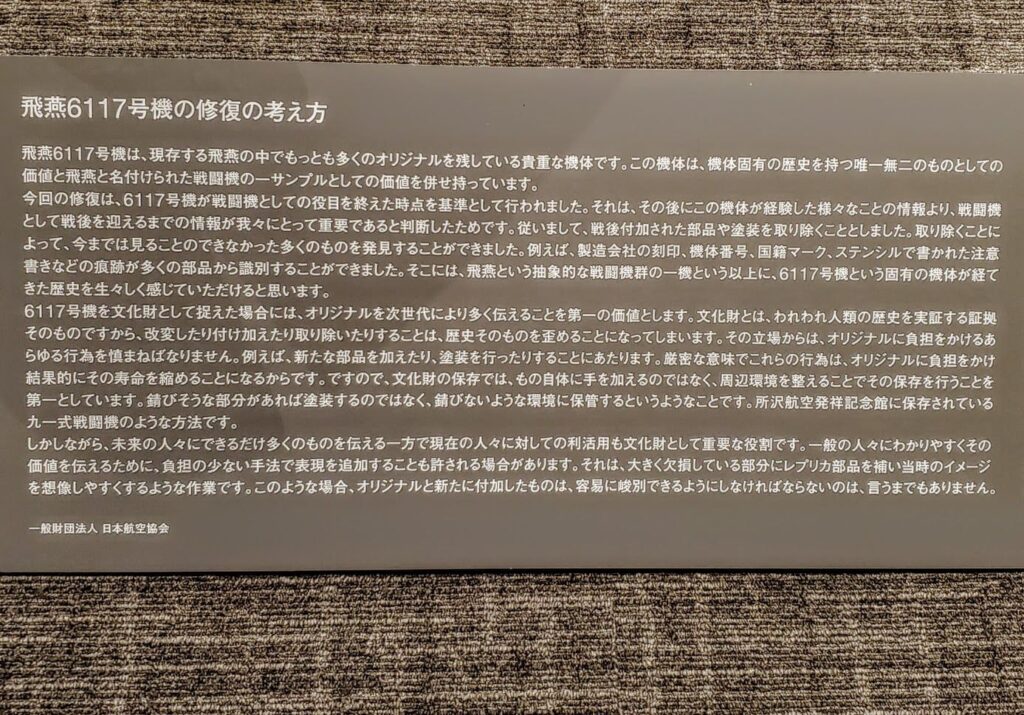

つまり河村市長はもちろん、私を含め多くの市民が望む「昔のままで寸分たがわぬ史実に忠実な再建」に文化庁が許可を出すことはありえない、ということでしょう。つまり文化庁が許可を出すのは、木造でも耐震耐火のハイブリッド構造でエレベータもあり、それらに関してきちんと説明をつけた木造天守しかない、ということになります。そしてそれはあくまでレプリカであり、やがて国宝になるような代物ではないということです。こうした文化財復元の指針はお城の話だけでなく、かかみがはら航空宇宙科学博物館に展示してあった戦時中の戦闘機飛燕の復元保存にも生きているようで、展示解説には「できるだけ昔のままに直して残しているが、こことここはこういうふうに改造している」と明記されていました。

そんなレプリカ天守を建てるのは河村市長と同様に私も大反対です。多くの人達が素朴に「昔のままの木造天守の再建」を夢見ています。もし鉄骨基礎で耐震耐火のハイブリッド構造で、エレベータがついた木造名古屋城ができたら、皆ががっかりすることは間違いありません。だから当初の竹中工務店のハイブリッド提案を市長は却下したのでしょう。レプリカでは全国のお城好きの人々も失望し、笑いものにすらなるかもしれません。

来年4月の市長選挙を控えている河村市長には、これまで通り「昔と寸分たがわぬ木造天守を建てる」を貫いてもらいたいものです。とはいえその結果、建替はますます困難になるという矛盾を市長はどう解決するのでしょうか。万一ハイブリッド天守を建てると言い出したら、河村人気にもさすがに陰りが出るかもしれません。であればもう木造復元はきっぱり諦めて、文化庁も価値を認めているコンクリート天守を耐震補強して残せばいいのではないでしょうか。レプリカに500億円もの借金をする必要はないと思います。コロナ禍で観光客も激減しており、借金を返す計算もすっかり狂っていますし。さて今後どうなっていくのか、しっかりと見守っていきたいと思います。

現在の天守は昔の柱の礎石を取り払って杭を打ち、その上に建てられたため、礎石は今、天守北側に並べられている。名古屋市は先日、その杭の上に鉄骨で土台を組む案を出したが、それはすでにハイブリッド構造といえるのでは