2020年5月9日

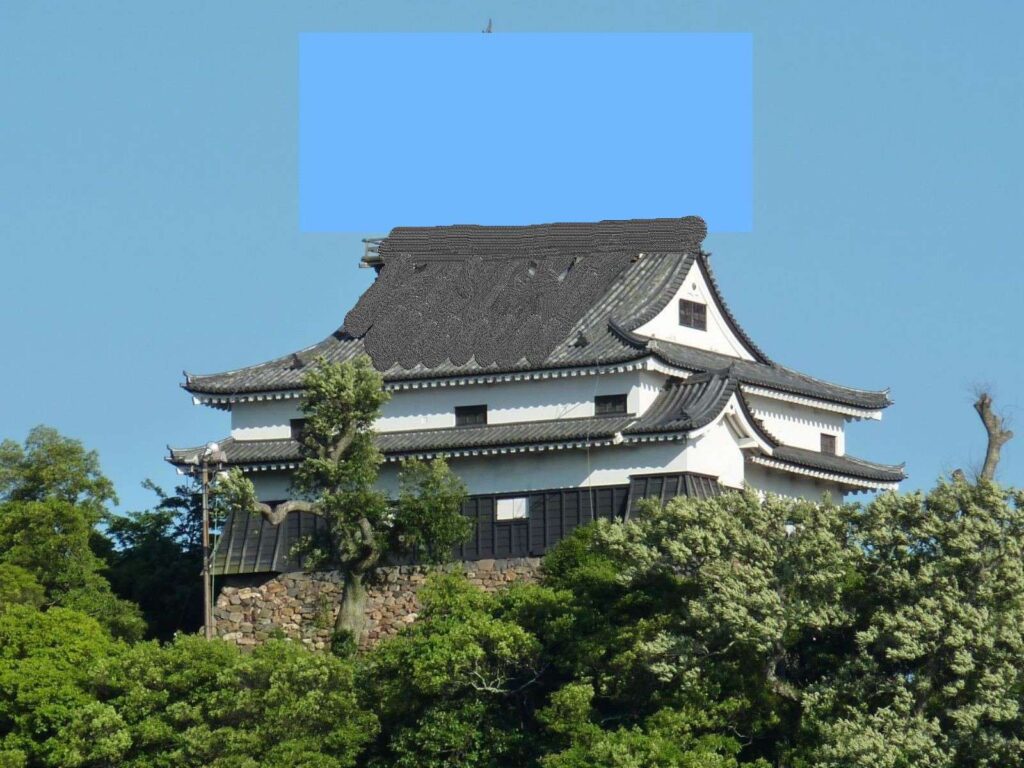

新型コロナの影響で国宝犬山城も入場できなくなってはや数ヶ月。なんとかこの騒動が収まってまた見学ができるといいのですが。さて犬山城というと信長関係では、1560(永禄3)年の桶狭間の戦い後に、城主織田信清が斎藤義龍・龍興と組んで信長に反旗を翻し、5年ほど信長を苦しめたことが知られています。またこの城は信清の父信康(信長の叔父)が1537(天文6)に建てた日本最古の城ということにもなっています。ということは信清はこの城にいたということになり、信長もこの城を攻めたということになるのですが、はたしてそうなのでしょうか。

犬山城が昭和10年に国宝指定された時には「天守が建てられたのは1599(慶長4)年頃。その天守は1537(天文6)年に造られた金山城のもので、家康の命で慶長4年にここへ移築された。その折に望楼のある現在の姿に改造された。しかし初期の天守の面影を多分に残している」とされており、木曽川の上流、岐阜県可児市兼山の金山城天守がここへ移築された、と明記されていました。城を分解して、材木を木曽川に流して犬山で拾い上げたということです。これが正しいとするなら信長の犬山攻めの時にはまだこの城はなく、1565(永禄8)年に金山攻めをした時には金山にあった城ということになりますね。ご存知のように金山には攻略後に森可成が入れられました。

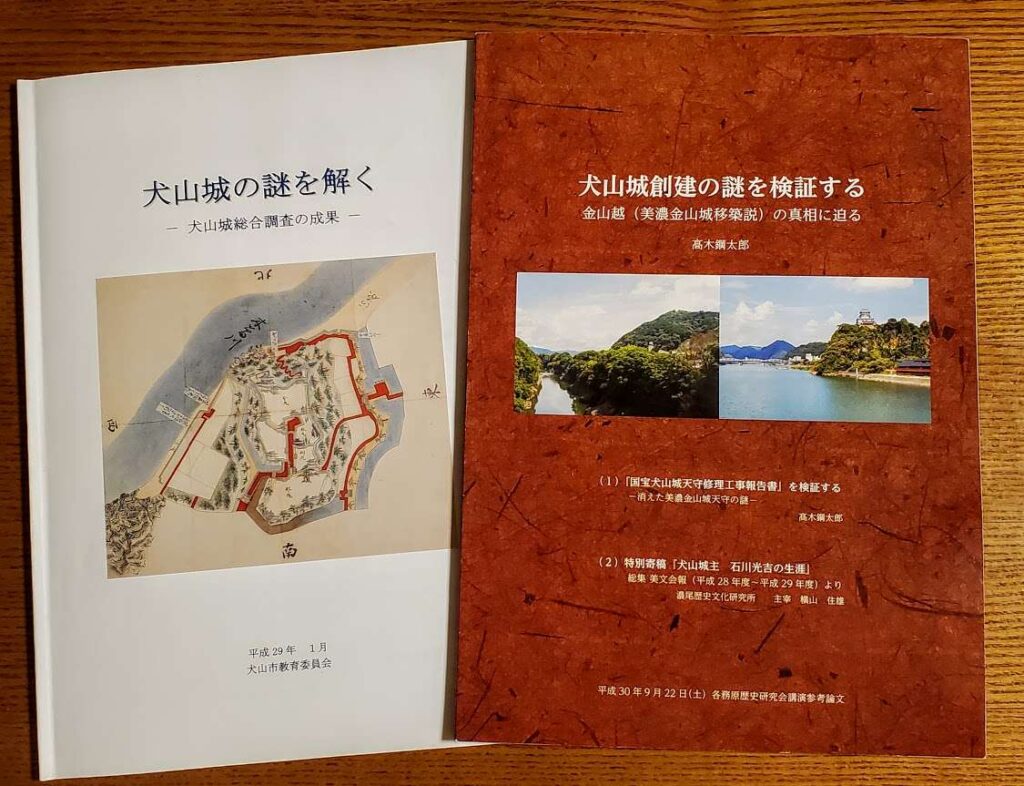

しかし1537(天文6)年にこのような形状の天守がありえないことは、今や常識となっています。1563(永禄6)年に建て始められた小牧山城にすらこうした天守はなかったことは、これまでここでも書いてきたとおりです。しかし犬山城は今も天文6年築とされ、さらに金山城の移築説も否定されています。これはなぜなのでしょう? そうなった経緯に関して、可児市の医師高木鋼太郎氏が詳細に研究され、見解を出されているので、ここで紹介したいと思います。

高木氏によれば、まず移築の否定は「1961(昭和36)年から1965年にかけて行われた天守解体修理で、移築の跡がみつからなかったという修理工事報告書が作られたことから」とのこと。報告書は日本建築史・城郭研究では当時の第一人者であった名古屋工業大学教授・城戸久氏が書いており、学術的に権威あるものとされています。実際、文化庁も2005(平成17)年に監修した『国宝15建造物Ⅲ』という本では、移築跡はないという城戸報告書を支持しています。もっとも文化庁は「移築ではないが1601(慶長6)年に造られ、1618(元和4)年に三、四階を増築したもの」としてさすがに天文6年築は否定しています。

犬山市も平成29年1月に出した「犬山城の謎を解くー犬山城総合調査の成果ー」という冊子で「天文6年築は裏付ける同時代史料が存在せず、諸説があり定まっていない」として築年は不明としています。そして築年の代表説として城戸久氏の天文初年創建説(移築がないことから当初からここにあったとする)、地誌の『犬山里語記』からの天文6年移築説(すぐそばの三光寺山にあったものをここへ移築し、更に金山城を引き取って望楼のある現在の三層に増築した)、西和夫氏による1601(慶長6)年説(高石垣に瓦葺きの建物は織豊期からなので、それまでは三光寺山にあったものをここに移した)の3つをあげています。ようするに、金山からの移築はなかったが建てられたのはいつかわからない、というのが今のところの公式な見解です。

そこで高木氏の研究ですが、まず移築がなかったという城戸報告書がおかしいとします。城戸氏による移築否定の根拠は「材木に書かれた組立用番号が、移設ならつごう二回、組む事になるから二つ以上あるべきなのに一つしかなかった」「古い建物を再建するなら間違えて組まれたり、一部を新しい木材に取替えたりするはずだがその跡がなかった」「移築なら、以前の釘を抜いた釘穴があるはずだがそれがなかった」というものですが、高木氏は「この様式の城は天文6年ではなく天正年間(1573~1593年)の後半に建てられた建物のはず。国宝指定時にあるように1599(慶長4)年頃に移築されたのであれば、当時築10年ほどの建物ゆえ、組み立て番号はそのまま使えただろうし、組み方を間違えることもなく、新しい木材も使う必要がない。肝心の釘穴に関しては、はっきりした証拠写真が残されていない」と反論します。

金山城に関しては最近発掘調査が行われて、主郭部測量図面が発表されていますが、そこに犬山城の同寸模型を作って乗せるとピタリと合う、と高木氏は模型を見せてくれました。「犬山城は高石垣に乗っているため、城入り口の穴蔵部分が二階建てになっていて不自然に感じられるが、金山城は石垣が低いため、穴蔵部分も違和感がない。また西北の出っ張り部分は金山城であれば隣りにあったであろう御殿建物への出入り口と考えられる」と説明します。犬山城を見るとたしかにこの出っ張り部分は、横槍には小さすぎ、また出入り口としてもその先は断崖であり不自然ですから、これは納得できるところです。模型をみていると犬山城は金山城の移設で間違いないと思えてきます。

高木氏は移築の理由も考えています。それによれば、「永禄8年以来金山城主だった森家の森忠政は、関ケ原合戦の慶長5(1600)年2月に、家康によって信州川中島へ移封された。そして金山は犬山城主石川光吉に与えられた。これは石田三成側につきそうだった石川光吉を家康が懐柔しようとしたため。その際に金山城を犬山へ移築することが条件となっており、即刻移築された。これは家康が東山道の交通の要の地にあった金山の城を潰して、東山道を関ケ原のために通行しやすくする目的をもってのことだった」と。なるほど、これも納得できる話です。光吉が家康に柿を贈ったことで、家康から届いた礼状も残っており、二人の当時の関係もわかっています。

他にも「犬山城周辺の発掘調査では桐紋の瓦が発見されているが、桐紋を使うことを秀吉から許されていたのは森家で、他の歴代犬山当主で桐紋をつかった人はいない。金山から移築した建物の瓦に桐紋がついていたとすれば、この瓦が犬山で見つかったことも説明できる」とか「天守台の石垣の様式から想定される積まれた年代と、建物の木材の加工の仕方から推定できる年代では、石垣より建物の方が古いことになってしまう」など、高木氏の話を聞けば聞くほど、金山からの移築としか思えなくなってきます。

こうなると城戸報告書に問題があるように思えるのですが、60年前の権威のある報告書を犬山市はもちろん、文化庁も否定していません。しかしこの連載でも書いてきたように、ここ数十年の歴史研究はどんどん進んでいます。城戸氏の天文初年創建説は、このような建物があったとは考えられないだけに、もうさすがに誰も支持はしないはずです。となれば移築に関してそろそろ見直すことも必要ではないでしょうか。もちろん、もう一度解体調査できればいいのですがそれは不可能なので、今のところ、状況証拠しかないのですが。学会の権威の説なので絶対に正しいというのも、なんだかなあ、と思います。本質的価値があり名古屋城木造再建問題でも大きな課題となっている石垣を、この修理では積み直してコンクリートで固めたりしており、現代の基準とはかなり異なる調査・修理だったようにも思われます。高木氏は「おかしいものはおかしい」と憤っていました。

5月初めの中日新聞に犬山城の話が載っていましたが、そこにも天文6年に信康が建てたと書かれていました。そうであればもちろん日本で一番古い木造の城で、それはステータスとしても、また観光にとっても大きな価値があると思います。60年前の犬山城解体修理に関する新聞記事を集めて調べた高木氏は、当時もそうした記事が多かったことを指摘します。「解体修理の結果、やはり日本一古い天守が天文6年からここにあった事がわかった。素晴らしい」と。報告書はそういう空気の中で書かれたのかもしれません。

高木氏は城を所有する成瀬家と犬山市が、当時、この城を観光資源として維持していくのに都合がいいよう、何らかの忖度が加わったのではないか、とまで言います。私が思うには、当時、岐阜城や名古屋城などコンクリートで派手な城がどんどん作られて観光客を集める中で、国宝とは言え地味な木造の小さな城が負けないためには、どこかから移築されたなどマイナスになるようなことは言わず、日本一の古い城だとした方が競争力があると誰かが考えたのかもしれません。高度成長期の昭和30年代後半という時代の空気が作らせた報告書なのかも。さて真相はいかに。自粛期間が終わったら、ぜひ確認におでかけ下さい。

※2025年現在、城郭研究の第一人者とされる三浦正幸氏により、金山城の移築で間違いないという見解が示されている。ただし、金山城の天守のあった位置は高木氏の見解と異なっており、高木氏も現在は三浦氏の見解を支持している。