2018年2月2日

前回、信長家臣太田牛一による信長の記録、『信長公記』には様々なバリエーションがあると書きましたが、太田牛一の自筆と考えられるもので15巻が揃って現存しているのは、京都の建勲神社所蔵のものと岡山大学附属図書館池田家文庫所蔵のものとの二つしかありません。あとは牛一の書いたものやその写しを、いつか誰かが書き写したもので、それぞれ微妙に違うところがあります。では現代においてそれらはどう読まれているのでしょうか。『信長公記』出版の流れを見てみましょう。

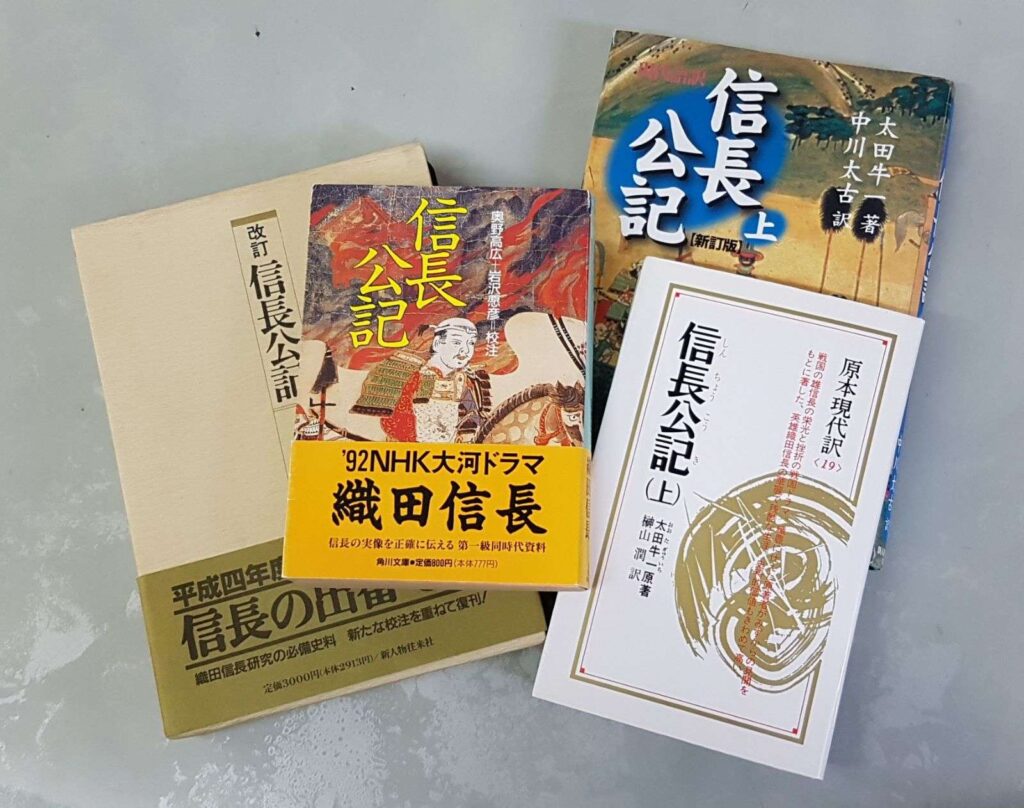

建勲神社本系に属する町田久蔵氏所蔵本をベースに翻刻(崩し字で書かれた古文書を楷書にして、読みやすい形式に)し、今から53年も前の1965年に初めて商業出版されたのが、新人物往来社刊・桑田忠親校注の『信長公記』です。続いて1969年に、建勲神社本系の近衛家陽明文庫所蔵本をベースに、読み下し文(原文を読みやすいよう最小限の現代語訳したもの)にして文庫本として発売されたのが、奥野高広校注の角川文庫版『信長公記』です。この本は翻刻より読みやすく、様々な注釈もついており、これによって信長の業績が初めて広く一般に知られるようになりました。私が持っている二冊にはNHK大河ドラマの帯もついています、ともに1991年の第5版で、当時、大河ドラマ需要を当て込んで増刷されたもののようです。

それから1980年には町田久蔵氏所蔵本をベースにして榊山潤という人が現代語にしたものが出されました。そして桑田忠親本の翻刻をベースに、ライターの中川太古という人によってさらに読みやすく注釈をつけて現代語にしたものが、1989年に新人物往来社からでました。版元の新人物往来社が最終的に角川に吸収合併されたためか、現在はカドカワ文庫として出ており、多くの人が信長公記をまずはこの本で読んでいるのが現状です。ただ、2006年に一度修正がなされているようではありますが、信長研究が進んだ昨今では、この本はかなりの間違いが指摘されています。いずれにしても、30年近く前に作られた本しか売られていないのが現状です。

さて、太田牛一の『信長記』(『信長公記』)に話を戻しますと、江戸時代の初期、徳川の世になってから書かれていますが、基本的に信長を讃えており、逆に信長の失敗や敗北は書かれていません。牛一は足したり消したりせず正直に書いたという心情を吐露しているので、都合の悪いことは書かないということで正直さを担保したということでしょう。それゆえ、書いてあることは基本的に間違っていないとして、一級資料に準じるものと言う評価が与えられているわけです。

そんな信長公記は、上洛から本能寺までの15年、一年一巻の全15巻が本編ですが、これに加えて俗に首巻と呼ばれるものがあります。首巻は上洛以前の話を一巻にまとめたもので、信長の父、信秀の時代のことから、信長の若き日々、尾張の統一戦、そして桶狭間合戦から、美濃攻めまでおおよそ40年もの年月を一巻でまとめて書いています。その時代の太田牛一はまだ子供であったり、また兵士として戦場に立ったりと、本をゆっくり書くような生活をしていません。したがって首巻は当時のメモや記憶、あるいは取材によって書かれたもののようで、詳細な15巻と比べてかなり曖昧な内容となっています。

しかもまとめられたは、牛一晩年の頃のよう。15巻を書いてから、やっぱり上洛前の話も必要だろう、と思って書かれたようで、その意味でも内容的にはかなり「アバウト」なところがあります。そして書かれた頃はすでに徳川の世ですから、先祖が遠い昔関わった話について読みたいと欲する人たちは、いわゆる勝ち組でした。その意味で首巻は徳川や勝ち組の人たちに配慮した内容となってしまうわけで、忖度はそれなりにあるわけです。例えばこの連載でも書いてきたように、家康が桶狭間合戦で何らかの暗躍をしたとしても、それは書けないわけです。首巻の桶狭間の記載がどうにも曖昧で、年月まで間違っているのはそういった事情があるのでは、と勘ぐってしまう所以です。

また首巻は残念ながら牛一の自筆本がみつかっていません。誰かが牛一の書を書き写したものしか残っていないので、ただですらはっきりしない大昔の話に注釈をつけたり、年を書き加えたりしてあるようで、内容の混乱に拍車をかけています。よく読まれている中川太古の現代語訳本はそうした首巻をベースにしているゆえ、特に出来事の年代比定に関しては、これでいいのだろうかと思わざるを得ません。首巻以外の15巻は出来事の年代がほぼ正しいのですが、首巻だけはよくわからないのが実際のところです。

先に指摘したように、桶狭間の戦いを天文21年と書いていますが、これはどうにも間違いです。さすがに、中川太古本でも永禄3年に直されていますが、そんな大事なことを牛一が間違えることはありえないでしょう。となれば、なぜそう書かれたかというミステリーが存在します。牛一が意図を持ってそう書いたのか、あるいは後世の人が手を加えたたのか。自筆本が見つかればその謎はかなり解けるはずですが、それがない以上、いろいろ想像するしかありません。このように『信長公記』首巻は突っ込みどころが満載なのです。

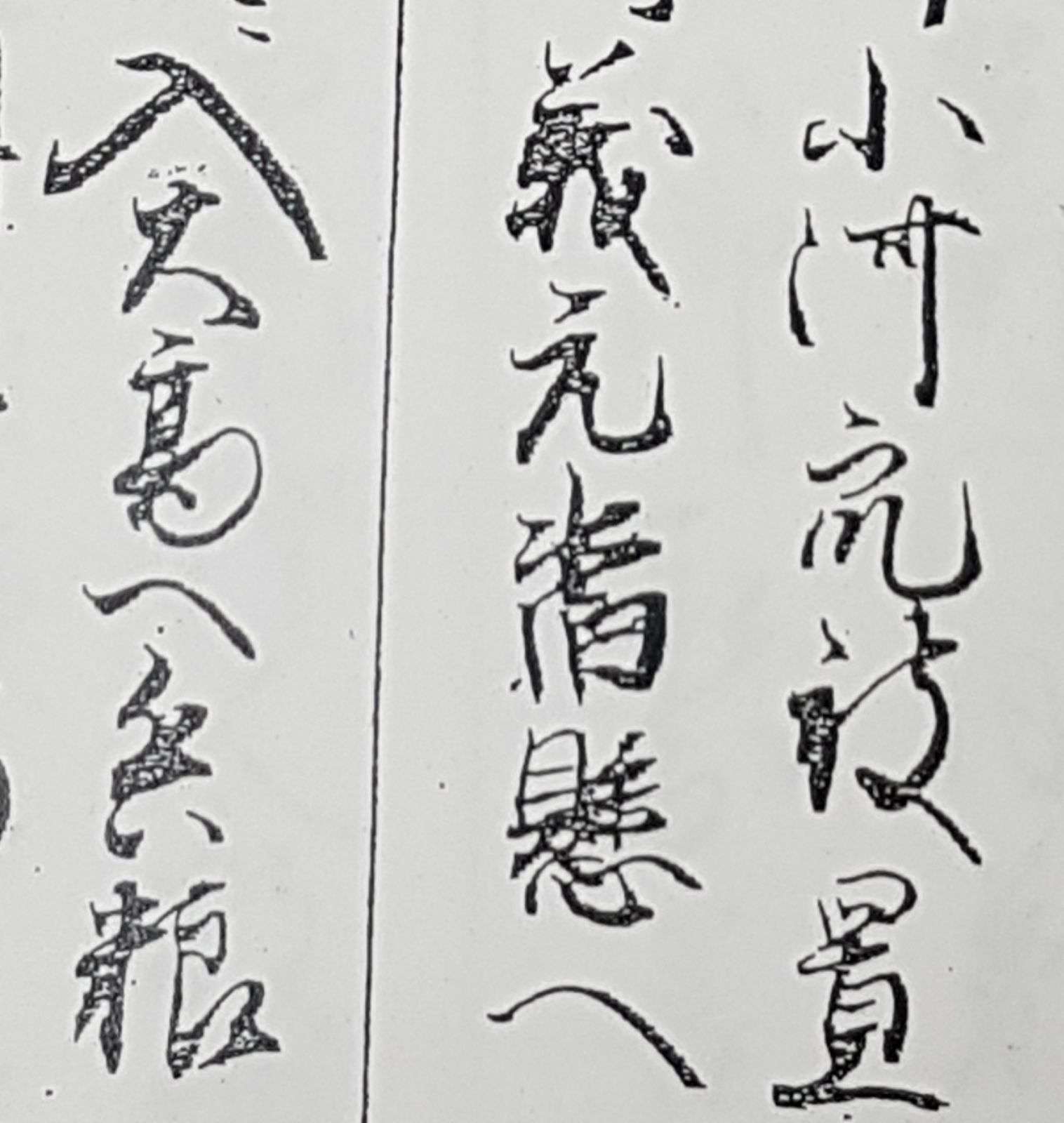

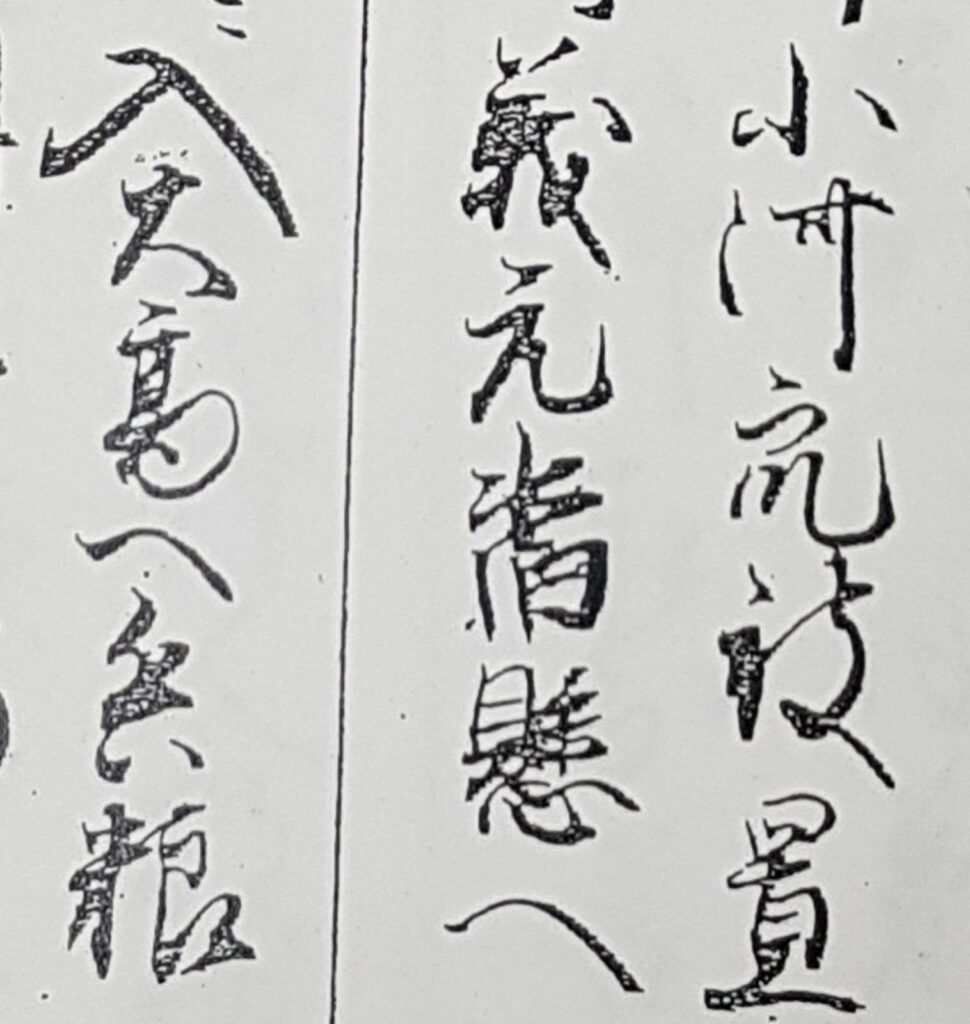

さて、何種類もある『信長公記』の自筆本や写本ですが、その中に天理本と俗に言われているものがあります。これは天理大学附属天理図書館が所蔵するもので、首巻を含めた16巻が残っています。この本に関する研究はあまり進んでなかったのですが、昨今、その内容が他のものとはかなり異なっていることで注目を集める様になりました。特に首巻に関しては、ものすごく異なっています。桶狭間合戦にしても砦が2つ追加されていますし、戦い前夜に皆で宴会をしている様子まで書かれています。

新事実発見!としたいところですが、厄介なことに、この天理本の写筆は、どうやら読み物的な要素の多い甫庵信長記が発刊されてからのことなのです。つまり写筆者はベストセラーの甫庵信長記を読んでいる可能性が高く、それに引きずられて自らの主観を入れながら書き写したのではないかという疑問が生まれてしまいます。特に12巻は甫庵信長記からの引用で書かれていることもすでに分かっています。それゆえこの本を資料として否定する人はかなりいます。

しかしながら天理本には甫庵信長記にない表記も多くあり、例えば太田牛一も参加した堂洞合戦の時に信長が居た「高き塚」などという表記がそれです。ここは富加町教育委員会の研究で場所がほぼ比定されており、天理本の信憑性を高めたといってもいいでしょう。また先程の桶狭間の2つの砦も、地元の伝承として大高城の南側にあった火上山砦と正光寺砦という名前が浮かんでおり、存在していたことはほぼ間違いないと思われます。実際のところ大高城を北側の砦だけで包囲したというのは無理があり、包囲というのであれば当然ながら南にも砦を置くべきでしょう。その意味で天理本の表記のほうが正しく思えます。

つまり天理本は牛一が初期の頃に書いた信長公記の姿を留めているのではないかと考えられており、小瀬甫庵はそんな牛一自筆の天理本を読んで、甫庵信長記を書いたのではないか、そんな想像もできそうです。ということで天理本首巻を読むと、若き信長の姿がより鮮明に、しかもこれまでとは異なって見えてきます。

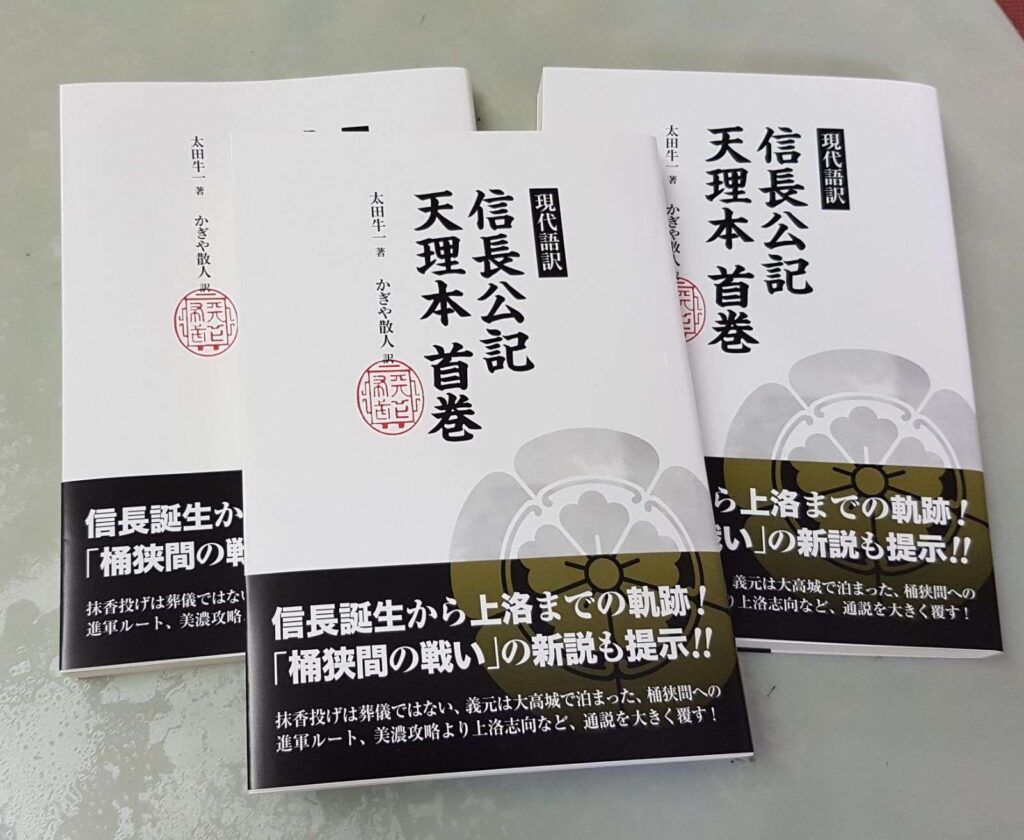

さて、幸いなことに天理本首巻の翻刻が2014年に出た愛知県史資料編14に掲載されました。それを読んだ研究者のペンネーム「かぎや散人」という人が現代語訳と注釈を書いているという話を聞きつけ、それならぜひ出版しませんかと話を持ちかけて、実現したのが、今回私が編集・出版した『現代語訳 信長公記 天理本 首巻』です。現代語訳とその元になった翻刻、そしてかぎや氏による注釈でできているこの本は、約30年ぶりの現代語訳出版であり、その間の研究成果を踏まえた内容となっています。さらにかぎや氏が考える桶狭間合戦や美濃攻めの新説なども入っており、これまでにない若き信長の姿を読み取ることができます。ということで信長に興味がある方、地元の方ならぜひお読み頂きたく思いますが、基本は通販(amazon)での販売となっています。また東海三県の一部書店では販売しています。お読みいただけると、信長の新しい姿が見えてくると思います。よろしくお願いします。