2022年2月7日

名古屋市守山区の矢田川沿いにある守山城址。ここには1637年建立の宝勝寺(名古屋市守山区市場4)がありますが、若き信長の時代(1550年頃)には、この城は信長にとって頼りになった叔父(父の弟)である織田(津田とも)信光の城でした。信光は1551年頃に信長の父信秀が亡くなったあと、天皇からの停戦命令を破って今川と戦おうとする信長を支援し、1552年の「萱津の戦い」でも、1554年の「村木砦の戦い」でも、自らの軍勢で信長に加勢しています。そして1554年4月頃、清州城を支配していた坂井大全を騙して清須城を奪いとり、城を信長に引き渡しました。

その後、信光は守山城を出て、那古野城へ入ったのですが、この時、信長と尾張下四郡の半分を分け合う約束ができていました。ところが、それからわずか半年ほどで信光は不審な死を遂げます。信長にとっては頼りになる叔父である反面、強い力を持ったライバルともいえ、結果として信長にとって信光の死は幸運だったようです。その死により、信長は尾張の下半分(海西郡・海東郡・愛知郡・山田郡)すべてを事実上支配下に置くことができたのでした。なお、この頃、知多郡は水野氏などの国衆が独自勢力を保っており、信長の支配下とはいえませんでした。

ちなみに、山田郡というのは名古屋市の北東部にある山田天満宮(北区山田町3丁目)のあたりから、矢田川沿いに東へ扇状に広がり、北区の一部や守山区、瀬戸市、尾張旭市や日進市、豊明市あたりまでを含めた広い地域です。守山城もこの中にあります。しかし山田郡は江戸時代までにはなぜか消滅しており、地域は愛知郡や春日井郡に併合されてしまったようです。つまり尾張下四郡が海西郡・海東郡・愛知郡・知多郡になったのは江戸時代以降のお話となります。

さて信光の後、守山城には信長の叔父(信光の弟)の信次が入っていました。ところが1555年6月、信長や弟の信勝(この頃は末盛城にいました)にとっての弟である秀孝が、守山城の北を流れる庄内川で信次や家臣らが川狩り(漁)をしているところへ単騎で通りがかり、不審者として誤射されて死ぬという事件が起きました。信次は信長や信勝からの報復を恐れてあわてて出奔。事件を知った信勝は末盛城から出陣して守山の城下を焼き払い、信次の家臣らが立てこもった守山城を、この頃は信勝の家臣だった柴田勝家らに監視させました。また、信長も自らの軍勢を出して守山城を取り巻きました。柴田らが陣を据えたのは、古刹長母寺がある木ケ崎(東区矢田3)のあたり(木ケ崎口)とされています。

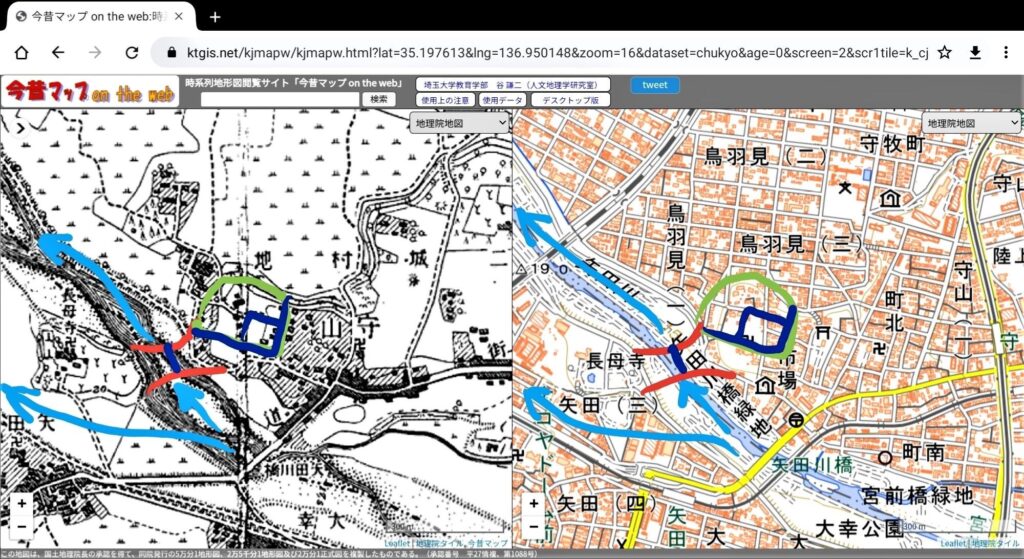

そうした話が『信長公記』に書かれており、実際に守山城址へ行ってみると、断崖絶壁にある城域の南西を矢田川が流れ、対岸に長母寺のある木ケ崎公園があるため、なるほど信長公記のとおり、この川を挟んで軍勢が対峙したのだなあ、と納得してしまいます。

ところが、矢田川は信長の時代、現在の流路ではなく、木ケ崎の南側(現在の名鉄瀬戸線のあたり)を流れていました。実は江戸時代の中期、1767年に大洪水があり、守山城と木ケ崎の間の山が崩れて流路が変わってしまったのでした。そうなると、現在の矢田川を隔てて両陣が対峙したのではないことに。たぶん今の流路のあたりは、当時もやや低く、そこへ洪水で水が流れ込んで今の流路になったのではないかと考えていましたが、そうではなく守山城と木ケ崎は地続きの山だったようです。

これに関しては、年に一度「守山郷土史研究会」から発行される『もりやま』という研究誌の2018年版(第37号)に詳細なレポートが掲載されていました。書かれたのは、加藤武彦という方です。それによると「信長の時代には守山城のある高台と木ケ崎は同じくらいの標高の山でつながっていたが、それが1767年の大洪水で水が山を突き抜けて崩し、現在の流れになった」というのです。このことは江戸時代の史料にあり、また『尾張名所図絵』や、有名な江戸時代の尾張のルポライター高力猿猴庵(えんこうあん)の書いた絵なども崩れる前の風景が残っています。そうだとしたら、同じ山で両軍が対峙するというのはどうにも合点がいきませんが…。

加藤氏は、間の山に守山城の外堀があったという説を出されています。江戸時代にはここに往古の切れ込みがあったという記録があり、それは守山城の外堀だったのではと考えられた加藤氏は、現在も宝勝寺の墓地の北に残る守山城の大きな堀の深さから外堀の深さを想定し、そこが廃城の頃から洪水の1767年までに埋まった量を計算し、更に矢田川が土砂の堆積で1767年には川底の高さが信長時代より上がっていたこと、洪水の増水量などを計算して、氾濫した水がちょうどうまく高さの合った堀跡(往古の切れ込み)へ流れ込み、それによって、堀の両側の山が崩れ一気に流れが変わったのではないかとしました。

その時の洪水記録などを見ると、山崩れによる大量の土砂が下流の田畑を埋めたとあります。その土砂は、今もその界隈が微高地となっていることでも確認できるとのこと。今ではちょっと想像できない規模の大洪水だったようで、溢れた水は現在の北区から西区、中村区、中川区と流れ、一面を水没させて海にまで達したとのことです。このような次第で、洪水前の状況がなんとなく想像できるようになりました。つまり信長の時代には守山城の外堀を隔てて守山城と柴田勝家軍勢が対峙したということではないでしょうか。

お寺の北側に城址碑が立つ小高い小さな場所がありますが、そこが守山城の本丸の名残とされています。そこからは濃尾平野が一望できます。実は本丸の高さの土地が北側や東側へもっと広く広がっていたのですが、削られて埋め立てに使われ、今ではそこだけしか残っていません。この削った土と埋められた堀などの質量計算なども地元では行われています。今は深い竹藪になってしまっていますが、堀も見事に残っています。ぜひ守山城址を訪れてみてください。また、守山郷土史研究会の楠昌明氏が制作した守山城の全域模型が近所の守山図書館(守山区守山1丁目6番1号)の2階に展示されていますので、ぜひこちらもご覧になってください。『もりやま』のバックナンバーもそろっています。

インターネットで手に入れやすくなってきた様々な地理的データを使って、こうした郷土史の科学的検証が行われるようになったのは今の時代ならでは。郷土史を理数系の方が手掛けることで、色々面白いことがわかってきています。文系の私にはできないことが多くて残念ですが、歴史研究はこのようにどんどん深化しています。