2020年6月5日

この原稿は6月7日のNHK大河ドラマ「麒麟がくる・第22回 決戦!桶狭間の戦い」放送前に書いております。7日放送分を見ていないので、戦い自体がどう描かれるかわかっていませんのでその旨ご了承下さいね。

しかし5月31日の第21回「家康への文」は衝撃的でした。まさに「桶狭間最大の謎」の部分が描かれていましたから。そうです、松平元康(後の徳川家康)が今川を裏切る話です。この話、3年前にこの連載で書きましたが、ついに大河ドラマになってしまいました。

なかなか感無量です。とはいえ3年経っても学問的にはまったく証明どころか検討もされていません。史料がまったくないので仕方ないところですが。

大河ドラマ「直虎」でも市川海老蔵扮する信長が本能寺の前に家康と語らう場面で、「あの時(桶狭間の戦い)、家康が助けてくれなかったら今がない」みたいなことをぼそっと言いました。気づいた人は少なかったはずですが、あのドラマでも家康の今川離反が桶狭間の勝因としていたようです。まあ、さすがに匂わせるだけで終わっていましたが。

史実では家康は、桶狭間の戦いのあと駿河に引き上げることなく、三河に留まります。となれば普通なら信長や周辺の敵対勢力が攻めてくるはずですが、それはなく、独立を果たして、すぐに東三河へ侵攻していきます。最近では元康が信長と同盟したのは桶狭間の直後ではという学説もでてきていますが、すでに桶狭間の時に話がついていたと考えればもっとわかりやすいでしょう。

「麒麟がくる」は光秀が主役のドラマですから、帰蝶に家康の裏切りを提案したのが光秀になっていましたが、まあそれはない(苦笑)。だいたい、帰蝶がこの時期に信長の元にいたことすら疑わしい。帰蝶は死んだ道三の娘で、宿敵である義龍の妹なんですから。史実としては、道三が死んだあとすぐに、帰蝶に気兼ねがなくなった信長は、生駒氏の娘との間に子供(後の信忠)をもうけています。そのあとも帰蝶以外の女性に次々と子供を産ませています。そこから考えると、道三なきあと帰蝶は無用となり、美濃へ返されたのではないでしょうか。ドラマのように信長の妻として暗躍するなどとはとても考えられません。

さて桶狭間の戦いは永禄3年5月19日ですが、今の暦では1560年6月12日となります。例年、この時期には豊明市や名古屋市緑区で古戦場祭りがありますが、今年はお祭りも中止なので残念至極。というのも「麒麟がくる」では5日違いの6月7日がまさに桶狭間の回となるわけで、本来ならば見事にシンクロして大盛り上がりとなったはずですが。ドラマも新型コロナ禍で撮影が中止され、お話は桶狭間までで一時放送休止となってしまいました。とはいえそのおかげで再放送もありそうですから、桶狭間までの若き信長の時代が全国で何度も見てもらえる可能性が大。これは私的には大変ありがたい。

この連載ではすでに数回書きましたが、私たちが提唱する「新解釈・桶狭間の戦い」で、義元が討たれるまでの謎は説明できたと思います。

ごく簡単に言えば「大高城を信長の付城から開放することに成功して、引き上げる途中の義元が、風雨に紛れて迂回接近してきた信長に気が付かず、側面から急襲されて討たれた」ということです。ただ、一つどうしても気になることがあります。それは「なぜ元康や義元が大高城へ楽々と入れたか」ということです。そしてその答えこそが家康の叔父・緒川城主水野信元の動きなのです。

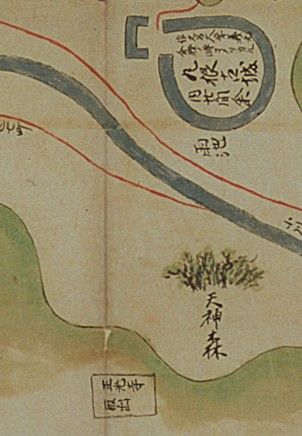

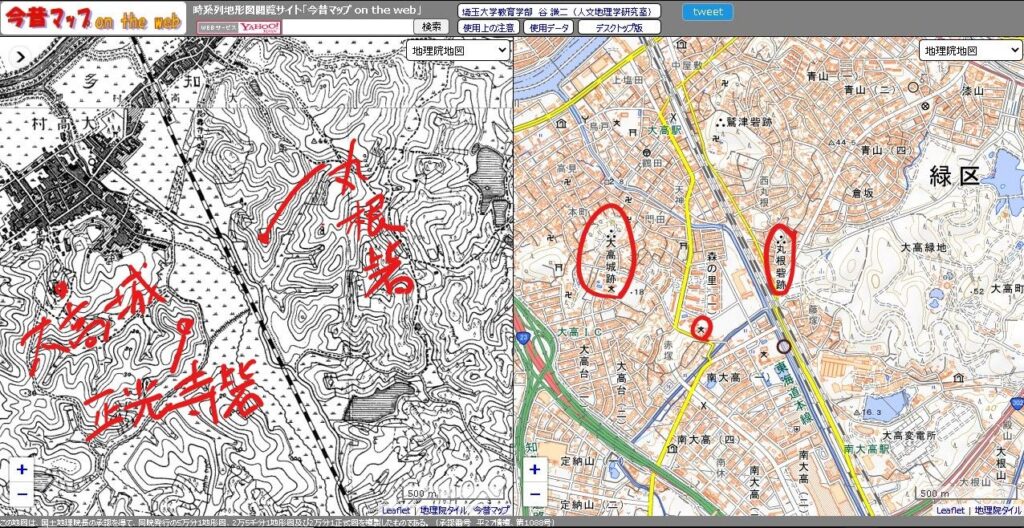

ドラマでも「砦の前を通過する時になぜか敵が攻撃してこなかった」という元康の言葉がありました。地図を見ていただくと、丸根砦だけでは桶狭間方面から大高城につながる大高道を封鎖するのが難しいのはわかると思います。しかし丸根砦と「正光寺砦」の二つの砦があれば完全封鎖できます。正光寺砦は『信長公記・天理本』に「大高之南、大野小河衆被置」と一行だけ書かれているだけですが、蓬左文庫所蔵の『桶狭間合戦之図』には確かに「正光寺取手」と書かれています。

このあまり知られていない「正光寺砦」に入っていたのが小河衆、つまり水野信元です。水野信元は緒川(小河・現在の東浦町)の国人領主水野氏の当時の当主です。水野氏に関しては研究が少なくはっきりしたことはわかりませんが、清和源氏とされ、戦国期には緒川、刈谷、常滑、大高という知多郡からさらに笠寺や井戸田など愛知郡南部へも勢力を伸ばしていました。当時、緒川と刈谷の間は衣浦湾で、海と川を制する一族でもありました。

緒川の水野氏は信元の父忠政の代に娘の於大を松平広忠に嫁がせ、三河との関係を深めていましたが、信元の代になって尾張の信秀と提携しました。信秀没後もその関係は続き、ドラマにもでてきたように今川勢によって領内に作られた村木砦を信長とともに撤退させました。これが信長が部下の戦死に涙した「村木砦の戦い」です。この戦いも信長にとっては、信元を自分の陣営に引き止めるために必死で遠征した、というものだったと思います。(※この部分の解釈は2025年現在では異なってきており、広忠が於大をもらって水野陣営に入り、また今川方だった信元が織田方に寝返ったので信長が村木へ遠征したと考えている)

史料では「水野十郎左衛門」という人が1544年(天文13年)ごろ、道三や信秀、そして義元とも文を交わしていますが、この十郎左衛門は信元と考えていいと思います。ドラマでは信元は信長の家臣のように描かれていましたが、あくまでも独立した国人領主でした。それゆえ道三や義元とも連絡を取り合える実力者だったのです。そして桶狭間の戦いの時期には、ドラマでは信長側として描かれていますが、実際にはどちらに付いていたのかはよくわかっていません。

つまり信元は織田と今川の間で暗躍していたのではないでしょうか。ドラマでは「菊丸」が元康の説得に行きますが、彼は信元配下の忍びのようです。例えば天文15年には信秀配下の「安心軒」という人が駿河へ行き、信秀と義元で三河分割統治話をまとめているようです。若き家康が義元から寝返ったとしたら、老獪な叔父である信元が絡んでいると考えるべきでしょう。信元は信長から寝返ったふりをして、正光寺砦を撤退し、まんまと義元を騙しました。義元はそれに乗せられて楽々と大高城へ入り、翌日は鷲津砦・丸根砦を落とし、漆山、高根山、そしておけはざま山と予定通り動きました。しかしその動きを読んでいた信長に奇襲されたのです(と考えています)。

一方、元康(家康)は、合戦前に母の嫁ぎ先、知多郡阿久比の坂部城へ出向いて対面したり、合戦後は信元の案内で大高城から知多半島東岸に出て三河大浜へ渡ったと言う伝承があります。もちろん実は信長側ですから信長はそれらの動きを阻止しようとはしていません。こうした水野信元の暗躍があってこそ、その後の信長と元康・信元の同盟もうまくいくわけです。

しかし、戦いの後も鳴海城に籠城していた今川の武将岡部元信はその事情を知ったため、撤退の途中で怒りにまかせて水野のもう一つの城である刈谷城へ向かい、信元の弟とされる信近を討ち取ってしまいます。撤退中にわざわざ敵城を襲うという理解しづらい岡部の行動は、こういう理由なら納得できるでしょう。

ということでいよいよ前半最終回「決戦!桶狭間」で戦いそのものがどのように描かれるか期待したいと思います。元康の寝返りという素晴らしい展開を見せてくれたドラマですので、昨年9月に発表した新解釈を取り上げてくれるかも、という淡い期待を胸に、放映を待ちたいと思います。

なお、家康の裏切り行為は、家康が天下を取ったことで、すっかり歴史から抹殺されてしまったと考えています。信長公記でもさすがに書けなかったのでしょう。古い時代に書かれた信長公記とされる『天理本』には記述があった「大高之南、大野小河衆被置」という一文すらが、のちに書かれたと思われる『陽明本』信長公記では抹消されてしまいました。また信長公記をいくら読んでも、桶狭間の戦いがどうもよく理解できないのも家康の裏切りが書かれていないせいだと思ったりします。

コロナの影響で休んでいた鳴海中日文化センターの私の講座「光秀・道三と若き信長 150名所スタンプラリー」が再開されます。まずは今月後半の土曜に「新説・赤塚の戦い」として緑区の赤塚古戦場あたりを現地歩きします。7月は道三と会見した正徳寺跡から大浦砦方面へ現地歩きする予定です。ぜひご参加下さい。お問い合わせは0120 – 538 – 763です。