2014年1月9日

※この記事を書いた当時はまだ新説に至っておらず、現在の見解とは異なっている部分があることをご了承ください。

明治31年に日本陸軍参謀本部が刊行した『日本戦史 桶狭間役』では、信長軍は善照寺砦から豊明の古戦場方面へ向かい、緑区姥子山あたりの山中を大きく迂回して、桶狭間の窪地で休息する義元軍の側面を突いたとされ、それ以降は桶狭間=迂回しての奇襲が定説となってきました。

これに対して『信長公記』という信長に関する第一次資料を重視して検討し、高台にいた義元を正面から攻撃したという説が30年ほど前に登場して、現在ではこちらが主流の考えとなっています。

とはいえ、はっきりしたことは今も謎のままです。実際はどうだったかを考えるには、何しろまず現地へ行ってみることが肝要ではないでしょうか。

先回、行政区としては豊明市になる桶狭間古戦場公園をご紹介しましたが、そこから南西1kmにもう一つ、桶狭間田楽坪古戦場公園があります。

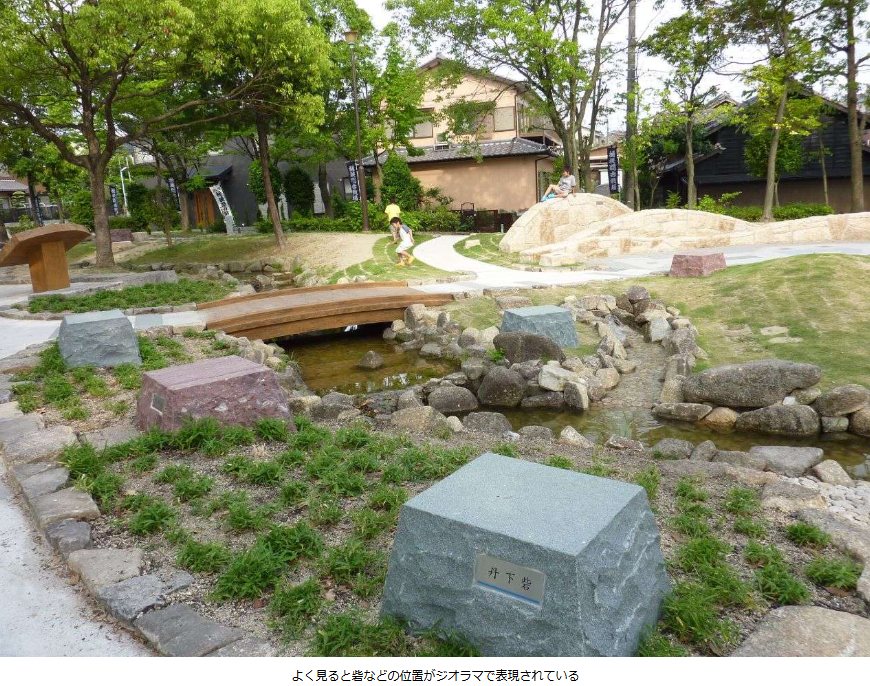

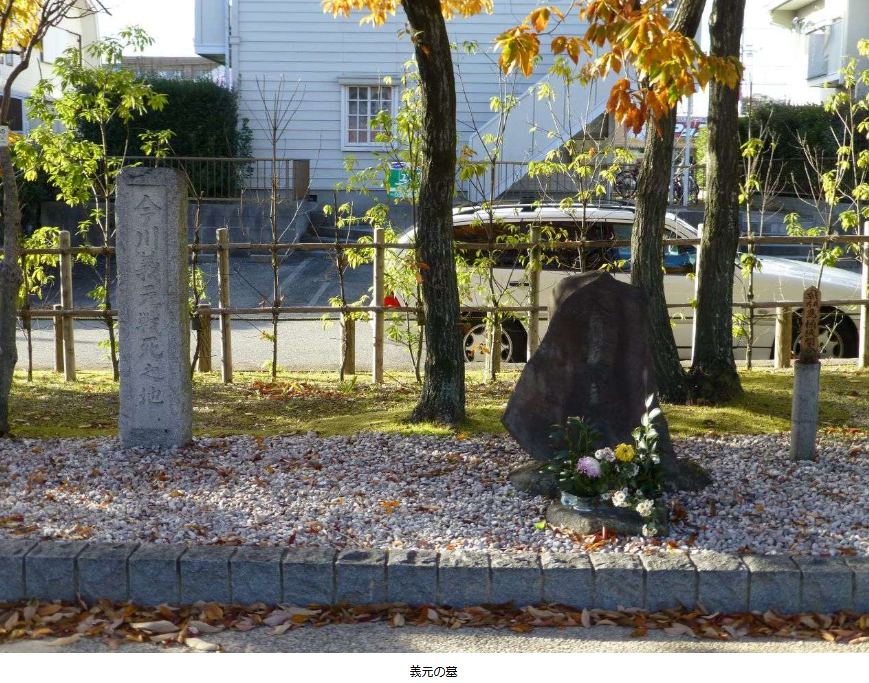

名古屋市緑区となるここは古くから義元が討ち取られた場所とされており、2009年に史跡公園として整備されました。信長・義元の等身大像、合戦時のジオラマが作られているほか、義元の墓、義元馬つなぎのねずの木、首洗いの泉などもあります。

また進軍ルートなどの看板も充実しており、興味のある人にはたまらない施設となっています。今はこの地が義元最後の場所という見解が主流です。

この公園の看板にある信長進軍ルートは、地元の研究家である梶野渡氏(御年94才)が自身の戦争従軍体験や、大正時代からの住人ならではの地形の記憶、地元の伝承や文献などで考えられたもので、日本陸軍が考えたものとはルートの異なる迂回奇襲作戦となっています。

信長軍は中島砦を出て現在の有松町のすぐ北の山中を密かに抜け、北側から義元本隊の右翼を急襲したというもので、義元本陣の位置も推定されています。

その場所はこの公園から東の丘陵を登って行くとあります(緑区桶狭間北3-507)。そう高くはないですが見晴らしはいい。ここを襲われた義元は崩れながら田楽坪公演まで下り、そこで討たれたというわけです。

義元は昔から言われていた低地の窪地にいたわけではなく、あくまで高台(桶狭間山)に本陣をおいていました。これは様々な研究者が指摘するところで、梶野氏が本陣とされる場所からさらに丘陵を登り、その山頂(標高64.7メートル地点・現在の豊明市栄町南館125のあたり)が本陣ではないか、とかつては言われてきました。そのあたりまで今は急坂を登って行くことができますので、ぜひ行ってみていただきたい。

ここからは確かに前方の視界は開けていますが、鳴海方面まで見通すことができません。その意味ではそこまで高く登る必要はないと思います。桶狭間山という名の山が今はないことが、この戦いの謎を深めています。全てはまだはっきりわかっていないのです。

ということで、まず桶狭間田楽坪古戦場公園、そして地元説の本陣、さらに多くの研究者が指摘した最高地の本陣候補地をご紹介しました。

次回もさらに桶狭間のあちこちをご紹介しますが、高蔵寺中日文化センター(春日井市)で毎月第2火曜日(次回は1月14日)に私が講座を持っており、1月、2月で桶狭間の解説をして、3月は実際に現地を巡る予定となっておりますので、ご興味がある方は、ぜひこの講座にご参加ください。

なおガイドブックとしては私の書きました本『信長公記で追う桶狭間への道』を参照いただけるとわかりやすいと思います。ぜひ通販でお求めくださいね。