2024年6月18日

戦国時代の文書はなかなか新たにみつかることがないのですが、今回、斎藤道三の新しい文書(手紙)が今回みつかりました。報道したのはNHKだけでしたが、今年2024年4月24日のニュースとなったのがその新出文書です。個人から水戸市立博物館に寄託されたものということで、東大史料編纂所の村井祐樹准教授が本物と認めた文書となります。そしてその内容から天文21年(1552)ごろのものとされました。となるとこれは若き信長に関しての、かなり重要な文書だと思いますので、ちょっと検討してみたいと思います。

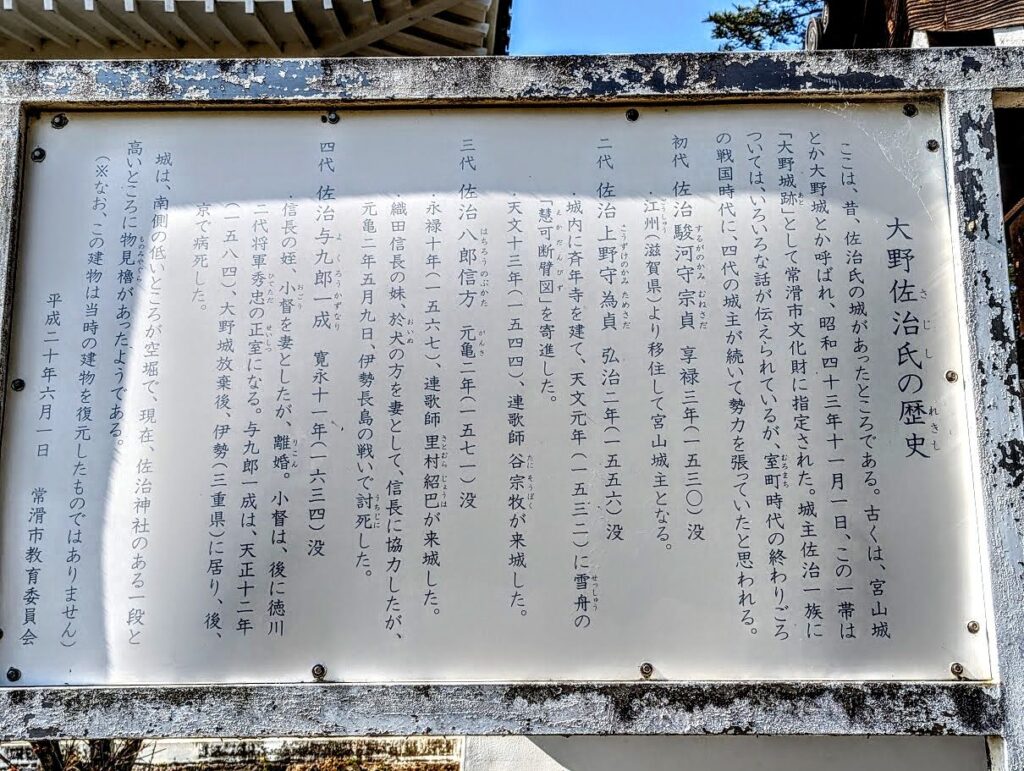

新出文書の宛先は、知多半島・大野(常滑市)の国衆・佐治佐馬允(為貞)です。3月6日付けのものですが、これが1552年のものとすると、この手紙の三日前の3月3日には信長の父・信秀の銭施行という法事(一般には葬儀と思われていますが、おそらく一周忌の法要)が行われています。ここで、有名な信長の抹香投げつけ事件が起きていることはよく知られていますね。それまではおそらく秘されていた信秀の死が、この大々的な法要で対外的に広く明らかになったわけです。

このすぐあとの3月6日にこの道三の手紙が発せられたなら、知多半島西部の実力者であった佐治氏に対して、強いメッセージが送られたということでしょう。知られるように、道三は信長の舅で信長を支持していました。一般にはやんちゃでバカな娘婿なのでなんとか立派になればと心配していたとされていますが、それは大間違いです。そもそも道三が尾張と和平協定を結んだのは、尾張を東から侵攻してくる今川義元の防波堤としたかったからでした。そのために信長に娘を嫁がせたのです。今川義元はこの頃にはすでに尾張の笠寺(名古屋市南区)あたりから、今の、名古屋市緑区、天白区のあたりまでその勢力を伸ばしていました。

尾張の国人衆(地方豪族たち)の間ではそんな今川に対抗するのか、あるいは今川の配下に入るのか、意見が分かれていたようです。とくに愛知郡(名古屋市中区から南東方向のエリア)は、那古野今川氏という今川の一族が長い間君臨してきましたので、今川氏に対してある程度親和的な感覚があったようです。この那古野今川氏に関してはあまり知られていませんが、室町将軍の相伴衆(重臣)という由緒正しい家です。その那古野今川氏を那古野城(現在の名古屋城の二の丸あたりにあった)から天文7年(1538)に追い出したのが信長の父・信秀ですから、信秀が死んでしまった以上、また今川方になろうかな、という国衆が少なくなかったのは理解できるところです。

ということで道三としては、今川が美濃まで侵攻してこないよう、婿の信長には反今川の橋頭堡になってもらいたかった、頑張って戦ってもらいたかったわけです。今回発見された文書には、信長から佐治氏に伝えた話に賛同してくれて祝着だ(ありがとう)と書かれています。そして信長は若いからよろしく頼むとも。信長が佐治氏に伝えた話といえば、状況から言ってこれはもう「今川と戦うという決意」でしょう。佐治氏がそれに賛同したということは、佐治氏も反今川を鮮明にしたということになります。NHKのニュースでは道三が婿をおもばかっている手紙であると解説していましたが、そんな甘い話ではなく、同じ陣営に入ってくれてありがたいという、緊迫した手紙だと思われます。この前年に尾張と今川義元との間には一時的に和平協定が結ばれていて戦闘がありませんでした。その和平を破って今川勢へ軍事行動を起こすと佐治氏に伝えた信長に対して、佐治氏はそれを支持し、それに対して道三が感謝しているというのがこの文書であると考えます。

今川義元は、天文19年(1550)の末までに三河全土をほぼ掌握し、知多半島東部・緒川(現在の東浦町)の水野信元までを制圧しました。尾張も前述のように南部の笠寺あたりまで侵攻されています。そのあと、信秀の重臣である平手政秀らの努力で、天皇(幕府)から停戦命令を引き出すことに成功し、この年の12月に義元との停戦が実現しました。翌年は戦闘こそありませんでしたが、尾張の国衆たちに対しては、今川の強力な調略活動が行われていました。それは、織田の一族から清須の守護代にまで及んでいました。そういう状況の中で、西知多の佐治氏が反今川の態度をはっきりさせたのです。

このころの斎藤道三ですが、天文19年(1550)の末頃に最後の美濃守護・土岐頼芸を追放して、いわゆる下剋上を完成させ、美濃の実権を握りました。しかしまだ国内が安定しない中で今川の北進は大きな脅威であり、自国防衛のためなんとしても侵攻を食い止めたいと考え、信長を美濃防衛の最前線にしようとしたわけです。知多半島西部の佐治氏にとっても、知多半島東部の水野氏がすでに今川に屈している状況で、次は自分が攻められる番になりますから、信長の反今川軍事行動を支持して、今川の軍門に下るのを避けようとしたのでしょう。

ところでこの佐治氏と道三との関係ですが、天文5年(1536)の美濃騒乱時に、幼い息子の義龍を大野・佐治氏の下へ避難させているという事実があります。その頃から両者は相当に昵懇であったようです。その後義龍は、海を渡って伊勢御師の福島氏のもとに送られて保護されています。不思議なのは、身分の低い道三の子供にすぎない義龍が、なぜそんなに大事な人として扱われているのでしょうか。義龍は美濃守護・土岐頼芸の子だったという噂話が江戸時代からありますが、現在は否定されています。しかし高貴な子供のようなこの扱いを見ると、案外その話は正しいのではないかと思えてきます。のちに義龍が父の道三を討ったのも、将軍の家来(幕府相伴衆)となったのも、美濃守護土岐頼芸の子と考えれば自然なことに思えてきます。

さて道三は知多半島東部の水野氏とも多くの文書を交わしています。美濃にいながら、知多や西三河の情勢に絡んでいました。今回の新出文書もそういう流れて考えていくべきでしょう。佐治氏に対して「若造で至らない点もあるが末永くつきあってほしい」などと婿のことを気に掛けるやさしい舅の手紙などではありません。この時の信長(満18歳)は厳しい政治状況の中で、自らの軍勢を使って武装闘争路線をとり、この手紙の翌月4月17日には山王山(緑区鳴海町)に砦を築いて、今川方となった笠寺の山口教継親子との「赤塚の合戦」を引き起こします。桶狭間の戦いまで続く今川義元勢との戦いのスタート直前の状況を示すのがこの文書です(文書の写真はこのリンクからNHKニュースのページでご覧ください)。

リンクが切れていますが、文書は以下のものとなります。

水戸市立博物館 特別公開「『戦国武将書翰集』の世界」

(会期:令和七年(二〇二五)三月二十二日 ~五月二十五日)

「戦国武将書翰集」の釈文と大意 より

一.斎藤道三書状

〔天文二十一年(一五五二)頃〕二月六日

[釈文]

如芳札未申通候処、示預候、/殊御使幷御太刀一腰・馬/一疋贈給候、本望之至候、/仍織三与御間之儀、別而御/入魂之旨於此方令祝/着候、若年之条毎事/可為不相届候耳候歟、有/御用捨永可被仰談事、/専要候、爰許相応之子細/不可有疎意候、猶自是/可申之間、抛筆候、恐々/謹言

三月六日 道三(花押)

佐治左馬允殿

御返報

[大意]

今までご挨拶をしたことはありませんが、先のお手紙の通りご連絡をいただきました。とりわけ、お使いと太刀一振り・馬一匹をいただいたことは本望です。織田三郎(信長)と(あなた様)の間が大変親しいとのことで、当方もうれしく思います。(信長は)若造なので、色々と至らない点ばかりだと思いますが、末永くお付き合いいただくのが大切です。こちらでできることがあれば、(あなた様のことを)疎かにすることはありません。その他は、この使者から申し伝えますので、ここで手紙を終わりにします。