2018年12月28日

先回、樹木が伐採された岐阜城の姿をご紹介しましたが、正月休みに岐阜城へ登ってみよう、という人もいらっしゃるかと思います。そのときに織田信秀関連の遺構にも寄っていただきたいので今回はそんな話を。

岐阜城は今ではすっかり信長の城として有名ですが、信長の入る前は斉藤氏三代(道三・義龍・龍興)が居城にしていました。NHKの大河ドラマ「国盗り物語」で斎藤道三は一躍有名になりましたが、そこで描かれていた、油売りから一代でのし上がった下剋上の人物、という姿は現在の学説では否定されており、岐阜(当時は井ノ口)で頂点に躍り出たのは、道三とその父の二代による政権奪取工作の結果であったとされています。これは後に近江の六角氏の文書の中にそうした記載があることからわかります。

道三はやがて信長へ娘を嫁がせ、信長の岳父となって尾張と友好関係を築くのですが、それ以前は信長の父信秀と、長年に渡って対立していました。それは、美濃守護土岐氏の親族内で守護の座を争う抗争が起きた際、それに斎藤道三が介入し、また信秀も尾張守護斯波氏の意を受けて介入したためです。道三が守護土岐頼武を追放し、弟の頼芸を守護に立て、追われた頼武は越前朝倉氏の元へ逃げており、頼武とその子頼充を美濃へ入国させようと、朝倉氏と信秀が同時に道三に向け出兵した、ということが1544年(天文13年)にありました。当時の武将は、単に侵略のため隣国を攻めることはあまりなく、こうした大義名分のもとに挙兵した、というのが実際のところのようです。

そこでそのあたりのお話をご紹介しましょう。わかりやすいように西暦で流れを追ってみると、1511年に生まれた信秀は1526年ごろ、織田弾正忠家の家督を継ぎました。嫡男信長は1534年に誕生しています。信秀は1538年には那古野城を手中に収め、津島湊に次いで熱田湊も支配し、貿易収入からの莫大な上納金を得るようになりました。これによって身分は低いものの、尾張一の実力者となりました。1542年頃には、家督相続でもめる土岐氏を支援して美濃大垣城を占拠しました。そして1544年9月3日、土岐頼充の美濃への帰国支援として、尾張中の国衆に協力を得て、2万5千人といわれる大軍で美濃へ侵攻しました。同時に示し合わせていた朝倉宗滴が越前方面から美濃へ侵攻し、9月19日に大垣市赤坂まで攻め入っています。

この出兵は実質的に信秀が主導しているのですが、名目的な大将は、尾張上郡・岩倉の守護代一族で小口城主(現在の大口町)の織田寛近となっています。信秀はあくまで、頼武支持の尾張守護斯波氏の軍勢という体裁をとっており、信秀はそこの最大の実力者ですが、その地位は最上位ではなかったことがわかります。満10歳になっており、すでに物心ついている信長の目には、これはどう映っていたのでしょうか。

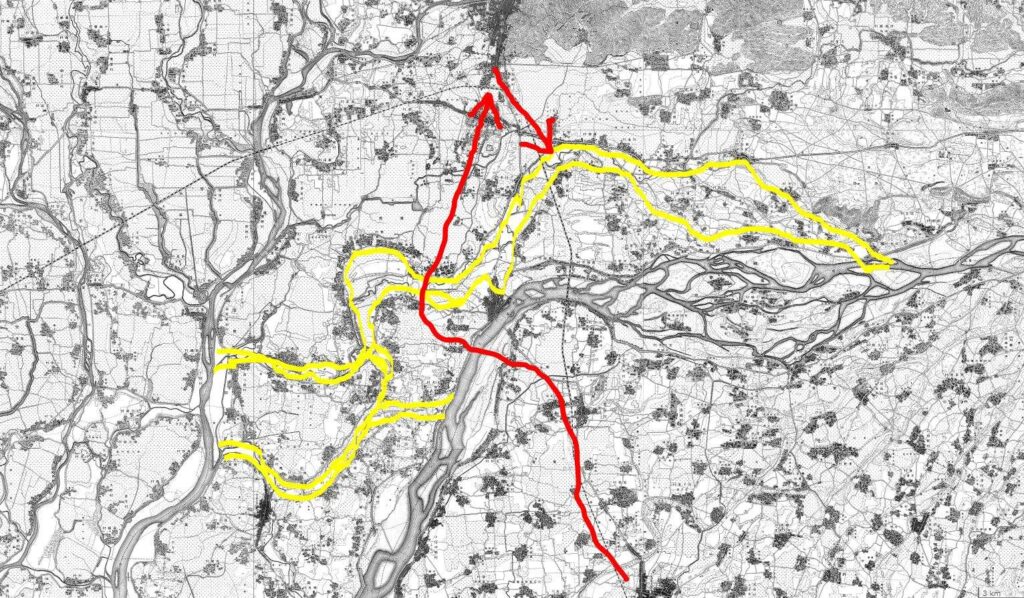

信秀の軍勢は当時の主要街道である鎌倉街道を進んで、黒田のあたりで後に木曽川本流となる黒田川を渡り、そしてその北の当時の木曽川本流である境川を渡って美濃国へ入り、茜部あたりに火をつけ、北に向かって加納から稲葉山城下の井ノ口へ侵攻しました。村々を焼き払い、城下町の入り口まで攻め寄せましたが、道三は城にこもって出てこなかったため、夕刻になって、尾張勢は一旦引き上げ始めました。

そこへ道三勢がこのときとばかりに城を出て攻撃を仕掛けました。いったん引き始めた軍勢は士気も上がらず、攻める時とは比較にならないほど弱いものです。道三はそこを見越して襲いかかり、信秀らは総崩れとなって敗走。今の岐南町のあたりで境川を渡って尾張側へ逃げようとした兵はみな、川で溺れてしまったといいます。

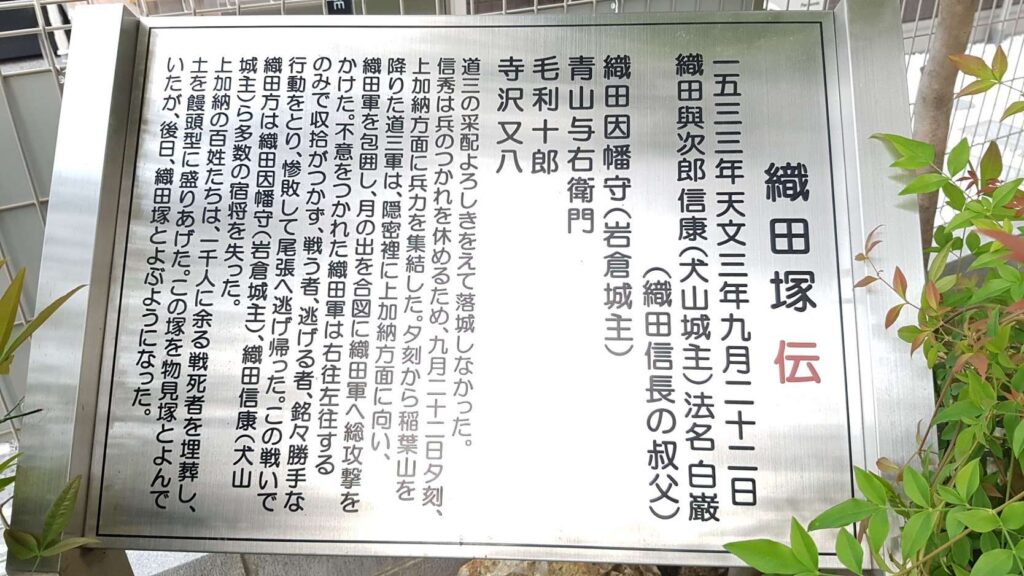

この戦いで信秀の弟である織田信康、老臣青山与三右衛門が戦死し、さらに尾張下郡三奉行の一人とされる織田因幡守、熱田神宮大宮司の千秋季光ら大将級の人々が数多く戦死。将兵5000ほどを失うという大敗北を喫しました。

不意をついて攻めてきた道三勢と信秀の軍勢が戦ったのは美園市場(岐阜市美園町)のあたりです。当時、橿森神社(岐阜市若宮町1丁目8)の西側一帯で市が開かれており、それは道三による楽市だったのではとも考えられていますが、その市があったあたりで激しい戦いがありました。この戦いの痕跡は織田軍の死骸を弔った織田塚(岐阜市霞町17)として今も残っています。またその南の上加納村にあった浄泉坊でも死者は弔われたようで、この寺は後に移転して円徳寺(岐阜市神田町6丁目24)となり、そちらにも織田塚が改葬されて今も残っています。

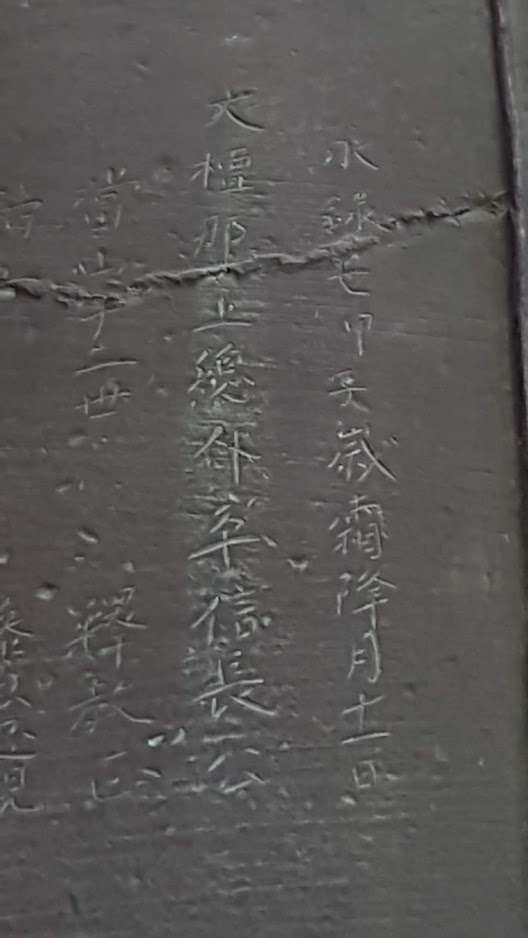

ちなみに橿森神社には現在、信長の建勲神社が勧進されており、また円徳寺には平信長と刻まれた信長寄進とされる梵鐘があります。この梵鐘に永禄7年とあるため、信長の美濃入りの年が長く永禄7年(1564年)だと思われてきました。今は1567年とほぼ決していますが、そうなるとこの梵鐘はいったい何なのか? そんなことも考えながら、岐阜城へ行った折には、こちらもぜひ回ってみてください。

今回ご紹介した場所は鳴海中日文化センターの私の講座で11月のはじめに、受講者の皆さんと一緒に歩いたところです。こういったところへでかけていますので、ぜひ皆さんもご参加ください。なお中日文化センターは入会金がなくなり、登録料500円だけで入れることになりました。お問い合わせは0120-538-763です。