2014年1月29日

※この記事を書いた当時はまだ新説に至っておらず、現在の見解とは異なっている部分があることをご了承ください。

桶狭間の戦いといえば、東京都知事選に出ている細川護煕元首相が書いた「間狭桶」という大書きの書が、細川選挙事務所に掲げられているそうです。桶狭間の合戦は近世の曙とされていますが、都知事選を原発に依存しない新しい世の曙と位置づけているのでしょうね。さて、それはさておき、御本家桶狭間の戦いゆかりの地の紹介を続けていきます。

まず地元の古老、梶野渡さんが主張する迂回奇襲説に基づく場所の一つが、釜ケ谷です。所在地としては緑区武路、名古屋短期大学の西駐車場のあたりです。

梶野説では、国道1号線の北側の山を隠れながら迂回してきた信長軍は、ここで豪雨が晴れるのを待ち、釜ケ谷南側の丘(一番高いところを今は愛知用水が流れています)を越えて、前回紹介した義元本陣の脇を突きました。

名古屋短大の敷地内ですので勝手に入れませんが、信長が駆け上がった坂(信長坂)もあります。ここからでなく南側に回って愛知用水のあたりまで登って眺めてみると、なるほどこれもありかも、と思えるでしょう。

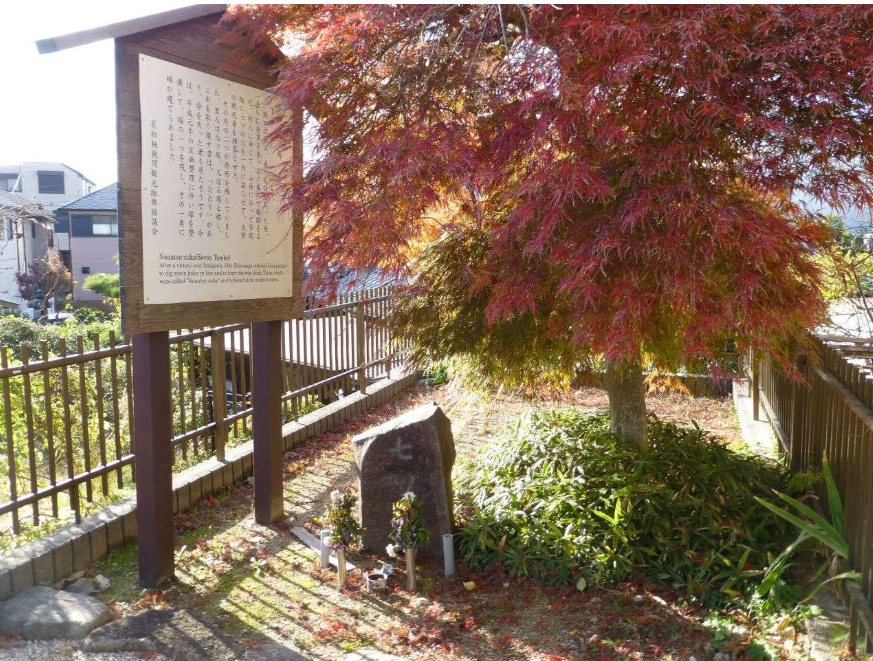

この愛知用水沿いを下流に向かって西の方へ300mほど行くと、民家の南側に七ツ塚(緑区桶狭間北2-904)があります。ここは戦後、戦いの死者を埋葬させた7つの塚の一つで、今はこれだけが残っています。今は整備されて、塚というより公園のようになっていますが。

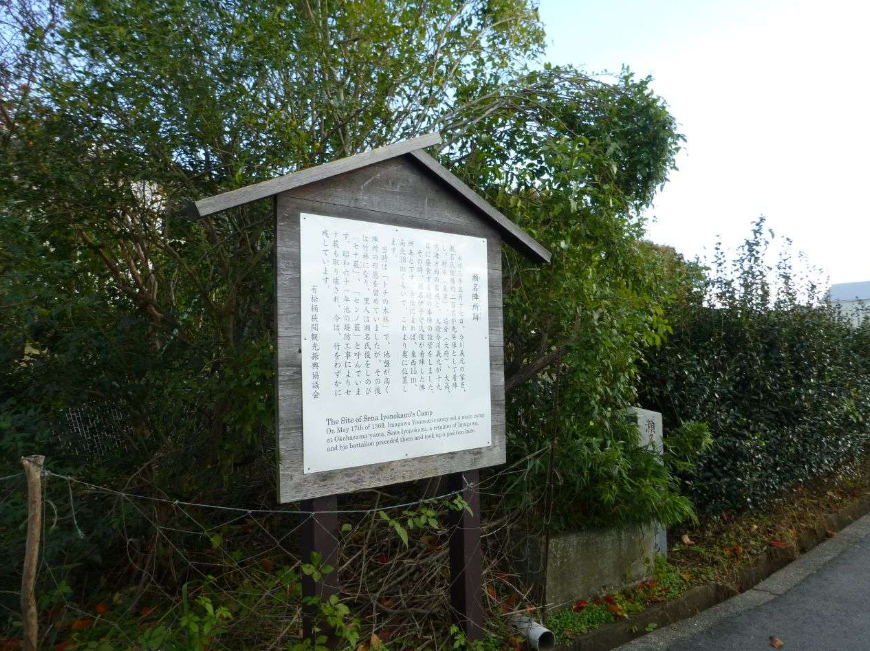

先回ご紹介した、義元が討たれた場所とされる田楽坪古戦場公園(緑区桶狭間北3)から少し南へ行くと、戦いの前日に義元軍先発隊の瀬名氏俊が陣を置いたと地元に伝わる場所(所在地は桶狭間寺前)があります。

かつては瀬名の藪、なまってセンナ藪と地元では呼ばれていたそうですが、今は竹藪もなくなっていて、新しい家も多く、様相は変わってしまっています。

さらに南に100mほど行くと、左手にあるのが天文年間創建の浄土宗寺院「長福寺」です。この寺では戦後、境内の大杉付近で首検証が行われ、義元の同朋衆である林阿弥が証言しました。林阿弥が後に持参した阿弥陀如来本尊のほか、義元や松井宗信の木像など戦いにまつわるものが所蔵されています。

長福寺から西側のバス通に出て、右手のJA緑桶狭間の建物へ向かうと、その角にあるのが戦評の松です。瀬名氏俊が評議をした場所とされ、伊勢湾台風までは松が残っていたそうです。今は三代目の松があります。またこの辺りに白馬にまたがった義元の亡霊が現れるといわれてきました。

この前にある大池では毎年行われる桶狭間古戦場まつりの日に、戦死者3500人の慰霊のため3500の灯籠を池の周りに並べる万灯会が開かれています。ちなみにこの古戦場一帯は道標となる看板が沢山あるので、迷うことなく歩けると思います。

さて今回は最後に、桶狭間のゆるキャラをご紹介。それが「おけわんこ」。ゆるキャラ大挙登場のCMなんかにも時々出ていますよ。