2021年1月20日

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」ですが、上洛以降はあっという間にお話が進み、本能寺の変もまもなくというところ。その伏線か、光秀はよく信長に意見してぶつかっていますね。それを見ると、光秀が斎藤道三に仕えていた頃(ドラマ前半部分)も、よく道三と対立していたことを思い出します。しかし史実として光秀の前半生はいぜんとして謎ですが、それでもドラマのように道三に使えたというのはありえないでしょう。光秀が若い頃にもし美濃にいたのなら、土岐源氏の一族として守護の土岐氏に仕えていたと考えた方が自然です。

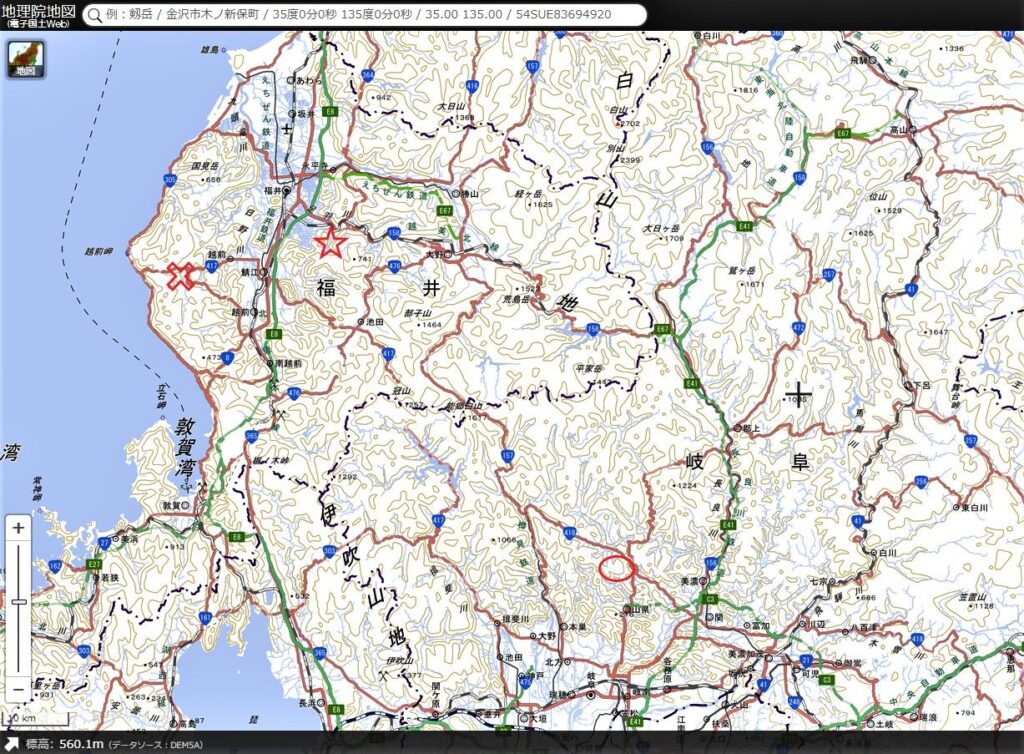

最後の美濃守護である土岐頼芸の城とされるのが岐阜県山県市の大桑(おおが)城。岐阜城の真北15kmの古城山にある大桑城跡では、昨年、20年10月19日から城門周辺の発掘調査が行われ、2mを超える巨大な石や1mほどの立石列、そして石垣によって城門が形成されていることが確認されました。さらに中国製磁器(染付)、瀬戸美濃産陶器、土師器皿などが周辺から出土したことで、1500年代前半にこの城門が作られ、用いられたことも確認されました。1564年に信長が作った石垣の城である「小牧山城」の何十年も前の話です。道三はこの城を参考に、自らの稲葉山城(岐阜城)に石垣などを用いたのかもしれません。道三の娘を妻とした信長ですから、この城のこともきっと知っていたのでしょう。つまり小牧山城の石垣のルーツは、大桑城かもしれないのです。そしてこれらの石垣技術はどこから来たかといえば、やはり朝倉氏の一乗谷遺跡が残る越前からということになるでしょう。つまり尾張に突然できた石垣の城、小牧山城の石積み技術は越前から伝わったもの、と謎解きできそうです。

越前と大桑は山道でつながっています。現在でも夏場なら山県市の大桑城から本巣市樽見を通り、徳山ダムのある旧徳山村を通って越前朝倉氏の本拠、一乗谷方面へ山中を抜けられます。徳山からは国道417号線です。ちなみにこの国道は福井県丹生郡越前町の織田(おた)荘まで続いています。織田荘は織田一族の故郷で、織田氏は元々ここにある剣神社の神官だったとされ、尾張守護となった斯波氏とともに1400年頃、尾張へやって来ました。この道から来たのでしょうか。

さて土岐頼芸に関しては「麒麟がくる」にも登場してやっと少し名前が知られるようになってきました。斎藤道三は守護である頼芸を追放して美濃を乗っ取ったのですが、その後頼芸は最初六角氏を頼り、やがて甲斐の武田に身を寄せています。信長による武田氏殲滅戦のあとも生き残り、最後は美濃へ帰ってきて生涯を終えました。守護の地位は回復できませんでしたが、子孫は徳川幕府の高家として今に続いています。ドラマでは斎藤高政(義龍)の本当の父親かも、などという話もありましたが、それはまず史実ではないでしょう。そこで、このあたりの歴史に関して今や第一人者といえる木下聡氏の近著『斎藤氏四代』(ミネルヴァ書房2020)をもとに流れを追ってみたいと思います。例によってわかりやすいよう西暦のみです。

土岐頼芸の父政房は1495、96年にあった船田合戦で兄弟との争いに勝ち美濃守護となりましたが、1518年になると今度はその家督を子の頼武とその弟の頼芸のどちらが継ぐかでまた争いが起き、破れた頼武は、奥さんが朝倉家の人でしたから、越前へ逃げました。翌年に政房が没すると、頼武は朝倉氏の力を借りて美濃へ攻めこみ、頼芸を抑え込んで家督を継承したようです。しかし平和は続かず、1525年にまたも美濃で動乱が起きました。これは六角氏と浅井氏の戦いに朝倉氏が六角方として加わったことに連動したもので、六角・朝倉についた頼武と、浅井についた頼芸という対立の図式で、今度は頼芸が勝利しました。頼武は「大桑城」に退き、頼芸は福光(長良川北の岐阜市福光)の守護館に入り、やがて現在の長良公園あたりに作られた守護所の枝広館に移りました。

頼芸が家督について10年、1535年に大洪水が起きて枝広館は流されてしまいました。そこで頼芸は「大桑城」へ移転して城と城下を整備したと言われています。この頃、頼武はすでになくなっており、混乱に乗じて頼武の息子頼純(木下氏は名を頼充とします)が、六角・朝倉の援助で近江から美濃へ攻め込んできて大乱となりました。これに対抗したのは、その頃、守護を凌ぐほどの力をつけてきていた斎藤道三(当時は長井新九郎規秀)でした。三年ほど戦いが続いたあと和議となり、頼純は頼芸の後を継ぐ事ことに決したようで「大桑城」に入ったとされます。

5年後の1543年になると今度は道三が頼純の「大桑城」を攻めたので、頼純は守護の斯波氏・守護代の織田氏を頼って尾張へ逃げ落ちます。その頃までに頼芸を傀儡として手懐けた道三は、頼純がじゃまになったのかもしれません。攻めた「大桑城」は標高407.5mの古城山の山頂一帯で、90余りの曲輪、そして堀切や竪堀が設けられていることがわかっています。北側(越前方面)の谷筋の左右に階段状の曲輪があって、そこは屋敷地であったことが陶磁器が見つかることからわかっています。朝倉氏の一乗谷のコンパクト版のような感じといえるでしょうか。

南側(美濃方面)には城下町があり、城下町の入り口となるあたりには四国掘・越前堀・外堀といった大きな堀と土塁があり、いわゆる総構えの城だったようです。ここから城へ登っていく途中の伝「岩門」あたりが今回発掘された場所となります。発掘現場の一般公開は2020年12月18日から三日間の予定でしたが、降雪のため中止となってしまいました。私も現場には行っていません。

「大桑城」は1543年の道三との戦いの後に廃城になったようです。敗れて尾張に逃げた頼純は朝倉氏や斯波氏・織田氏の援助をうけて、その翌年に北からは朝倉氏が、南からは斯波氏・織田氏が示しあわせて一斉に美濃へ攻め込みますが、この時の尾張方の主力軍となったのが信長の父信秀でした。信秀は一般には自身の勢力拡大のため美濃へ攻め込んだと思われていますが、あくまで守護の斯波氏の実働部隊という位置づけであり、しかもこの時の名目の総大将は織田寛近という人でした。『信長公記』を読むと信秀は勢力拡大のために昨日は三河を攻め、今日は美濃を攻め、と見えますが、実態は隣国の家督争いに動員されていただけなのです(もちろんそれに乗じて自分の勢力図を拡大していくのが信秀ですが)。しかしこの時は稲葉山城(のちの岐阜城)の城下で道三に大敗し、多くの将兵や身内を失って、僅かな供回りだけで尾張へ逃げ帰っています。この場面は「麒麟がくる」でも描かれていましたね。

1546年に頼純と頼芸・道三は和睦して、その頃また朝倉のもとに逃げていた頼純が入国し、道三は娘を頼純に嫁がせました。頼芸のあとは頼純が継ぐということを確認して縁戚を結んだのでしょう。ところが翌1547年に頼純は死去。24歳だったので、道三による暗殺が疑われ、この暗殺場面も「麒麟がくる」で描かれました。ただ木下氏は頼純の死因は病だったとします。それでも頼純の弟である頼香が道三によって殺されたのは間違いないとします。頼香はこのあと信秀に援軍を頼み、信秀はそれに応じて47年、48年と出兵しますが、やはり道三に負け、頼香は殺されたようです。道三は頼香にも娘を嫁がせており、信秀と和睦したあと、49年に信長に嫁いだとされる女性(いわゆる濃姫)は、頼純の妻か頼香の妻かのどちらかの後家ということになります。

1550年には頼芸も追放されてしまい、美濃は完全に道三が支配することになりました。こうした流れの中に明智光秀も居た可能性がありますが、道三の家臣には光秀らしき人がいなかったことははっきりしています。光秀が歴史に登場するのは越前にいた時からなので、頼武・頼純側の人間であった可能性が高いと思われます。大桑城の歴史はまだはっきりしていませんが、こうしてみると大桑城は頼芸の城というより頼武・頼純の城だったのではと思えます。

その大桑城には頼武以前にも土岐氏の一族がいたようです。そして大桑城の北側の中洞(山県市)には、本能寺の変の後、山崎の合戦で負けたあと、殺されずに逃げてきた光秀が、名を変えて隠棲したという場所があります。ここは出生地ともされ、母が祈ったという行徳岩、産湯の井戸、桔梗塚という光秀の墓などがあります。土岐氏の一族である光秀がここで生まれ育ち、頼武・頼純に仕えていたと考えると、やがて関係する越前へ落ちていったというのが納得できるところなのですが、どうでしょう。

中洞の伝承では山崎の合戦で死んだのは影武者で、生まれた場所へ逃げ戻った光秀は荒深小五郎と名を変えて生き延び、関ケ原の合戦に参戦しようと向かう途中で死んだとされています。この場所は数年前に行った時には荒れていましたが、「麒麟がくる」にあわせてきれいに整備されました。光秀誕生候補地は岐阜県内にいくつもありますが、その一つがここで、あまり注目されていませんが、ここまでのストーリーを追うと、案外ありかも、と思えてきます。

ということで、大桑城やこの光秀の墓へお出かけを、といいたいところですが、久々の大雪が厳しいよう。大桑城跡の山頂までは2キロ超あり、通常であれば1時間超で登れます。とはいえ一度行きましたがかなりきついです。最近登った岐阜お城研究会の柴田氏によれば「冬山登山」だそうですから、春になって雪が溶けたら、そして新型コロナがおさまったら、それからぜひおでかけください。なお21年2月6日(土曜日)10:00~11:20までオンライン(Zoom)で大桑城跡発掘調査成果報告会がありますので、お申込みの上ぜひご視聴ください。さらにオンラインといえば岐阜で、岐阜城なぞときジャンケン合戦「アシガル」というイベントもあります。21年1月31日の11:00〜12:00で、「参加者はそれぞれの端末からZoomに接続し、リアルタイムで岐阜城天守に向かうキャストを支援するゲーム感覚のイベント」です。歴史趣味もいよいよオンラインの時代になりましたね。