旋回は有名な平手政秀自死(1553年)の謎をいろいろ考えてみましたが、父信秀の家老的存在で信長の育ての親ともいえる平手政秀は、半世紀に渡る尾張と駿河の戦いを見てきた経験から、信長の今川に対する強硬な戦闘意思(人々はこれをもって「信長はうつけ」と言いました)を諌めようと自死したと思えます。信秀亡きあと、守護斯波氏や織田家中は今川との協調路線復活を望んでいた(もちろん政秀も)のですが、信長はそれに反して武力決着を目指したのでした。

さて少し時を戻して今回は、そんな信長の初陣の話です。平手政秀は、信長の元服や初陣でかいがいしく世話をやいていました。特に1547年、信長満13歳と思われる初陣にあたっては、太田牛一が書いた信長の一代記『信長公記・天理本』の首巻部分にこう書かれています。

「天文十六年丁未

翌年織田三郎信長御武者始、平手中務丞其時之出立、紅筋のすきん・はをり・馬鎧にて駿河より人数入置候三州之内吉良・大浜へ御手遣、所々放火候而其日ハ野陣を懸させられ、次日那古野に至而御帰陣也、」

簡単に意味を書くと「天文十六年(1547)に、信長は御初陣。家老の平手政秀が仕立てた信長の出で立ちは、紅の横筋を織入れた頭巾、陣羽織姿で、馬にも鎧をつけた。駿河方が兵を入れていた三河国の吉良・大浜へ攻め入られ、あちこちに放火して、その日は野営をし、次の日に那古野城に帰陣された」となります。

信長の初陣に関しては他の記録が残っていないので、これを検討するしかありません。

そこでまずこの頃の目まぐるしい尾張・三河情勢を考えてみます。以前にも書いていますが、今回は信長が生まれてからの動きで追ってみます。

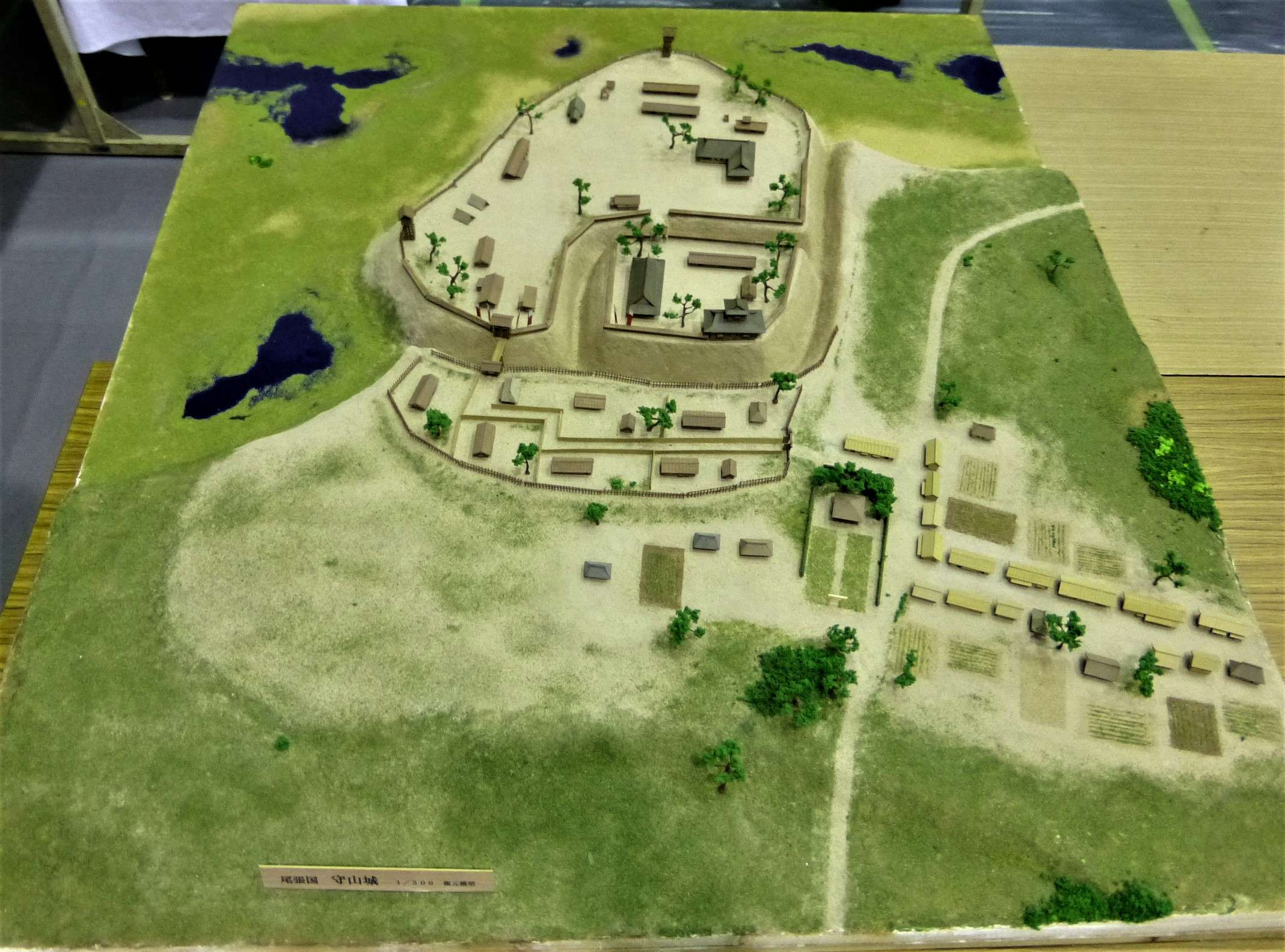

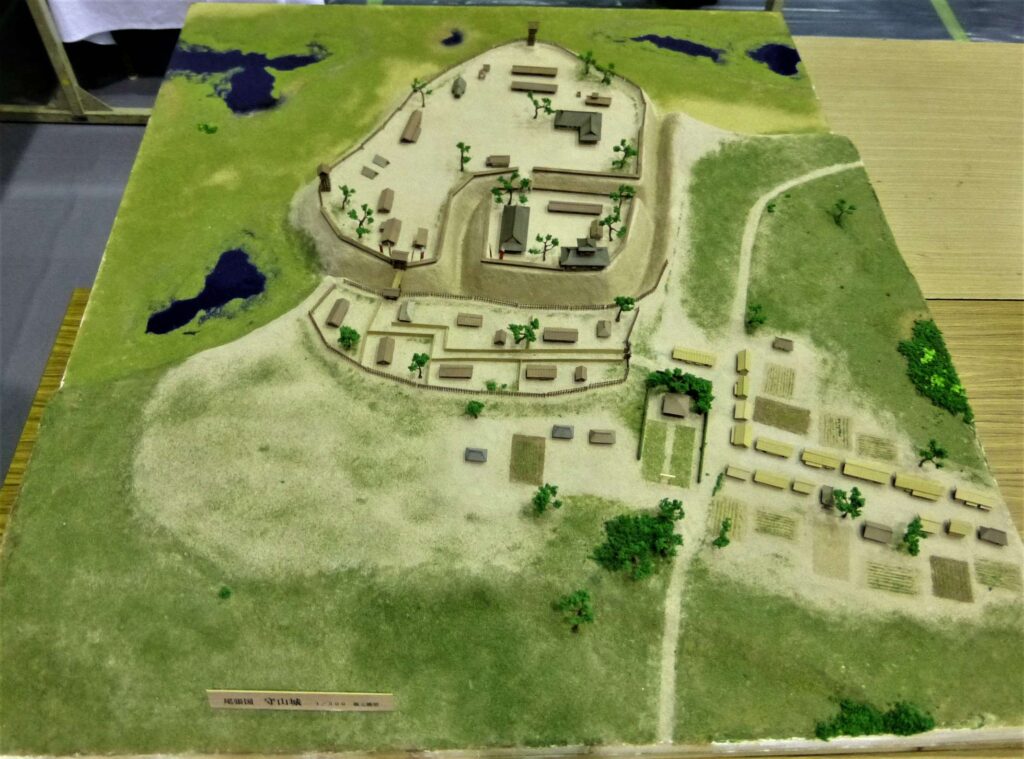

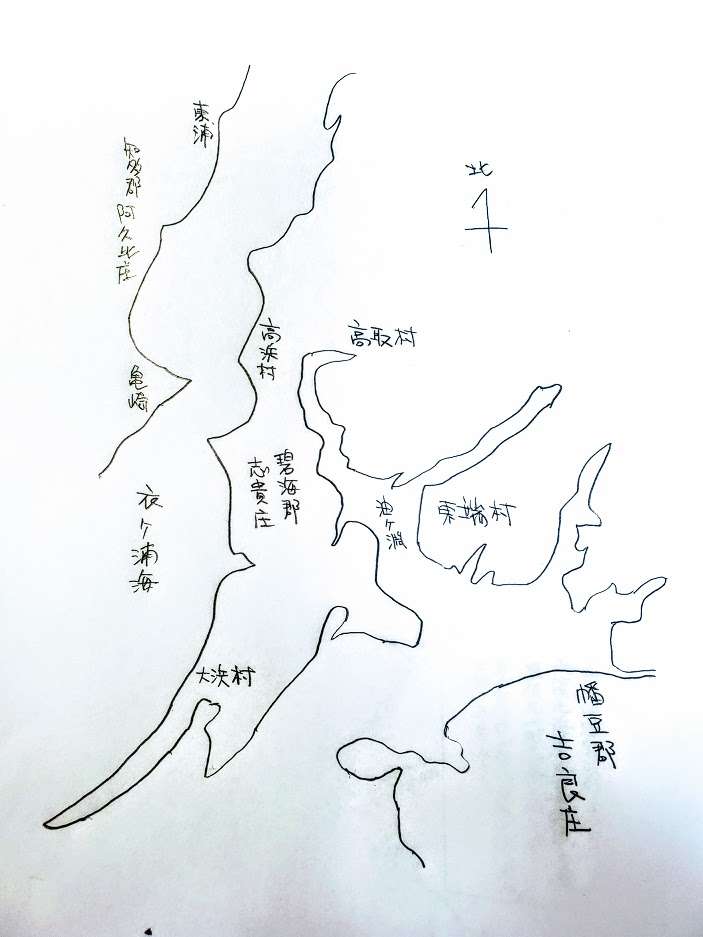

信長の生まれた翌年、1535年に徳川家康の祖父である松平清康が、松平信定の尾張・守山城(名古屋市守山区)で暗殺されます。松平信定は信長の叔父織田信光の義父(娘が信光妻)で、このあと岡崎城に入って清康亡きあとの松平家を主導します。信定の時代、尾張と西三河の松平氏の主流は友好関係であったようです。広忠は37年に東条(西尾市)吉良持広や今川義元の支援を受けて西三河へ戻りましたが、39年末に信定が死んだあと、40年初めになってやっと実質的に松平氏のトップに立ったようです。するとそれを認めない尾張勢と思われる勢力が安城城を攻めました。このあたりから尾張(信秀)と西三河(広忠)の対立が強まりました。

信秀は38年に那古野城を手に入れて熱田を支配し、41年には伊勢神宮へ700貫文を寄付できるほどの力をつけていました。42年には三河小豆坂で今川勢と戦ったとされますが、この第一次小豆坂合戦はなかったようです。43年2月には朝廷へ4000貫文を寄付し、守護の斯波氏を凌ぐほどの財力を見せつけました。また知多半島の緒川(東浦町)や刈谷を支配する水野信元(広忠の義兄弟・妻の兄)を味方にしていました。信秀は翌44年に斎藤道三の美濃を攻めて大敗したこともありましたが、順調に力をつけていました。

今川義元は1545年に北条氏康、武田信玄と和睦し、東側の憂いを取り除いてその後、西の三河への侵攻計画を進めます。そして46年になると10月中旬頃から東三河の今橋城(豊橋市)の戸田氏を攻め始め、翌年、1547年の前半には今橋城を奪い取りました。この動きに連動して信秀も西三河へ出兵し、岡崎城を攻めました。これは義元と信秀の間で西三河を分けあう話がついていたから、というのが『愛知県史 通史編3』の見解です。

つまり松平広忠は今川、織田双方から敵視されていたわけで、徳川の世である江戸時代にはこのあたりの事情はなかなか表沙汰にできなかった話だったため、長い間、曖昧なままでした。安城をとったあと信秀は、岡崎城を包囲し広忠を降伏させ、竹千代(後の家康)を人質にとったのです。しかしこれは義元との約束を破った行為で、その後、織田と今川は対立することになっていきます。そしてこの岡崎攻めに連動して信長の初陣があり、その攻撃先が大浜(碧南市)に設定されました。

信長が生まれてから初陣までには、こんな歴史の流れがありました。信長は子供時代にこういう世の中の動きを見ながら育ったわけです。そしてついに元服、そして初陣。初陣の敵は信長公記によると大浜に入れ置かれた今川兵とされていますが、ここまでの流れを見ていく限り、西三河にはまだ今川の勢力は及んでいませんから、今川兵というのは疑問です。となると敵は広忠に味方する勢力ということに。それはいったい誰なのか。ということでこの先は次回に続きます。