2019年9月6日

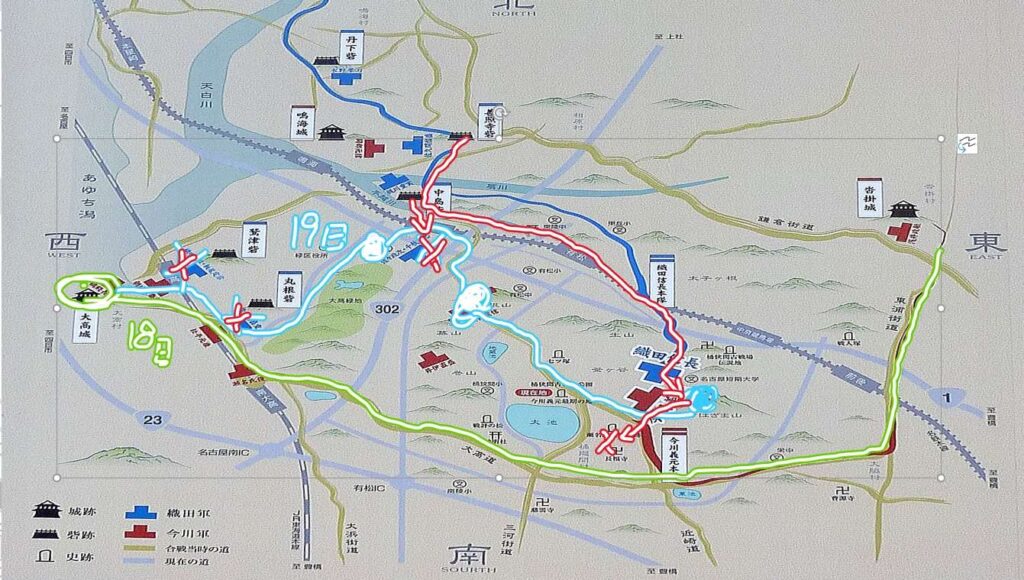

緑区の桶狭間にある案内板には、地元の古老「梶野渡」氏が提唱する地図があります

昨年2月にこの連載でも書きました桶狭間の戦いに関する新説ですが、私の会社で刊行した「現代語訳・信長公記 天理本 首巻」の中で紹介しただけですので、あれ以来、なかなか一般に知られませんでした。しかし今回、出版社・学研プラスが発行するミリタリー・戦史マガジン「歴史群像」でこの説が取り上げられることになりました。2019年9月6日発売のNo.157 (2019年10月号)に、17ページの特集記事として登場します。ぜひ皆さんにも読んでいただきたいのですが、その前にこの新説の概略をもう一度ここでご紹介しておきます。ある程度予備知識を持って歴史群像を読まれたほうが、わかりやすいと思いますから。

この新説を唱えているのは「現代語訳・信長公記 天理本 首巻」の著者でもある、歴史研究家の「かぎや散人」氏です。もちろん今回の執筆もかぎや氏です。私は構成ということで、歴史群像の特集に制作協力させていただきました。さて、この連載では昨年2月に新説を簡単に紹介しただけですので、今回はもう少し詳細にご紹介しましょう。ポイントは3つです。一つは今川義元は沓掛城には泊まらず、合戦前日に直接大高城へ入ったこと。もう一つが、当日の義元は一箇所にとどまらず移動していたこと、そしてあまり知られていない当時の道「小川道」の確認です。

明治時代に日本陸軍が作って、長く信じられた迂回奇襲説が歴史研究者の間で否定されてはや30年ほどたちます。ただ一般の方にはまだ、桶狭間の低地で休んでいた今川義元を、織田信長が密かに近寄って襲ったという迂回奇襲説に馴染みがあるようですが、現在は信長公記の記載に基づいて、山の上にいた義元に対しての正面攻撃が、研究者の間では通説となっています。しかし合戦前日に義元は沓掛城に宿泊して何をしていたのか?、義元はどこを通って桶狭間に行ったのか、突撃前に信長が行った訓示は信長の認識間違いなのか?、義元はいったいどこに本陣を置いたのか?など通説にも様々な疑問があり、それを解こうと、最近でも様々な説が出ています。桶狭間の地元、名古屋市では、少し迂回したという独自の地元説を採用して、この説を中学生などに史実のように教えています。

戦いの真相を追求しようと史料を探しても、多くの桶狭間関係の史料は、戦いから100年以上もの時が過ぎた江戸時代中期以降に書かれています。その意味ではなかなか正確な史料とは言い難い。そこでかぎや氏はそれらを使わず、信長公記の中でも独自の内容と古い形態を留めているとされる「信長公記天理本の首巻」、それから江戸時代初期に書かれ、天理本にも近い内容を持つ「甫庵信長記」、やはり江戸時代初期に書かれて今川方の松平勢の動きが書かれた「三河物語」、この三冊を使って謎解きを試みました。この三冊はどれも戦いから50年ほど、まだ多くの人々に戦いの記憶が残っていた江戸時代初期に書かれたものです。

地元の地図に加筆。緑が合戦前日の義元の動き。青が当日の動きで、赤が信長勢の動きとなります。信長の動きは地元説にかなり近いのがわかるでしょう

以前も書いているので、ここではいきなり結論から言いましょう。義元は戦いの前日に沓掛城ではなく大高城へ入り、当日は大高城から移動して漆山に本陣を置き、そこから高根山を通って撤退している途中、桶狭間村で一番高い64.9mの山にいたところを、雨に紛れて現在の東海道筋を迂回してきた信長軍の奇襲を受けて討たれたのです。義元が移動していたというのが重要なところで、それは今まで誰も言っていません。

大高城址は当時の雰囲気を今も残しています

「三河物語」には義元は戦いの前日18日に沓掛城ではなく、大高城に入ったと書かれています。戦いの当日19日、暗いうちから義元は、大高城から現在の大高緑地公園内を通っていたと思われる小川道を通って鳴海城に近い「漆山」へ移動し、本陣を置きました。松平元康(後の家康)に信長方の丸根砦を攻撃させて、その丸根砦を助けに来るはずの信長を討とうと待ち構えたのです。小川道は鳴海(緑区)から小川(東浦町・緒川)へつながる道で、これまでの研究ではあまり認識されていなかった道です。

善照寺砦から漆山方面を見た写真。距離は800mほど

「漆山」で待ち構えていたのですが、丸根砦が落ちても信長がやってこないので、大高城救援という目的に成功した義元は引き上げることにし、漆山から三河に向けて撤退を開始。これも「三河物語」の記述がもととなります。義元がまず高根山まで退いたころ、信長が善照寺砦に到着。それを見て信長方の武将である佐々・千秋らが撤退する義元の軍勢へ襲いかかりましたが、義元軍はこれを簡単に撃退し、義元はそれを見て、謡を舞って喜びました(信長公記・首巻に書いてあります)。それから義元本隊はさらに撤退して桶狭間の64.9mの山頂に陣を敷きました。

地元説の本陣跡は山の中腹にありますが、実際はもう少し上でしょう

撤退していく義元軍を見て信長は「敵は朝から動いて疲れている。こちらは新手だ。なんとしても勝つ」と正確に訓示して中島砦から出陣しました。そして高根山の山際辺りまで軍勢を進めたところ、突然の暴風雨となります。信長はこれを好機ととらえ、雨に紛れて、当時まだ狭くて人のあまり歩かない道だった現在の東海道筋を進み、義元軍を迂回して、現在の大将ヶ根のあたりから現在の釜が谷を通って南へ進み、桶狭間へ入ります。そして東の64.9mの山にいた義元へと奇襲総攻撃をかけ、ついに討ち取りました。

雨の降り出した山際は、現在の東海道有松宿の西入口、鎌研橋のあたりでしょう

つまり、義元は前日に大高城まで救援に来て、当日は朝から漆山へ移動し、さらに高根山、桶狭間の64.9mの山へと移動しており、最後に雨に紛れて迂回してきた信長の奇襲を受けた、というのが、かぎや氏の説です。歴史群像ではこの説を当時の状況、地形、地図などで、詳細に解説してあります。専門家である歴史群像の編集部からも、なるほど、この説ならこれまでの疑問が解ける、と納得いただけました。450年以上、謎だった桶狭間の合戦の真相がついに…、詳細はぜひ9月6日発売の歴史群像をご覧ください。

国道1号線、大将ケ根の交差点。ここから南の釜が谷を通って桶狭間へ進みます

釜ヶ谷には現在、信長坂がありますが、たぶんそこには上がらず、谷筋を進んだと思われます

昭和になって作られた愛知用水の高台から義元本陣方面を展望。正面のマンションの向こう側あたりが本陣と思われます