2020年10月28日

私は若き信長が専門なので、信長とは関係のない「関ケ原の戦い」にはあまり興味がないのですが、それでも最近、新たな大規模施設ができたとなれば、これは行かねばと訪れたのが、合戦から420年という節目の2020年10月21日にオープンした「岐阜関ケ原古戦場記念館」です。この7月にオープン予定でしたが、新型コロナの影響で工事が進まず、ここまで伸びたとのこと。家康最後の陣跡があったという場所の東隣に建った新しい博物館は、2階建ての建物に展望室(5階)が乗っかった「望楼型天守」のような作りで、脇にショップとカフェの建物を併設しています。関ヶ原町ではなく岐阜県による建設と運営で、周辺の整備まで含めて50億円を超える事業とのこと。気合が入っています。

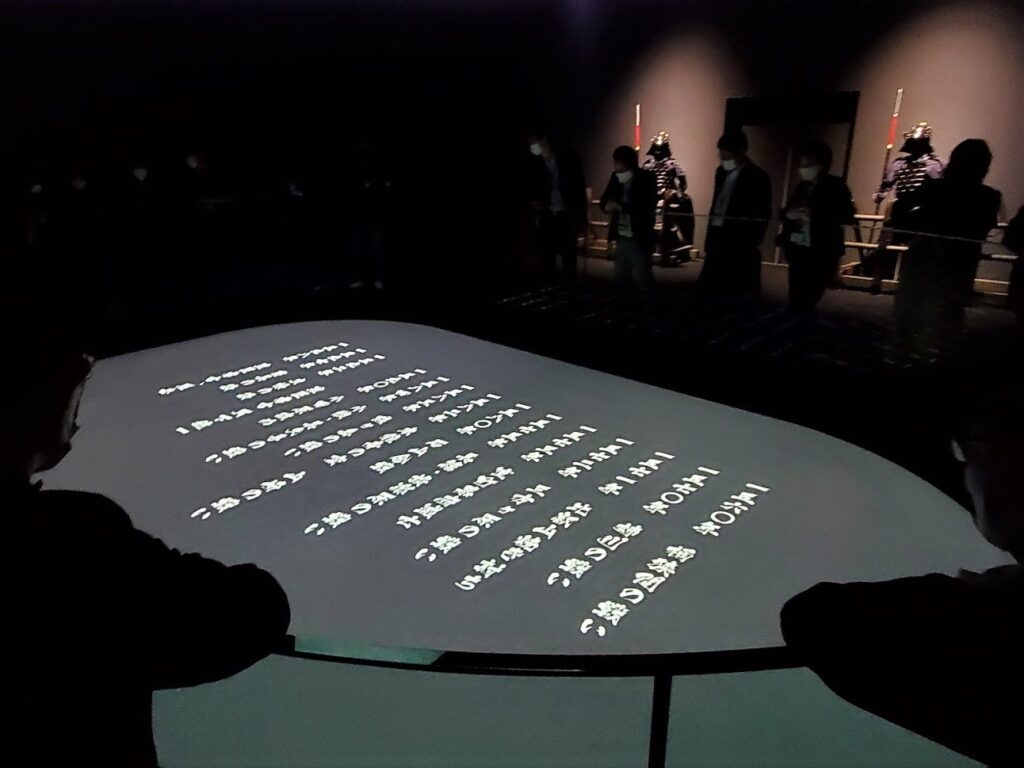

それでは一階からご紹介しましょう。現在は新型コロナの関係で入場がネットからの予約制になっており、人数制限がかかっています。入場者の体温は入り口で自動的に測られます。エンドランスには左官・挾土秀平氏(大河ドラマ真田丸の題字で有名)による笹尾山の土を使った壁画が。それを眺めつつ暗がりの通路から入っていくと、ぐるりと回り込んでまずグランドビジョンのある部屋へ。ここでは床面に大きなスクリーンがあり、それを立ったまま覗き込んで関ヶ原の戦いまでの歴史が8分ほどの動画で学べます。

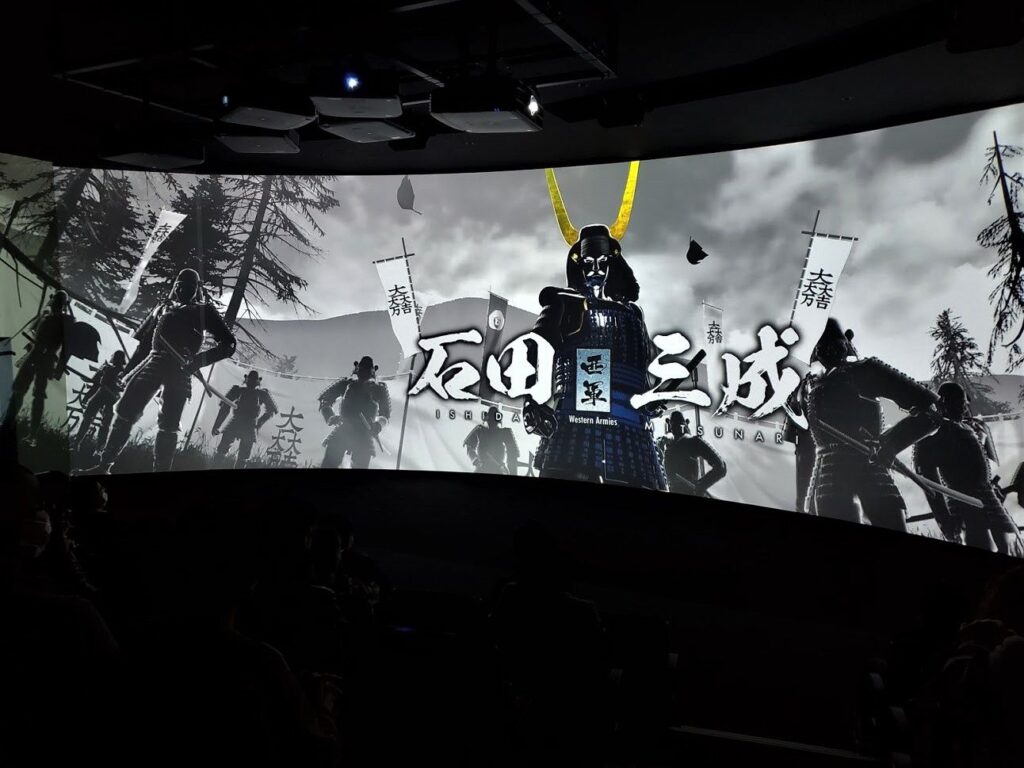

そして次のシアタールームへ。シートに腰掛けると、目の前に横が13m、縦は4.5mの曲面スクリーンが。ここに合戦の模様がアニメーションで映し出されます。シートからは振動と風が出るため、合戦の場にいるような、なかなかの大迫力。9分ほどの動画で、臨戦体験が味わえるでしょう。ナレーションは売れっ子講談師・神田伯山です。

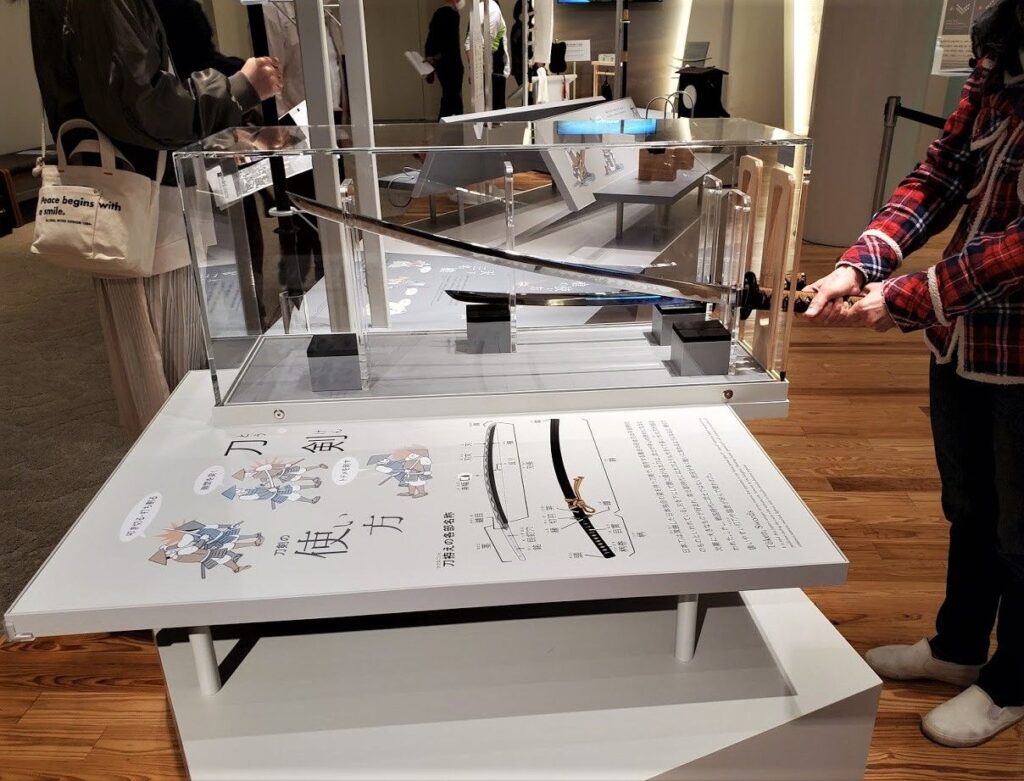

興奮冷めぬまま2階へ上がると、嘉永7年(1854)に井伊家を中心に描かれた合戦屏風が。そして甲冑や文書、絵図など様々な展示物があり、パネル展示だけでなく、絵図の武将に経過を語らせたり、デジタルな地形図で戦いを検証したりと、戦いが理解しやすいよう様々な仕掛けが用意されています。火縄銃や刀・槍の体験コーナーも。ここからエレベータで5階に上がるとそこは360度ガラス張りの展望室となっています。建物が古戦場のど真ん中に建っているだけに、ここから戦場の何方も見渡せます。それぞれの武将の陣跡へ実際に行けるのが関ケ原の魅力ですが、その場合はそこからの風景が見られるだけ。こうして全体を俯瞰して見られるようになったのは素晴らしいことで、より理解が深まるというものです。

ということで、入場料500円(学生300円・中学生以下無料)なら、十分リーズナブルでおすすめですが、とにかくしばらくは予約制ですのでご注意ください(展示だけなら予約なしでも見られます)。ただ、予約さえ取れれば、一度の入場人数は少なく、待ち時間もなくゆったり観ることができますから、見学という点ではかえって良いのかもしれません。なお一階出口付近には岐阜広域観光情報コーナーがあり、ここでレンタサイクルも借りられますますから、ここから陣跡など現地を見に行くことができます。また隣のショップにはたくさんのオリジナル武将グッズがありますから、お土産にも事欠かないでしょう。JR関ヶ原駅から北西へ徒歩10分、クルマの場合は関ケ原インターから北へ約5分と立地も便利。定休日は月曜です。

とまあ、観光ガイドとしてのご紹介でしたが、いろいろ問題も。いえ、施設には何も問題はないのですが、「関ヶ原の戦い」は私が専門とする「桶狭間の戦い」同様、最近は定説が崩れつつあるというのが問題の部分です。「関ヶ原の戦い」に関して現在の説は、明治26年に日本陸軍参謀本部が描いた『日本戦史』による戦いの様相が元になっており、これが100年以上信じられてきました。ところが、最近は一次資料の見直しによって再検討されつつあります。「桶狭間の戦い」も『日本戦史』に書かれた内容が昨今、ほとんど否定されるようになってきており、豊明市にある桶狭間古戦場伝説地と名古屋市緑区の桶狭間古戦場とで様々な論議となっていますが、それもまだここ10年ほどの話です。

「関ヶ原の戦い」もこの数年、多くの研究者が『日本戦史』や、またその元ともいえる江戸時代の軍記物で作られた定説を見直し、「石田三成は西軍の首謀者ではない」とか、「問鉄砲のエピソードはフィクション」とか、なんと「関ヶ原の戦いそのものがなかった」という説まで登場してきています。実は信長が死んで以降、江戸時代に入るまでの歴史は、通説やエピソードは豊富に残っていますが、きちんとした研究は、実はまだまだ進んでおらず、今後の資料検討によって、これからどんどん新しい説が出てきそうな雰囲気なのです。

「関ヶ原の戦い」は『日本戦史』のほか、司馬遼太郎の小説、それを元にした映画、ゲームなどで通説が常識として日本人の間に広く浸透しています。今回の新しい古戦場記念館もこれまでの通説に基づいた内容のビジュアルや展示となっていますが、見学する方は、研究者や歴史好きの間ではこの展示内容とは異なった見解も出始めている、ということもぜひ心の隅にとどめ置いて、御覧いただきたく思います。そのあたりがちょっと展示にあるといいと思うのですが、県の観光施設としてはなかなか難しいところなのでしょう。観光と研究の関係はなかなか微妙です。とはいえこうした施設で、より歴史に興味を持つ人が増えるのは大歓迎です。桶狭間にもこんな施設が欲しいなあとつくづく思いました。