2021年2月16日

たまには新しく出ている信長本も読んでおかないと、と昨年、20年7月に文学通信という会社から出た『信長徹底解読 ここまでわかった本当の姿』という本を購入してみました。何本かの記事で構成されており、編者は堀新氏と井上泰至氏という割に知名度のある1961年生まれの学者です。他のページはともかく、堀新氏が自ら書いた「今川義元と桶狭間の戦い 実像編」という部分を読んでみました。

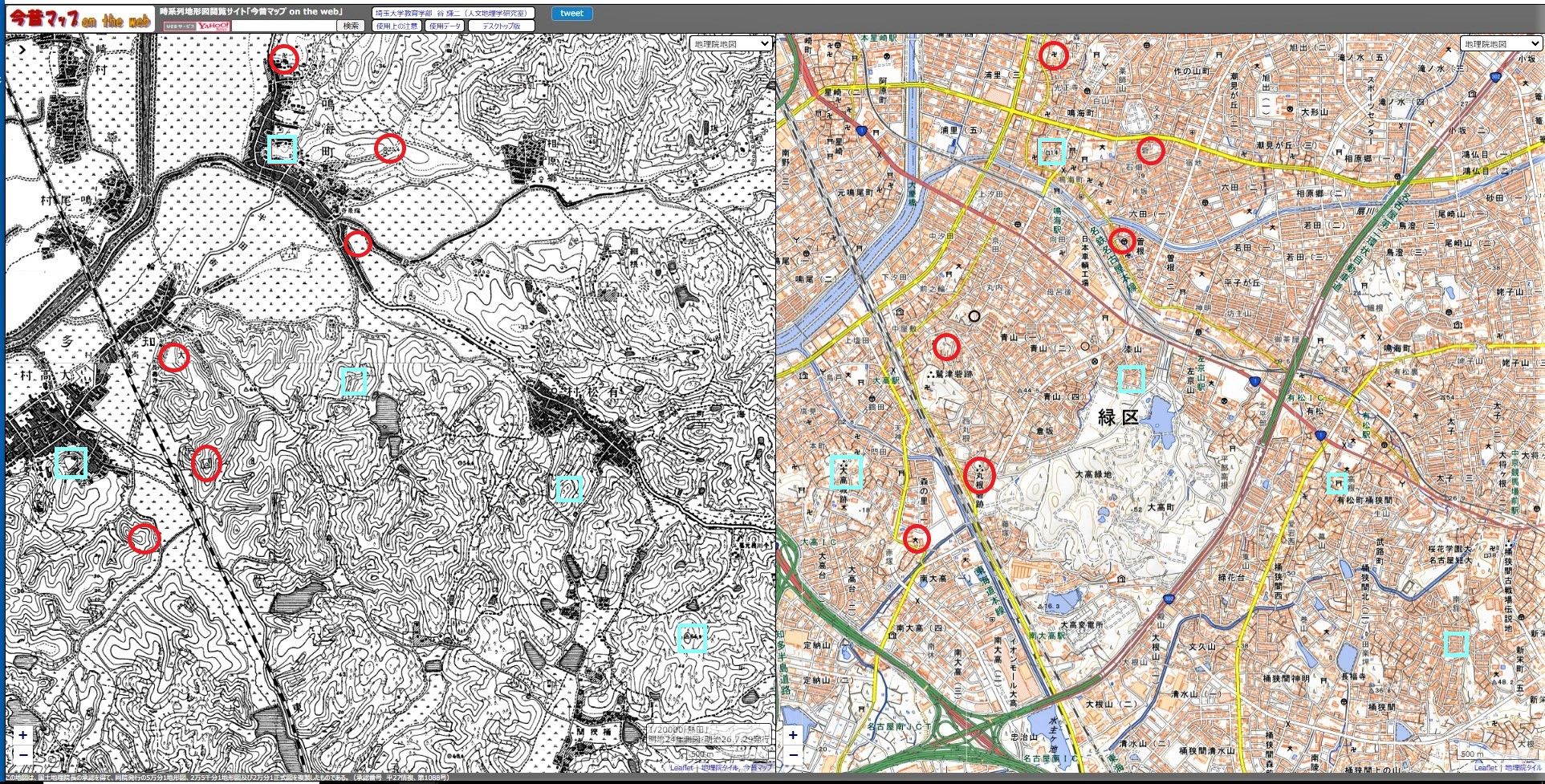

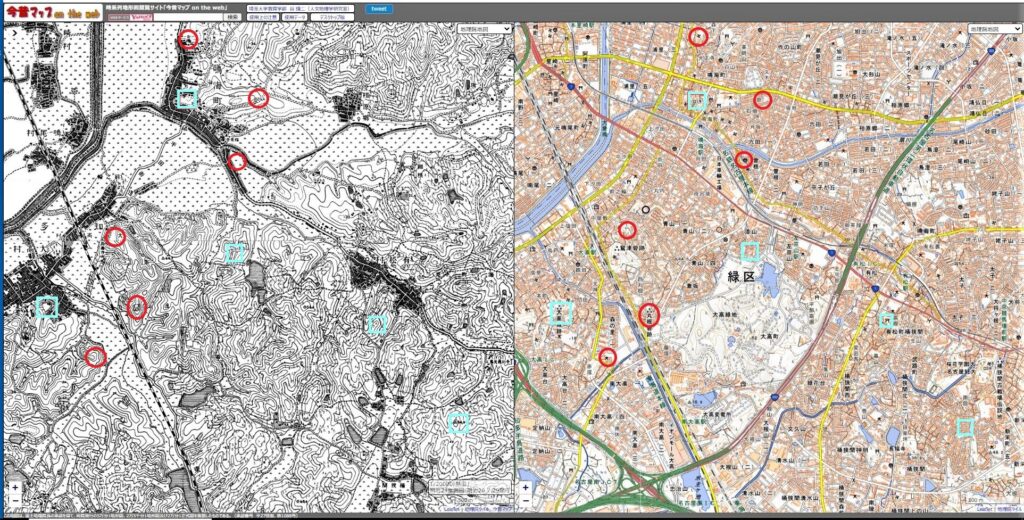

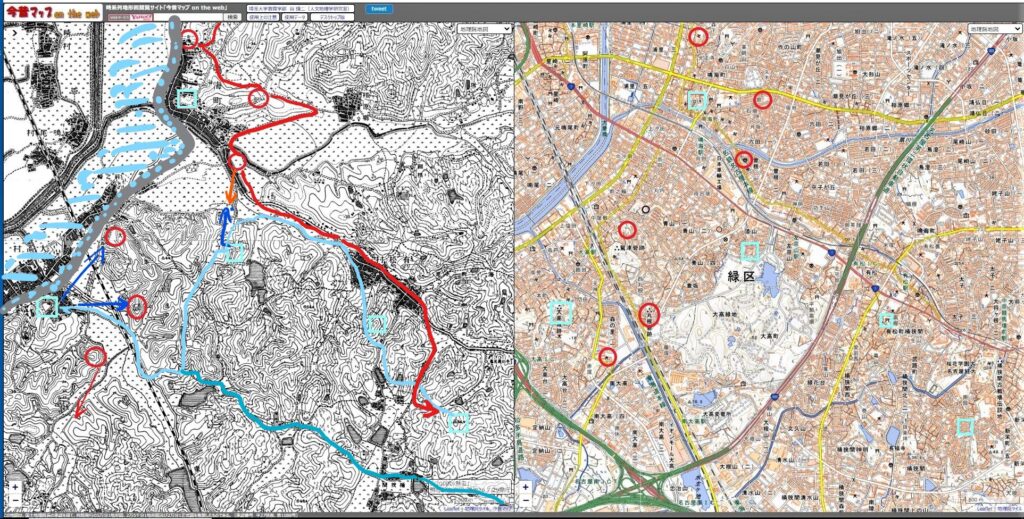

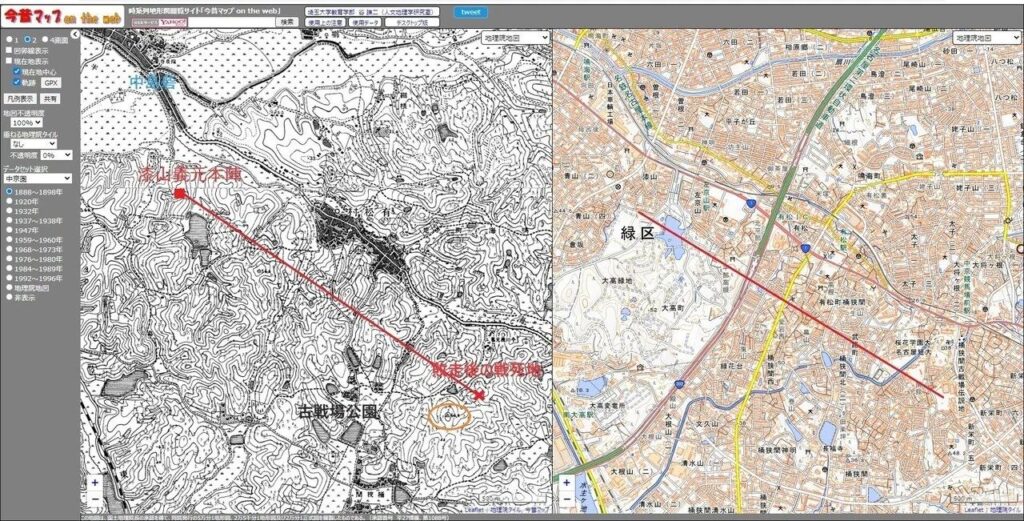

桶狭間の戦いに関して私は、今川義元が前日夜に大高城に入り、当日は大高城を出てまず漆山に陣を置き、そのあと撤退しながら高根山まで退いて陣を置き、そこから撤退部隊と佐々・千秋との合戦を見たあと、更に退いて桶狭間山の山頂に陣を置いていたところを信長に攻められたという、独自の説を唱えています。

ここから考えると、堀氏の説はかなり無理があるように思えるのですが。この本では以下のように書かれています。

あらすじで「正面攻撃による勝利という評価が確立しているが、迂回は否定しつつ結果的に奇襲だったという説もある。両者がどのルートを進軍したのか、どのような考えだったか、から実像を跡づけたい」として「信長公記陽明本を主に、天理本を織り交ぜ」書くとしています。私は結果的に奇襲になったと思っていますが…

戦いの背景の部分では、「今川軍が尾張侵攻を進め、信長も五つの砦で自衛したので義元が出陣したが、信長が合戦を仕掛けたとまではいえない」とします。私は今川軍は侵攻を進めたどころか、信長から押し返されていたと思うのですが…

戦いの経緯では「17日に義元は沓掛城に入城。天理本では18日に信長は国境で一戦するという軍議があったとするが、これは甫庵信長記に影響された改変であり、軍議はなかった」とします。私は沓掛城には入っておらず、軍議もあったと思うのですが…

この本では当日、佐々・千秋が今川勢の先方に突撃したのは、善照寺砦に来た信長を見て「戦法ではなく戦国武士の心性」で行ったとの理解です。戦国武士の心性とは戦わずにいられないメンタリティーという意味でしょうか。そして信長の訓示「敵はくたびれた武者」はやはり他の研究者同様に「信長の誤解」であるとします。さらに甫庵信長記が「本陣後ろの山へ忍び寄り急襲した」と書いたので「その後の軍記物はそれを踏襲し、創作が史実を押しのけて流布した」とします。

どうやら研究史の通説どおり甫庵信長記は徹底的に否定する姿勢のようです。また研究のベースとなるべき信長公記に書かれた信長の発言を、やはり「信長が誤解している」としています。これも他の学者の説と同じではありますが、信長公記を正しいとする研究者もなぜこの部分だけは書いてあることを否定するのでしょうか。

信長の言ったことは信長公記にはこう書いてあります(現代語訳)。

「みなよく聞け。あの敵勢は昨日の夕方に飯を食っただけで、一晩かけて大高へ兵粮を入れたうえ、今朝は鷲津・丸根という二つの城攻めで骨を折り、青息吐息で、くたびれている兵ではないか。しかしこちらはまだ一戦もしていない新手だ。それだけではない、兵の数が少ないからといって大軍を怖れてはならない。運は天にある。こういう言葉があるのを知らないか。攻撃していけば敵が退く。退いたならばさらに引きつけろ。そうすれば必ずや敵をひねり倒し、追崩す事ができるのは言うまでもないことだ。一切分捕(ぶんどり)してはならない。この戦いに勝ったなら、この場に参陣した者は家の名誉となり、末代までの高名となる。ただただ各々励むべし」

この一番重要かつカッコいい信長のセリフを、堀新氏を始め、歴史学者の多くの方が、信長の勘違いというのですが…。

怒りに任せて突っ込んできた信長に運悪く押され、山谷を3キロ逃げて討たれた!?

堀新氏は勝利の要因として最近よく言われる「今川軍に非戦闘員が多かった」「乱取りをしていた」はさすがに退け、「雷雨(になったのは)山際においてだから、(それによって)敵先鋒に気づかれなかった事にはならない」とします。

義元の本陣については「午刻に布陣したのは桶狭間の多くの丘陵地全体。64.7mの山頂が本陣だが、ずっとそこにいたのではなく、時間とともに漆山・生山・名短大付近・石塚山のどこかに移動したかも」

「戦闘は四、五回あったので、それなりに長い距離を移動したはず。64.7mの山頂から漆山へ移動し、そこで信長の突撃を受け、そこから敗走して名短大付近・石塚山で討たれたのでは」

「思いがけなく当日に信長が出陣してきたので、討ち取れると方針変更し、中島砦が見渡せる漆山に布陣したのではないか」とします。私は漆山説には賛成ですが、しかしそこからの長距離敗走はありえないと思うのですが…

堀氏の説は、最初に陣を置いた64.7m(明治時代の地図には64.9mと書かれています)の山頂から漆山へ移動し、そこで信長を討ち取ろうとしていたところを、自軍の先鋒部隊が豪雨によって信長らの進軍に気がつかず、突然攻撃されたので一気に崩れ、そのまま石塚山(現在ホシザキの工場がある)まで長い距離を敗走して討ち取られたということになるようです。

「信長の方も今川軍をくたびれた武者と勘違いしている程度の認識にすぎず、もし今川本陣が近くにあると知っていたなら首を打ち捨てにさせるだけでなく、義元の首だけねらえと命じたはず」と中島砦出陣前の信長の演説をあくまで勘違いだと強調します。

「信長が当日に出陣したのは、大高城下の武者船千艘で義元が伊勢志摩へ侵攻すると知り、激怒による急遽の出陣から。出陣時にわずか五騎だったのも、善照寺や中島で静止を振り切って出陣したのも、怒りにまかせていただけ」

「ただ、その勢いにひるんで今川先鋒が総崩れになり、追撃する中で輿を見つけた信長は初めて本陣が近いのを知り、思いがけず首を取れた。小細工も作戦もない正面攻撃が運良く成功しただけで、小瀬甫庵以下の人々はそれを合理的に説明しようとして迂回奇襲を捏造した」とし、さらに「合理的に説明しようと過剰に拘泥すれば、現代でも同じ轍を踏む」と、合理的に説明するのは無理で、あくまで偶然の勝利であるとします。

さらに「義元上洛説は否定されており、砦の封鎖解除と尾張侵攻という説が主流だが、その根拠となる『古文書集』八を解釈すれば、伊勢神宮の要請で武者船千艘(さすがにちょっと誇大か)を集めて1555年の尾張侵攻時のように伊勢志摩へ侵攻する予定だった、となる」

「義元の塗輿も行軍の街道筋ではアピール効果はない。しかし将軍の許可は得ていたので、上洛したおりには(威厳を示すため)効果的に使うつもりだった」として塗輿に関しても上洛後の使用のためと独自の論を展開します。

つまり、「勝利は偶然と戦国武将の心性が原因」とし

「義元は砦の封鎖を解いたら大高城から伊勢志摩侵攻を目指す予定」

「信長は義元の尾張素通りに(三方原の家康のように)激怒し突然出陣」

「義元は思いがけない信長の出陣に、作戦変更して迎え撃とうと漆山へ移動した」

「千秋らも信長も計算はなく、戦国武将の心性で行動しただけ」

「信長は今川勢をくたびれていると誤解して、静止を振り切って攻撃」

「天候激変は事実だが、今川の酒宴があったのは劇的勝利の象徴表現」

「義元の本気度を捉えるのは難しいが、塗輿を持っていたことからも、将軍を助けるため最終的に上洛を目指していた」としているわけです。

まとめてみると

1、義元は信長側の鷲津・丸根砦を取り払い、大高城から船で伊勢志摩へ侵攻して、あわよくば将軍を助けるためにそこから上洛しようとしていた。

2、信長は三方原合戦時の家康のように、自国を素通りされるのに怒って、怒りのまま何も考えずに出陣し、敵は疲れていると勘違いして漆山を正面攻撃した。

3、義元は信長の出陣を知り、64.9mの山から直線距離で約3キロ離れた漆山へ移動して迎え撃とうと陣を敷いた。そこへ疲れた兵だと勘違いした信長が勢いに任せて突撃してきた。

4、雨でその動きを捉えられなかった義元の先鋒部隊が崩れ、信長の勢いに負けて義元と馬廻は何度も抵抗しながら敗走し、途中の山や谷をいくつも越えて直線距離で約3キロ離れた石塚山(豊明市)まで逃げた挙げ句に討たれた。

ということに。しかしこれはまたすごい独自説ですね。これを「今川義元と桶狭間の戦いの実像」というのはいくらなんでも、と思うのですが。

疑問をいくつかあげます。まず天理本は甫庵信長記から取っているので参考にしないと切り捨て、前夜の軍議はなかった、信長は尾張を素通りされると知って、怒って出陣したというくだり。まあ軍議はなかったにしても信長は何の策もないうつけで、味方の砦が攻撃されるのをただ見てるだけのつもりだったというのでしょうか。各種の信長公記によれば、攻撃されることは前日に信長へ伝わっていたはずなのですが。

素通りされると思った信長が怒りに任せて出陣し、戦況を間違えて認識していたというのも、信長はうつけと言っているに等しく、信長公記は信長のうつけさ加減を書いている、というのでしょうか。ほとんどの研究者が「信長が演説した、敵はくたびれているとの訓示」をうまく説明できず、信長が勘違いしているとしますが、戦国武士の心性で力任せに攻めたというこの説では、他説よりさらに信長を貶めているように思えます。

太田牛一は1567年以降は詳細に信長公記を書いていますから、そうとう詳しく様々なことを調べて知っていたはずです。何十年も前の信秀の時代のことならいざ知らず、太田牛一が30歳の頃にあった桶狭間の戦いに関して、何が起きたかを知らず、信長が勢いだけで戦った、状況を間違えていたという認識で信長公記を書いたということになりますが、果たしてそうなのでしょうか。

そして信長の強襲によって運悪く、直線距離で3キロ、山や谷の連なる地形を敗走して義元は討ち取られたとします。とすれば戦いは相当長い時間行われたということになるのですが、桶狭間山のあたりに広く展開していたと思われる義元の多くの軍勢は、それに気が付かなかったのでしょうか。義元本体との戦闘が短時間で終わらない限り、援軍が到着して、わずか2000の織田軍は蹴散らされるに決まっています。見えているはずの鳴海城の軍勢や、高根山や幕山に陣取っていた義元の軍勢、あるいは大高城にいる松平元康らはなぜ義元を助けなかったのでしょうか。

また伊勢志摩を攻めるという武者船を集めることは、弥富の土豪である服部左京亮が担ったはずですが、彼が何万人もの軍勢や物資を載せて伊勢まで渡ることができる船を千艘も用意可能な軍事力、経済力を持っていたとは思えません。またもし伊勢志摩へ渡るのであれば、自領である三河大浜から出発すればいいだけで、信長軍がいて危険な大高からわざわざ出る必要はないでしょう。また合戦が終わってから、服部の武者船は負けた腹いせに熱田湊を攻めていますが「町人」に撃退されています。そんな程度の軍事力にすぎなかったわけですが。

これまでの学説をまとめてもわからないので、伊勢を攻めるとか変な方向へ考えが行っているのは「合理的に説明しようと過剰に拘泥すれば、現代でも捏造してしまう」ということなのではと思わざるを得ません。堀氏は10年前に上洛説を唱えていましたが、それを否定されてもその呪縛から逃れられず、現地の地形や道路事情も考慮せずに、研究史と史料解釈だけでつじつまを合わせようとして、それこそ荒唐無稽な考えとなってしまったように思います。

私の考えはかぎや散人氏の研究によるものですが、竹内元一氏による『桶狭間の戦い 前夜の真実』という本も最近出されて、少しずつ賛同者が増えてきました。2023年のNHK大河ドラマ「どうする家康」にはこの説が採用されるよう、がんばりたいと思います。まあ、かなり難しいですが(苦笑)

さて、4月から鳴海中日文化センターで行う私の「若き信長講座」は清須城、小牧山城、岐阜城という信長の城に関して、信長公記と最新研究成果によって学び、現地へ行こうと思います。毎月第一土曜日ですので、ぜひご参加ください。鳴海中日文化センター(0120 – 538 – 763)は名鉄鳴海駅前ですから、便利な場所です。近隣に駐車場もたくさんありますよ。