2021年3月17日

大河ドラマ「麒麟がくる」の総集編も終わってしまいましたが、信長ファンにとってお待ちかねなのが、3月26日(金)21時からの、十三代目市川團十郎白猿襲名記念特別企画『桶狭間〜織田信長 覇王の誕生〜』というテレビドラマ(本格歴史エンターテインメント)ですね(フジテレビ系)。番宣サイトのあらすじによると「信長は木下藤吉郎など信用できる者たちを動かし今川軍の情報を集め、義元が大高城に向かうのではなく、織田信長軍と戦う構えで桶狭間にいることを突き止めた」とのこと。義元は大高城に入ったという私の見解とは大違いですが、これはまあ、あくまで歴史エンターテイメントですからまあ良しとしましょう。とはいえ若き日の信長のドラマが放映されるのは大変喜ばしいこと。海老蔵の信長は大河「直虎」以来です。楽しみにしております。

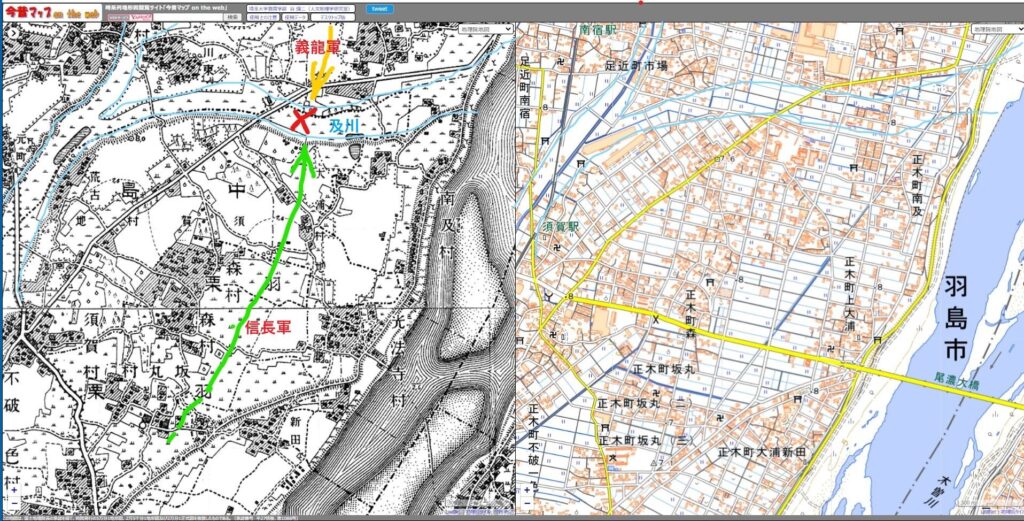

さて、「麒麟がくる」では斎藤義龍が道三を倒した長良川の戦いのあと、道三救援に向かった信長と義龍が戦ったあたりは描かれませんでしたが、『信長公記』によれば「(長良川の)戦いに勝利した義龍は、首実験を終えると、信長が陣を構えた大良方面へ兵を移動させた。そして、大良から3km強ばかりの及川の河原において、織田軍と斎藤軍は合戦になった。足軽を出しての合戦で織田方の戦死者は山口取手介・土方彦三郎・下方弥太郎らである。敵の千石又一と森三左衛門は馬上で切り合ったうえ、脛あたりを切られて引き退いた。」と書かれており、及川の河原で足軽合戦があったことがわかります。そして岐阜県笠松町の生まれという森三左衛門、つまり森可成(よしなり)は信長方にいたこともわかります。生まれ故郷界隈での戦いということで先駆けたのかもしれませんね。

森可成の地元である及川に関しては、一般にあまり知られていません。中川太古氏の現代語訳で今もよく読まれている『信長公記』には、「および河原=地名、不詳」となっています。これは底本である角川文庫の『信長公記』でも不詳とされているからでしょう。しかしちょっと調べればこれはわかること。岐阜県笠松町に北及、岐阜県羽島市に南及という地名があり、その間を流れていたのが及川です。とはいえ現在そこに川はなく、道路と田んぼが広がっているだけなので、不詳となってしまったのでしょうか。今昔マップというサイトで明治初期の地図を見ると、輪中堤の跡が見られ、川筋が浮かんでくるのですが。ちなみにこのあたり、今は岐阜県でしたが当時は尾張国の葉栗郡でした。

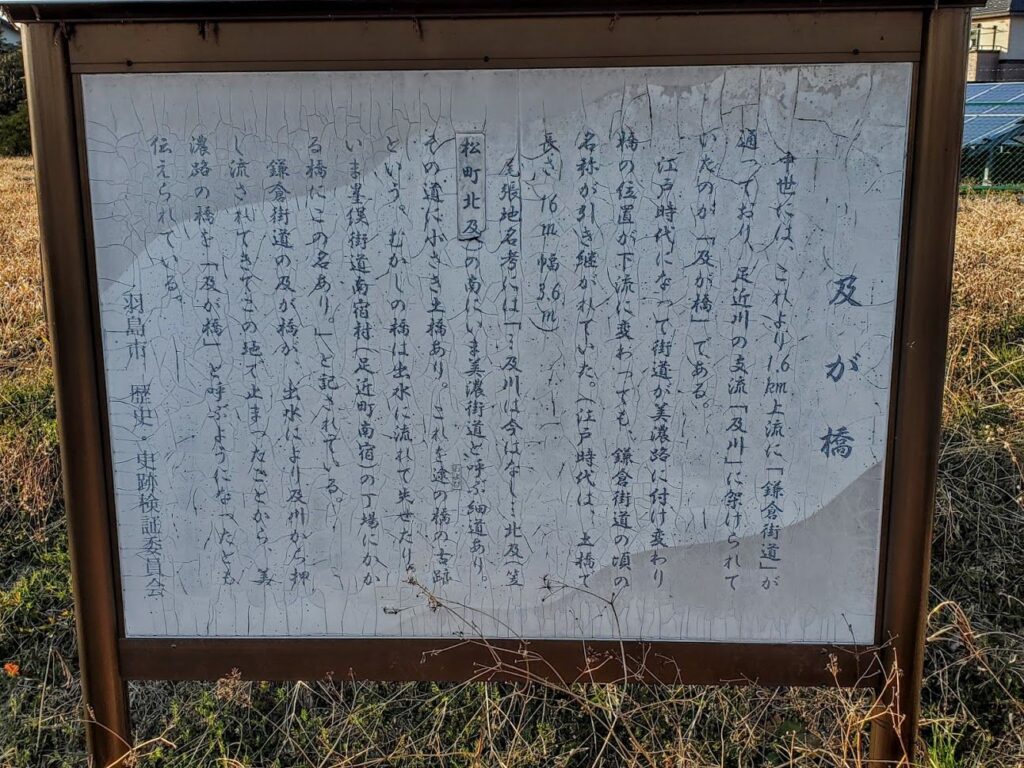

現地に行ってみると、及川の痕跡として、今は美濃路にかかっている及び橋がありました。名鉄竹鼻線須賀駅の北です。その案内看板によれば、かつては上流1.6キロにあったとのこと。そして及川がつい最近、昭和初期までよく氾濫することのある川だったのもわかりました。木曽川から西に分流し、北及、南及の間を流れて、境川から南に流れる足近川と合流するまで、2キロほどの短い流れが及川のようです。ここにかつて鎌倉街道の橋であった及び橋がかかっていたわけです。つまり及び川は不詳どころか、信長の時代の東西をつなぐ主要街道であった鎌倉街道が通っていた場所で、誰もが知る場所だったのです。そこで信長と義龍の合戦があったのですね。

では信長が陣を構えたという大良(大浦)はどこでなのでしょうか。及川から3km南へいったあたりは岐阜県羽島市正木町大浦という場所です。つまりこのあたりに大浦の砦があったのでしょう。信長の死後、江戸時代になって主要街道となった美濃路は、尾張からくると一宮市起からこの大浦へ木曽川を船で渡ります。起の手前にはかつて道三と会見した聖徳寺もありますから、信長の時代にすでに美濃街道と同じ道は使われていたのでしょう。その意味でも大浦砦はこのあたりにあったと考えていいのではないでしょうか。信長は及河原の戦いのあと、砦まで退き、しんがりを自らつとめて、木曽川の河原で鉄砲をぶっ放して敵を食い止め、その間に船で自軍を撤退させています。

では現在の大浦あたりに大浦砦の伝承があるかというと、これがないのです。しかしここから1.5kmほど北の正木町大浦新田には大浦城跡という伝承の場所、金矮鶏(チャボ)神社が存在します。そこにはこの戦いの時に城にとり残された姫が、金の矮鶏を抱いて井戸に身を投げたというお話があるのですが、どうもこれは信じがたい。砦に姫はいないでしょう。またこの場所は大浦新田というくらいで、輪中堤の内側、つまり木曽川の河川敷となります。『信長公記』には「茜部を前にした大浦(大良)の戸島東蔵坊という寺蔵・僧坊の跡を陣所にした。そして陣所構築に堀を切り土塁を構築した」とあり、河川敷に古い寺があったとは考えられないと思います。しかもここから出陣すると及川までは1.5kmしかありませんから、3kmとする『信長公記』の記述にも合いません。

大浦砦は小牧・長久手の戦いの折に、羽柴秀吉が犬山の戦線を離れて二日間に渡り作戦をねったという話も残る砦ですが、木曽川の氾濫によりわからなくなってしまい、後の時代に大浦新田のこの地が、何かのきっかけで伝承地となったのではないでしょうか。実は木曽川が信長の時代に現在の流路の大河だったということも、現在のところ実ははっきりしてないのです。ただ『信長公記』記述からは、少なくとも現在の木曽川の流れのあたりに信長の時代も何らかの流れがあったことは確かだと考えてもいいのではないでしょうか。

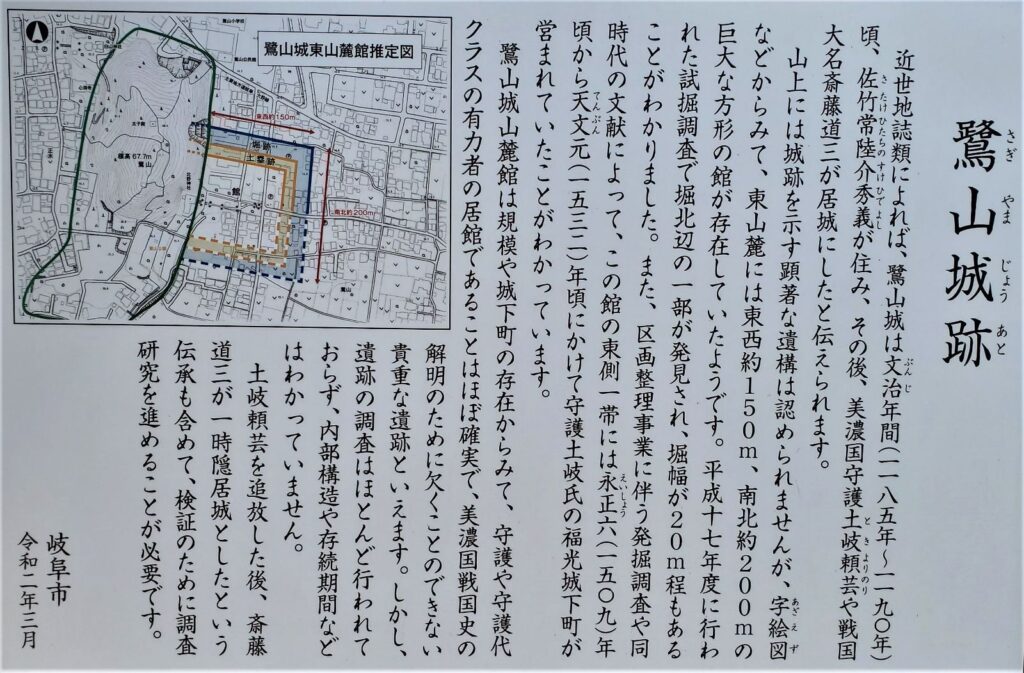

というようなお話をしながら3月6日(土)に鳴海中日文化センターの講座として、岐阜市の「長良川の戦い」の現地へ行き(実はこちらも川筋が変わっていて、どこで行われたかを検討しながらですが)、さらに濃姫の別名鷺山殿の由来となった道三の隠居所(と言われている)鷺山城へ登り、馬ではなくバスと電車を乗り継いで及川の合戦場へ行くという弘治2年(1556)4月18日を再現したツアーを敢行しました。

4月からもこういうディープな信長体験ツアーを行いますので、ぜひ鳴海中日文化センターの私の講座へご参加ください。4月からの半年は清洲城、小牧山城、岐阜城というすごくメジャーな場所をご案内しますが、内容は相当ディープに行いますので、楽しんでいただけると思います。ご興味ある方はぜひご参加ください。鳴海中日文化センターは名鉄鳴海駅前ですから、名古屋駅から20分ほどです。