2020年3月20日

ちょっとご報告が遅くなりましたが、去る2月22日に史跡小牧山城主郭地区第12次発掘調査の現地説明会があり、またまた新しい発見があったことをお知らせしたいと思います。

さて尾張をほぼ平定した信長が、自らの30歳を期に、新しい尾張の首都づくりをしたのが小牧山城とその城下町小牧だと私は考えています。この頃の信長の思いは、美濃を手に入れるという領土欲ではなく、尾張の主として京へ上って室町幕府再興に力を尽くしたい、というものでした。したがって、小牧はそうした尾張の主としての経済基盤となる商業都市を新たに作ろうとしたのだろうと考えています。それまでの尾張中心地であった清須は、守護斯波氏・織田大和守といった、信長が滅ぼした主家筋が作った町でしたから、その影響下から離れたかったのでしょう。

したがって、小牧山城も美濃攻め用の戦闘要塞ではなく、見てくれ重視の尾張のシンボルとしての城、自らの権力のシンボルとしての城、というように考えられるのではないでしょうか。のちに建てられた安土城が日本のシンボルとして建てられたように。小牧市によるこれまで15年にわたる発掘調査で、次々に現れた石垣群がそれを示しているように思われます。

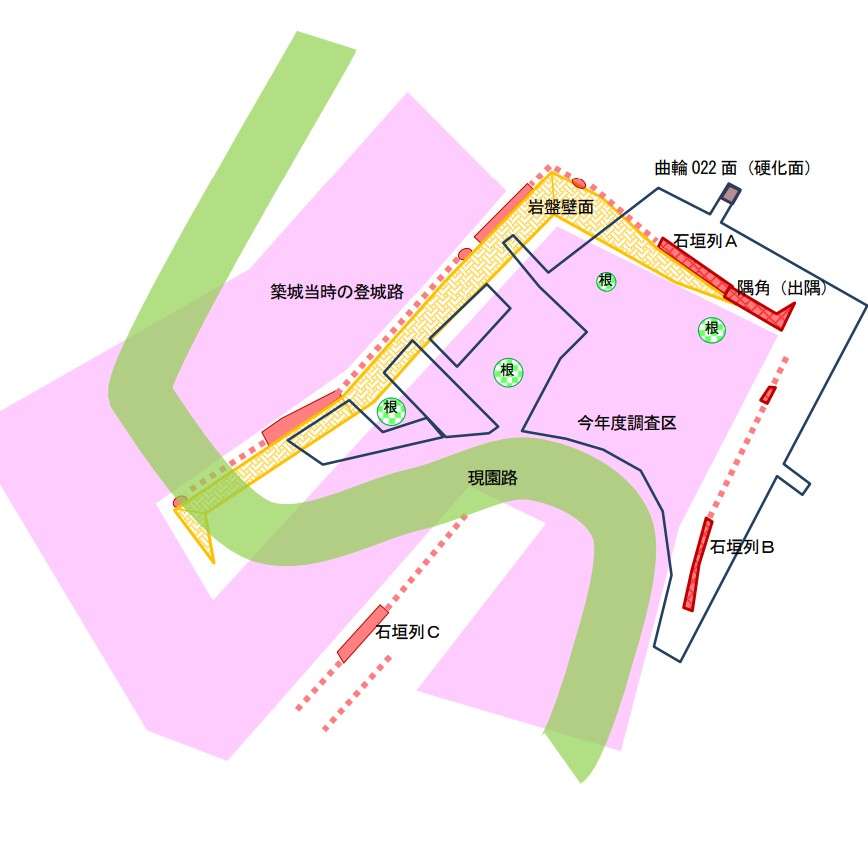

そして16年めの今回の調査で掘られたのは、麓から直線で続く大手道から右に折れて、曲がりくねりながら山頂へと続く大手の登城路の途中です。ここでも信長が実用性だけでなくビジュアルを重視した跡が見つかりました。

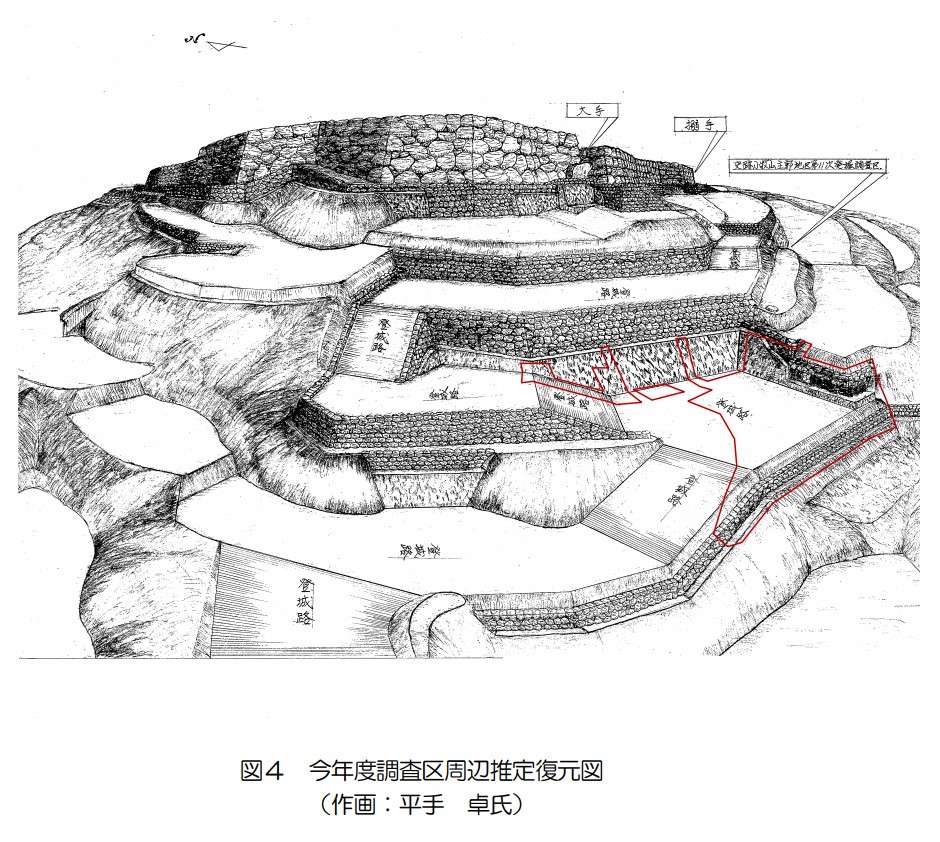

大手道の直線が終わって中腹から山頂までの登城路は、コの字型の屈曲を5回繰り返してだんだんに登っていくのですが、今回の発見はその下から三番目の屈曲部です。登っていくと突き当たりとなり、そこから左へ大きくUターンするように曲がる部分です。

ここはもとからあった岩盤を削って作った平面と大きな石の壁、そしてそれと組み合わされた石垣によって、コの字に造形されていました。石の壁はもともとあった岩盤を削って作られ、その上や横に石垣が積まれていました。削って作られた岸壁は最大高さ3.2m、石垣列の角のところは隅石が積まれており、それがほぼ残った状態で出土しています。算木積みの技術がまだ未熟なため、信長時代の石垣とわかります。

この部分は13m四方の平坦面で、道幅は6mほど、路面の延長は35mほどあり、この路面の一部は削った岩盤の上に20センチほどの塗装土が乗っていました。この土は砂礫なので、水を吸い込むような仕掛けになっていたようです。

この場所に行ってみると、小牧城下がよく見えます。つまり小牧城下からも岩と石垣でできた巨大な壁がよく見えたはずで、ここでもビジュアル重視の城であることが感じられます。

推定復元図をみていただくとわかるように、急な登板路を上がると平らな岩と石垣で囲まれた平坦な踊り場があり、またそこから登板路を上がると平坦な場所があるという構造だったようです。で足元は砂礫で舗装されていたので快適に登れるというわけですね。これなら馬でも上がっていけそうです。

発掘場所は保存のためまた埋め戻されてしまっていますが、いつものようにパネル表示はあるはずなので、現地へおでかけください。新型コロナウイルスの影響で麓の「れきしる小牧」や山頂の資料館はお休みですが、小牧山自体は屋外ですからウイルスもおそらくあまり関係ないはず。4月頃になればNHKの大河ドラマ「麒麟がくる」でも小牧山城の話がでてくると思われます。その前にぜひ現地へどうぞ。

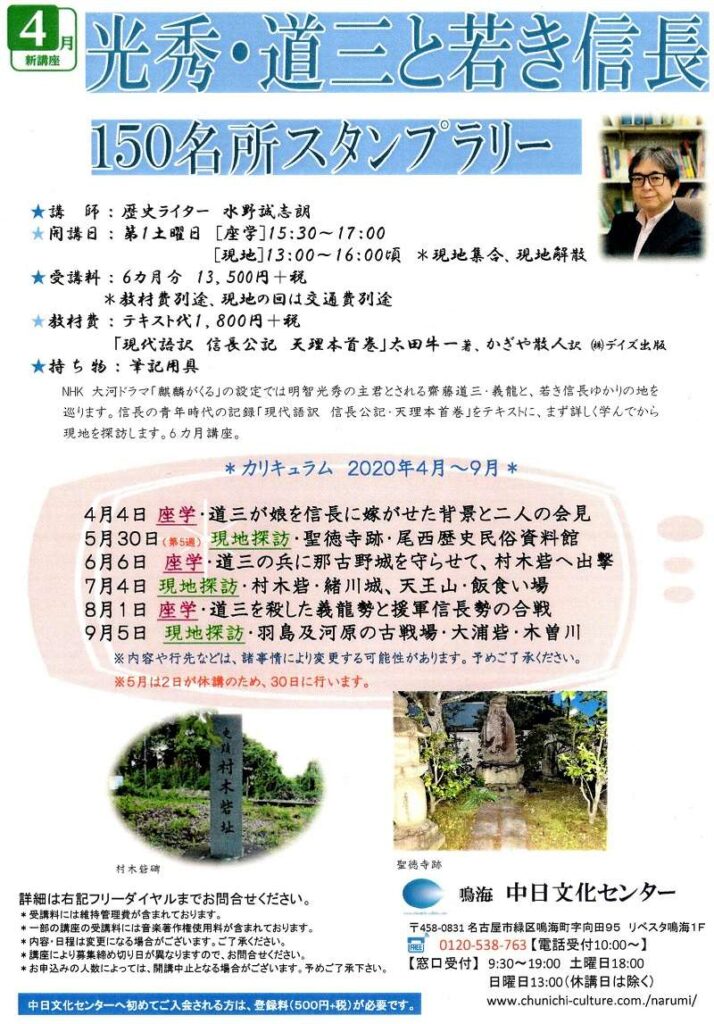

鳴海中日文化センターでの私の講座は、4月から「麒麟がくる」にちなんで道三と信長のお話と現地ツアーを行います。名古屋駅から名鉄で20分、鳴海駅徒歩一分ですから、ぜひ皆さんご参加ください。現在は休講中ですが4月からは再開の予定です。もし4月が無理でも、半年の講座ですので、後半で集中して行うこともできますから大丈夫です。