2017年11月14日

信長の城として、歴史がどんどん書き換わっていると言ってもいい小牧山城の発掘調査、今年も大変なことになっています。

主郭地区第10次発掘調査で、北西の急斜面でもついに石垣がみつかりました。屈曲を繰り返す石垣は「虎口」の可能性もあるようで、残存延長は7.4m、推定高さ1~1.5m。滋賀県立大学・中井均先生の見解では「虎口であり、軍事的なものではなく、石垣を用いることで門という空間を儀礼の場としていたことが明らかになった」とのこと。

小牧山城は別名「火車輪城」と呼ばれたようです。そのわけを私は、石垣の段の間で松明を炊いてライトアップしたからではないかと、以前に書きました。今回の発見のように、山をぐるりと囲んだ石垣があれば、松明の明かりが石垣に反射して、車輪のようなライトアップ効果がより高まったと思います。今回の発見でますますそうではないか、と思えてきました。その視覚効果は、今回発見された石垣の向く北西方向の稲葉山城(岐阜城)からもよく確認できたはず。

小牧山城は城の周りに堀がなく、城下町にも惣堀(町全体を囲む堀)はないようですから、防御性には乏しく、当時の戦闘用の城とはまったく違うものといえそうですが、となるといったいこの城は何なのか、信長は何のために作ったのか、その謎はさらに深まったように思えます。「現代語訳 天理本・信長公記首巻」では、守護所のようなものではないかとの仮説を書いていますので、ぜひお読みいただければと思います。

とにかく、ついに450年の時を越えて石垣が現代に姿を表したのです。信長が作った石垣が、ですよ。これを見られるのはたった一日だけ(また埋め戻されますから)。それが今度の土曜日、11月18日です。現地説明会は午前10時30分から。最終受付は11時30分ですから、登山時間も考えて遅れないようにお出かけください。当日は市役所の駐車場が臨時に開いています。北駐車場も使えますが、南の公園の駐車場は閉鎖されていますのでご注意ください。小雨決行ですが、問合せは0568-72-2101へ。

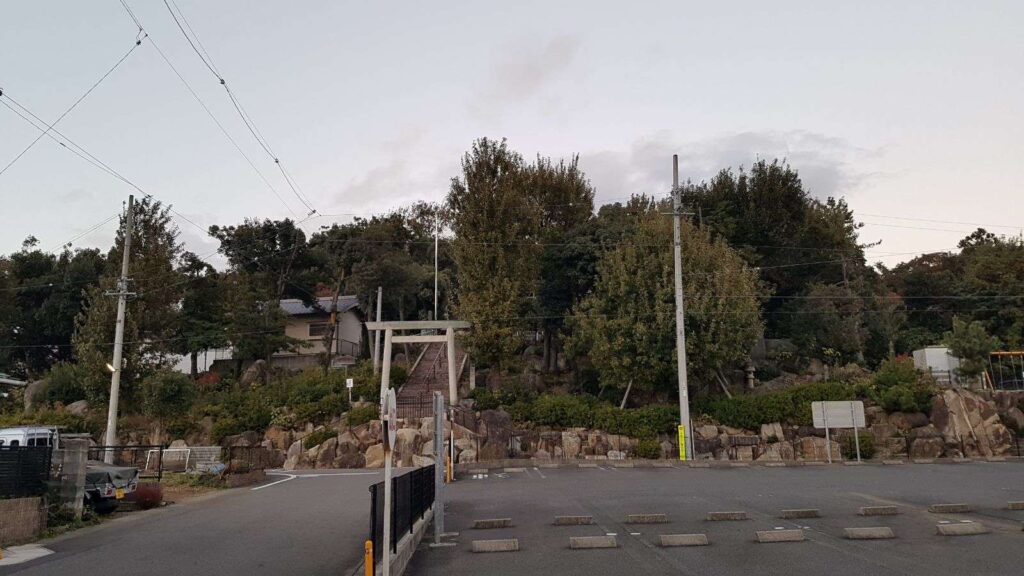

さて、午前中に小牧山城を見たら、午後は石を切り出した岩崎山(愛知県小牧市大字岩崎)へ行ってみてはどうでしょうか。クルマでの移動は15分ほどです。

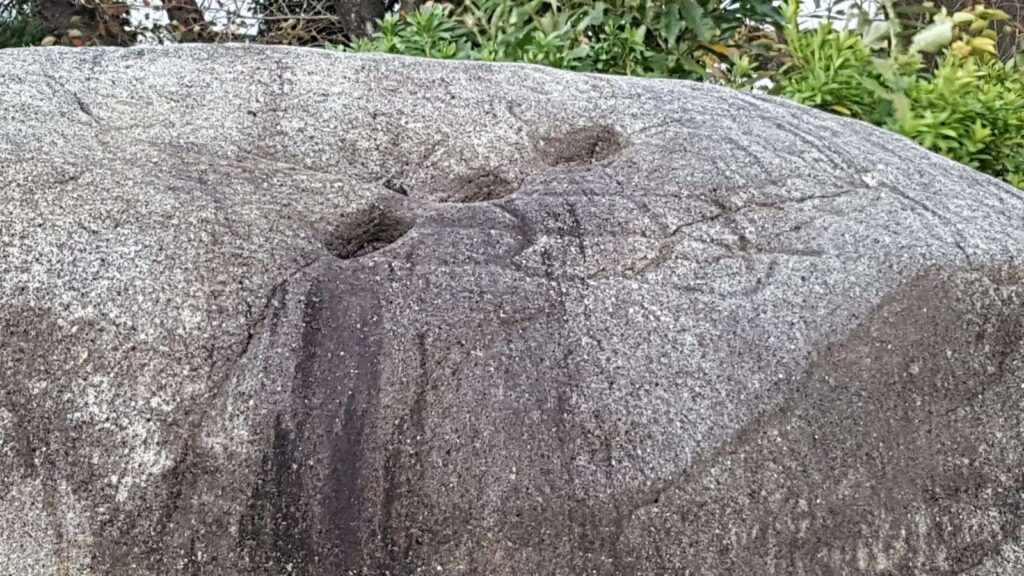

小牧山城の巨石の多くはここから切り出された花崗岩です。岩崎山山頂の熊野神社には愛知県指定の天然記念物である五枚岩という高さ5mの巨石があり、これの迫力は圧巻です。名古屋城築城時には小牧山城の石も持ち出されたようですが、この岩崎山からも切り出されており、その当時の家紋や矢穴のある石が、そのままあちこちに放置されており、今もたくさん見られます。これも楽しいですね。

岩崎山は小牧山から北北東へ直線で約3km。小牧山城の築城時にここから信長が石を切り出したということになると、当時の信長はかなり犬山方面へ勢力を伸ばしていたことになります。小牧山城ができていくのを見て小口城が撤退したと考えられていますが、小口城が堀としていた五条川の北側まで岩崎山から直線で3.5km。これらを考えると、五条川から南は信長の領土だったということになりそうです。

「現代語訳 天理本・信長公記首巻」では、小口城が戦わずして撤退したのは小牧山築城のせいではなく、岩崎山よりさらに北の青塚古墳の上に信長方が砦を築き始めたからと考えています。信長公記に書かれた内容を見ると、そう考えるのが合理的ではないでしょうか。

岩崎山は標高54.9mとそう高くはないですが、熊野神社の舞台からの眺望は素晴らしいですよ。小牧山がよく見えますから、小牧・長久手の戦いでは小牧山の家康に対する最前線砦として構築され、秀吉方の西美濃衆である稲葉一鉄が入りました。また小牧山城では以前市役所が建っていたところを発掘調査して、小牧・長久手の戦いで家康が作った堀を再現してますので、こちらもお見逃しなく。