2014年8月20日

桶狭間合戦の翌年、1561年に信長はいよいよ本格的に美濃へ侵攻します。前年にも桶狭間勝利の勢いをかって二度、美濃を攻めてはいますが、敗退。また当時は三河方面にもまだまだ気を配る必要がありました。

しかし、三河で勢力を持ち直した松平元康(のちの徳川家康)とはこの年4月ごろまでに和議を結べたようで、東方面の安全保障がひとまずできました。とはいえ犬山城の織田信清が斎藤(一色)義龍と結んでこのころ造反しています。

この年5月12日、信長に幸運が舞い込みます。信長の義父斎藤道三を討って美濃を支配していた斎藤義龍が急死したのでした。33歳という若さでしたから、このとき28歳の信長とそうは違いません。

義龍は脂の乗り切っていた時期で、将軍に許されて足利一門の一色を名乗り、北近江の浅井氏と戦うなど、この時点では信長より実力が上といってもいいほどの戦国武将でした。

信長は浅井とこの年4月頃に同盟しており(異説あり)、元康とも和議を結んですぐに義龍が死んだのです。そして死のわずか二日後に美濃へ出兵。敵の当主の死がそんなにすぐに伝わるものか、また出兵にはそれなりに準備が必要なはずなのに、あまりに早すぎるのではなど、すべてのタイミングがよすぎなのでは。

こうなると、義龍の死は信長が何か仕掛けたのではないか、という気がしてきますが、これに関しては何も史料はなく、やはり今回も信長らしい強運と電光石火の行動、ということになるのでしょうか。

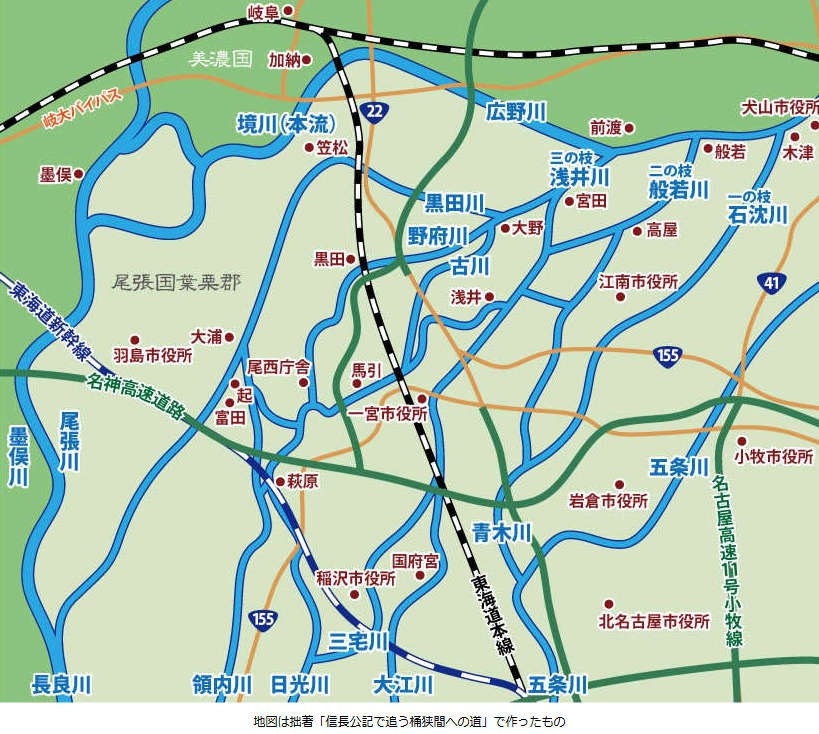

先回紹介したように、当時の川筋がどうだったかはっきりとはわかりませんが、5月13日、清須を発した織田軍は西北西に向かい尾張国中島郡(羽島市)を通過して飛騨川(長良川)に船橋をかけて渡り、勝村に陣を張りました。現在の海津市平田町勝賀です。

この年5月の信長発給文書に中島郡大須(今の岐阜県羽島市桑原町大須)にあった大須真福寺(今は名古屋市中区にある大須観音)に対する禁制がありますから、そのあたり(岐阜羽島駅の南5キロの地点)を軍勢が通ったことは間違いなさそうです。ということは現在の南濃大橋あたりを渡ったわけですね。

これを知った美濃方は長井甲斐守と日比野下野守を大将として、墨俣にあった砦から森部というところまで出撃してきました。今の羽島大橋の北側、新幹線のすぐ東側のあたりです。信長は敵の動きを「天の与うるところ」といって軍を北上させ、2キロほど北側の楡俣川(現在の大榑川・おおぐれがわ)を越えてさらに4キロほど進んだ森部に達し、ここで両軍は激突します。

激しい戦いの結果、美濃勢は長井・日比野の両大将はじめ170人ほどが討死し、信長軍の勝利で終わりました。このとき長井は尾張津島の服部平左衛門康信が、日比野は同じく津島の恒川久蔵が打ちとったということなので、これは信長親衛隊の攻撃だったのでしょう。服部は津島神社御師服部氏へ戦勝品の大将の笛を贈っています。

この古戦場を訪ねてみると、かすれた看板に安八町教育委員会の名で「信長軍は本郷村より長良川を渡って森部村に進出。竜興軍6000に対し織田軍1500で対峙し、墨俣の下宿から押し寄せてきた斎藤軍を、三手に分けて挟み撃ちにした信長軍が破った。前田利家は勘気を解かんと首級二つを取った。森部城主河村久五郎らの働きにより斎藤軍戦死者320人に対して織田軍はわずかという大勝利。首実検をしたのが薬師堂前で戦死者が祭られている。鎧掛けの松は信長が鎧をかけた松で、現在は二代目」とあります。

古戦場の東にある長良川の東側は羽島市福寿町本郷ですから、そこから川を渡ったということになっており、また神戸将監を打ちとった津島の河村久五郎がなぜか森部城主となっています。このあたりの矛盾、どういうことなのかちょっとよくわかりません。

後に加賀百万石の祖となる前田利家は、この戦いで首取り足立と恐れられた足立六兵衛ら二人を槍で討ち取り、これによってやっと信長軍への帰参が許されました。

というのも1559年に信長の同朋(事務方の部下)を喧嘩で斬り殺したため、信長から出仕停止処分を食らっていたのです。桶狭間の戦いでも首3つを取っていますが、それでも信長は許しませんでした。

今回はやっと許されたわけですが、勝手に信長軍に加わって戦っているわけで、当時はそういったことが許されたのですね。これ、なかなか面白い話です。