2021年8月4日

信長を離れ、きしめんの歴史をなぜか書いております。前回、信長の時代の日葡辞書に「Qiximen」が掲載されていることや、父信秀の勝幡城で冷麺が食べられていた話を書きました。しかしそれは、現代の「きしめん」とは異なるものでした。1500年代の話です。

そこで、今回は1600年以降、江戸時代に入ってからの「きしめん」を考察していきたいと思います。1600年代も後半になれば、世の中も落ち着いてきて、1699年に尾張藩士天野信景が、尾張では6月16日の津島天王祭(祇園祭)に合わせて冷麺を食べる習慣があった、と「塩尻」という書物で書いています。それはやがて、冷麺からうどんになったようで、その後は「祇園うどん」とよばれて親しまれていました。つまり1700年代になると、名古屋では「きしめん」じゃなく、うどんだったのです。このころ「きしめん」は文献に見つかりません。どうなってしまったのでしょうか。

ところが1810年になると、伊勢山田・河崎に「きしめん屋」の屋号を持つ大西由兵衛なる人物が記録に出てきます。また1843年に犬山市中本町で「きしめん 是迄十六文うり この代十四文二引下ケ」と書かれた記録もあります。

どうやら1800年代に入った頃になると、「きしめん」という商品があちこちに出回っているようです。しかも、名古屋じゃない場所にまで。1700年代に名古屋にきしめん屋があったという記録があるといいのですが、今のところ見つけられていません。

そこで大胆に想像してみます。

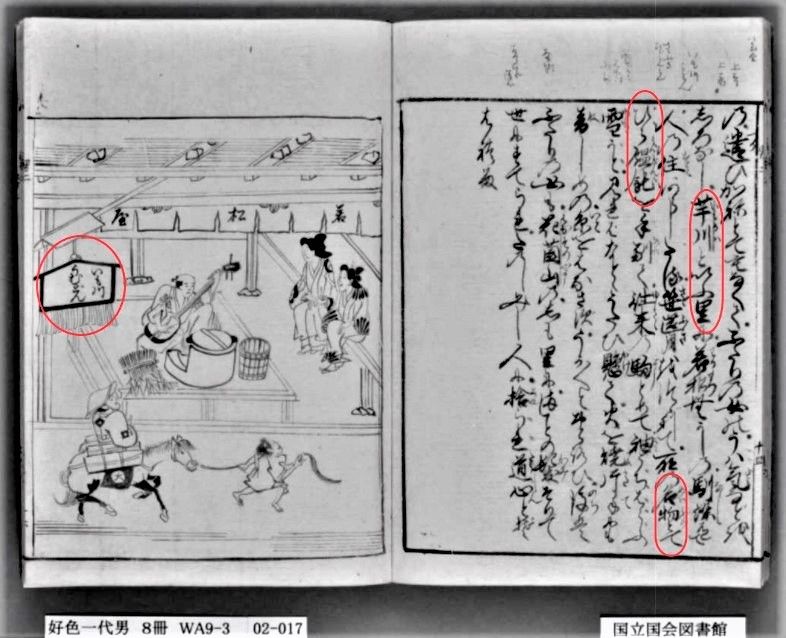

以前に、刈谷の芋川うどんの話を書きました。1682年の井原西鶴『好色一代男』二巻に「芋川といふ里に、(中略)、所乃名物とて、ひら饂飩を手馴れて。」とあり、1600年代の終わり頃、現在の刈谷今川町あたりの東海道沿いでは「芋川うどん=平うどん」が名物でした。どんなものかはわかりませんが、平うどんとなると、「きしめん」を想像してしまいます。ちなみに芋川うどんは、刈谷市一ツ木町7-14-1にある「きさん」という店が復刻を試みていますので、一度食べてみてください。

この芋川うどんが旅人により関東に伝わって、今は桐生名物となっている「ひもかわうどん」になり、名古屋に伝わって「きしめん」となったという説がありますが、1700年代にそれがあったとすると、この説は信じていいように思えます。つまり1600年代の終わり頃にあった東海道名物平うどんの「芋川うどん」を、1700年代に入って誰かが名古屋で売り出す際に、信長時代に使われていた「きしめん」という言葉を商品名にしたのではないでしょうか。

たまたま芋川うどんの評判を聞いて食べに行った名古屋の某うどん屋が「これはうみゃ―がや。おれんとこのうどんも、芋川うどんみたいに平たくして出してみよまい。ほんでも名前が芋川うどんではおもしろにゃーで、なんか考えんとかんな。そういや前に物知りのご隠居に聞いたら、信長さんの時代にきしめんちゅう食いもんがあったげな。その名前を拝借してまえば、新しい麺料理としてちょうどええがね」と考えたのでは、と想像してみましたが、まあ、当たらずとも遠からずではないかと。

前述のように、1700年代に名古屋ではうどんが名物だったわけですから、数多いうどん屋としては、なにか特色のある麺類を出せないものかと思っていたはずです。記録がなにもないのであくまで想像ですが、こうして1700年代に生まれた「きしめん」がうどんとともに名古屋で流行り、たくさんのきしめん店ができて、1800年代になると、前述のように伊勢やら犬山やらでも「きしめん」を食べさせる店ができたのではないでしょうか。

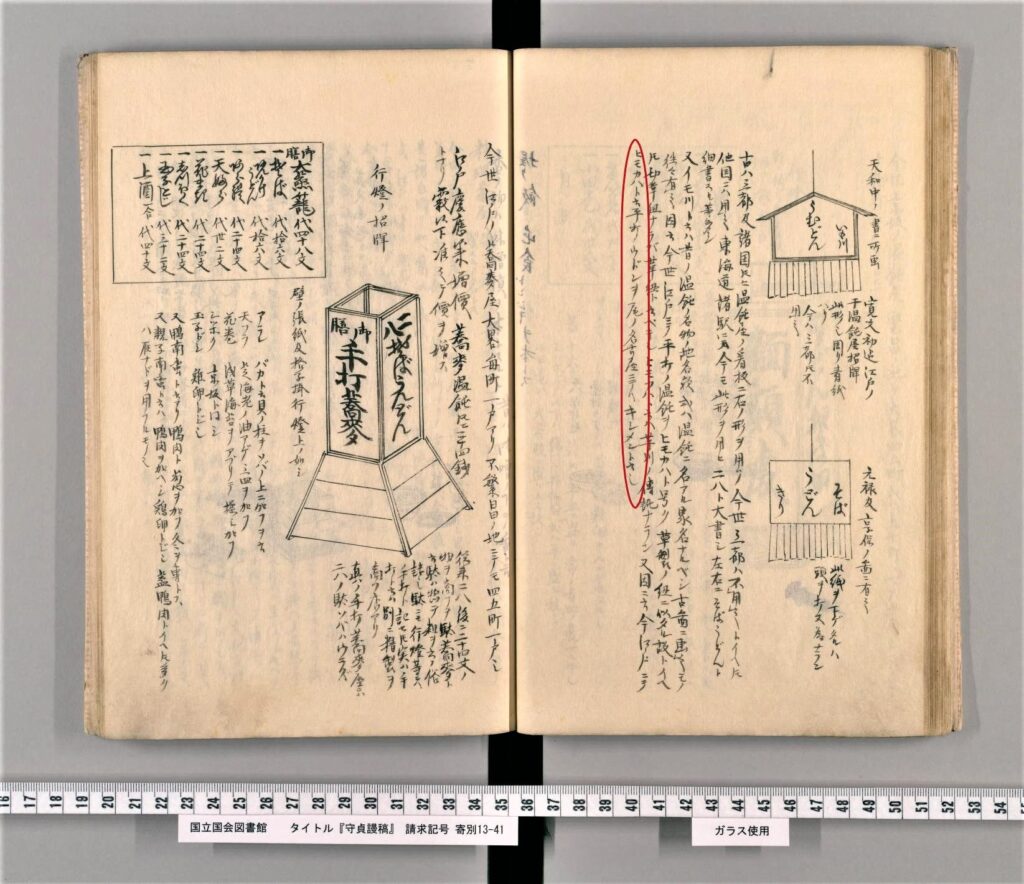

先人の研究によると、きしめんが文献に最初に登場するのは、1838~1853年ごろに書かれた喜田川守貞『類聚近世風俗史』の中の『守貞謾稿』だそうです。それには「今、 江戸ニテモヒモカワト云平打ノウドンヲ、 尾ノ名古屋ニテハキシメント云也」と書かれています。

前述の犬山の話は、1843年のことですから、そのころ「きしめん」は一杯16文で売られていたのが、14文に値下げされたということになります。江戸では、蕎麦が一杯ニハチ16文(二八蕎麦の語源のひとつ)ということですから、名古屋ではきしめんが一杯ニハチ16文だったのでしょう。

つまり江戸時代1700年代のどこかで、芋川うどんを真似て生まれた平打ち麺の「きしめん」が人気となり、1800年代になると、名古屋名物として全国にも知られるようになった、ということになります。なんとなく、年代の辻褄が合いましたが、残念ながら裏付ける決定的な同時代史料がないので、あくまで推測となってしまいます。いかがでしょうか。

さて明治に入り、明治14(1881)年ごろには、お金の価値も変わって「名古屋名物のきしめんは一杯八厘」と『明治還魂紙』にあり、明治21(1888)年の『愛知県下商工便覧』には名産品として「一八うどんきしめん」が掲載されています。

かつては、尾張全域に数十件の暖簾分け店があった有名な「一八うどん店」の名前は、おそらくここからきているのでしょう。この一八という店は、今でもまだいくつかのお店が残っており、名古屋市中区、中村区、西区、港区など市内のほか、鍋田や一宮など近郊にもまだ何件かあります。そして110年以上の歴史があるという中区正木の店は、リニューアルして「四代目一八」として、新たな店舗展開を始めています。

もうひとつ名古屋の老舗きしめん店で面白いのは、大正から昭和の初め頃に創業した店が多いこと。四代目一八もそうですが、東区筒井町「朝日屋」、東区外堀町の「山田屋」、東区清水町(現在は移転)の「井筒冨」など、なぜかはわかりませんが、その頃にきしめん屋の創業ブームがあったようです。

それから100年ほど、きしめん屋は代々引き継がれ、名古屋名物としてここまできましたが、平成の30年ほどの間に他の外食産業に押され、どんどん衰退していきました。きしめんを看板にする店は、もはや数えるほどしかありません。

その理由の分析は、ここではしませんが、現実にきしめん職人の数は減る一方です。しかし、ここに来て「きしめん」復活が見え始めました。若手(といっても40代以上ですが)の職人たちが奮起して、7回目(7年目)のきしころ(冷たいきしめん)スタンプラリーが現在開催されています。このイベントであらためて最近の「きしめん」を食べた人の中からは、「きしめん」は旨いという人が着実に増えてきているのです。

そしてきしころスタンプラリーにも参加している「星が丘製麺所」という新しいきしめん店が今、話題になっています。この店は、讃岐うどんを極め、うどん酒場という新しい業態で人気店「太門」を作った衣笠太門氏と、ミシュランガイドにも載った港区のきしめん店「高砂」の堀江高広氏が作った店で、星が丘テラスというおしゃれな一等地にあり、店の作りも今っぽいセンスで、これまで町のうどん屋に行かなかった若い女性でも入りやすいお店となっています。

そして、何よりの特徴は「きしめん」の麺が幅広であること。かつての「きしめん」は15ミリ程度の幅の麺が多かったのですが、こちらは40ミリほどもあり、薄くてベロンとした独自の食感が楽しめます。私も長年「きしめん」を食べてきましたが、食感といい、ビジュアルといい、幅広麺こそがきしめんをメジャーな食べ物にする起爆剤になるのでは、と考えてきましたので、拍手喝采です。

幅広きしめんは、この店の新開発ではなく、春日井市旭町2丁目19の「えびすや勝川店」、名古屋市昭和区桜山町2丁目38の「芳乃家」などは40年も前から手打ちの職人技で、すばらしい幅広きしめんを打ってきました。

私も初めて食べたときには、衝撃を受けましたが、しかしそれはほとんど知られていませんでした。麺好きがここ10年ほど前からSNSなどで紹介し始め、それらの店が人気店となって、幅広きしめんは段々と知名度を上げてきました。多くの手打ちきしめん店でも、最近は麺の幅が昔より広くなる傾向にあるようです。

さて、話を星が丘製麺所に戻しますが、ここがユニークなのは、その幅広麺を製麺機で作り、しかも茹でてから急速冷凍していることです。職人技とされてきた幅広麺を機械で作れるようにし、冷凍することで、どこででも打ち立て・茹でたて幅広きしめんを食べられるようにしたのです。ムロアジ・鯖節・たまり醤油を使った名古屋独自の汁(味噌・白醤油もあり)も冷凍されて店頭で売られていますので、冷凍された幅広きしめんと汁を買って帰れば、自宅でも店と同じものが食べられるのです。

となれば、セントラルキッチン方式で、幅広きしめん店をどんどんチェーン展開することもできるわけです。きしめん店は後継者不足により絶滅の危機にありますが、冷凍麺によって、もしかすると、名古屋のあちこちで日常的に「きしめん」が食べられる日が来るかもしれません。名物と言われながら、実際には食べられていない名古屋めしの筆頭だった「きしめん」が、再び真の名古屋名物となる日は、近いのかもしれません。以上、新説(真説?)きしめんの歴史でした。