2014年7月25日

桶狭間合戦以降の信長の美濃攻めですが、その前に知っておきたいのが当時の大河の流れに関してです。

尾張からはいくつかの大河を越えないと美濃へ攻め入れないのですが、その一つである木曽川は、今とは違い何本にも別れた支流があり、本流がどれかはまだまだ研究途上にあります。連載第3回【信長が育った那古野城、泳いだ庄内川】でも書きましたが、まずその辺りのお話をもう一度詳しく書いてみたいと思います。

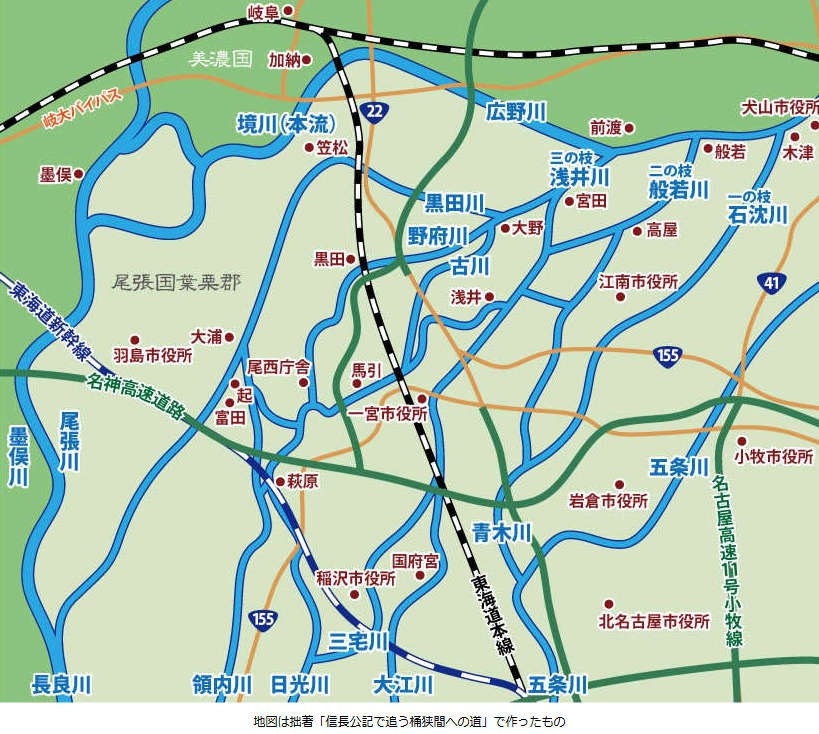

美濃の山中を流れてきた木曽川は、今と同じように犬山城付近で濃尾平野へ流れ出るのですが、このあたりから南に向かっていくつもの支流ができていきます。一の枝、二の枝などと呼ばれ、それぞれに、各地域で様々な川の名が付けられていきます。川の名前は今でも地域ごとに異なっていますね。

中世の始め頃には、西に向いた木曽川本流(一番広い川)は、岐阜県各務ヶ原市の航空自衛隊岐阜基地南側で北西に向き、やがて現在の境川の川筋となります。

つまり、三井山の南から岐阜各務原インター北側をとおり、名鉄各務原線の細畑駅の南を北端として南東へ弧を描いて向きを変え、笠松町の東へ流れていました。

とはいえ今の木曽川にあたる支流の流れもあったようで、岐南町、川島町のあたりは多くの流れの中にいくつもの島があるような状態だったようです。今でも川島町は、木曽川と南流川の間の島といってもいい状態ですが、今の岐南町一帯がそんなふうな状態だったと考えられています。そして信長の時代には河野島という大きな中洲の島がありました。

木曽川本流=境川は、まさに尾張と美濃の境だったので境川と名が付いているのですが、信長の生まれたころは、美濃と尾張で境川の尾張側地域がどちらに所属するかは両者の力関係次第でした。

信長と道三は固い同盟関係となりましたが、その道三が息子の斎藤義龍に打たれた時、救援に向かった信長は地域的には尾張であるはずの及川(木曽川の支流の一つ)の河原で義龍に負けて、おそらく今の木曽川にあたる川を越えて撤退しています。

この時点で境川の尾張側、本来は尾張であるはずの今の羽島市北部あたりは、美濃方に支配されていたわけです。つまり信長の美濃侵攻というのは、失地回復の戦いという側面もあるかと思われます(現在の研究では、信長は美濃を領土化するつもりはなく、上洛路を確保するために、西美濃へ進出したものとされる)。

また道三が最後の戦いの前に美濃を信長に譲ると書き残した、という話も有名ですが、本当に信長との間でその話が出来上がっていたかに関しては疑問が残ります。

さて、木曽川本流の話に戻しますが、笠松のあたりから先は諸説あります。今の境川の流れでなく足近川、逆川、先に出てきた及川など様々な流れがあったようです。

そして長良川につながる流れ(おそらくこれが本流)があり、その流れの下流では海西郡の輪中の中の様々な流れにつながっていくわけです、いずれにしても尾張川とも呼ばれた長良川の西側は美濃ということになります。

信長が本能寺で倒れてから4年後の1586年に尾張で大洪水があり、大きく流路が変わって主流が境川から今の木曽川となったと言われています(異説あり)。そののち、豊臣秀吉が一番大きな流れとなった今の木曽川を尾張と美濃の境界としたのでした。

信長は美濃を攻めるにあたり、三方向から川越えを試しています。まずは西ルート。これは尾張葉栗郡南部(岐阜県羽島市)から長良川を越えて攻め入るルートです。

次は北ルート。これは今の岐南町のあたりの河野島を越えていくもので、稲葉山城に最短距離で到達できるルートです。かつて父信秀もこのルートで道三の稲葉山城下まで攻め入りました。しかし反撃にあい、大敗北したという因縁のルートです。

さらにもう一つが北東ルート。これは犬山あたりで木曽川を越えて鵜沼方面へ侵攻するものです。ところが、桶狭間合戦の後、犬山城の織田信清(信長の従兄弟)は斎藤義龍と組み、信長に反旗を翻していました。

信清の勢力は黒田城(一宮市木曽川町)にまで及んでいましたから、北ルートも塞がれていました。当時の信長は西ルートしか使えない状況だったのです。次回はその西ルートからの攻撃をご紹介します。