2021年6月11日

「国宝犬山城は金山城の移築(これを金山越という)ではないか」。この話はこれまで何度か書いてきました。木曽川沿いに建つ国宝犬山城の上流10キロほどにあった美濃金山城(岐阜県可児市兼山)。ここは本能寺で果てた森乱丸の生まれた城で、信長も甲州遠征の折に宿泊しています。本能寺の変の時には乱丸が名目上の城主でした。その後は弟の森忠政が城主となり、1585年頃に新たに城が建てられ、城下も整備されたようですが、1600年に家康の命で忠政は信州へ移封されたため、金山城は取り壊されて当時犬山を治めていた石川光吉に与えられることになり、その部材は木曽川を筏に乗せて流され、犬山城として建て替えられました。

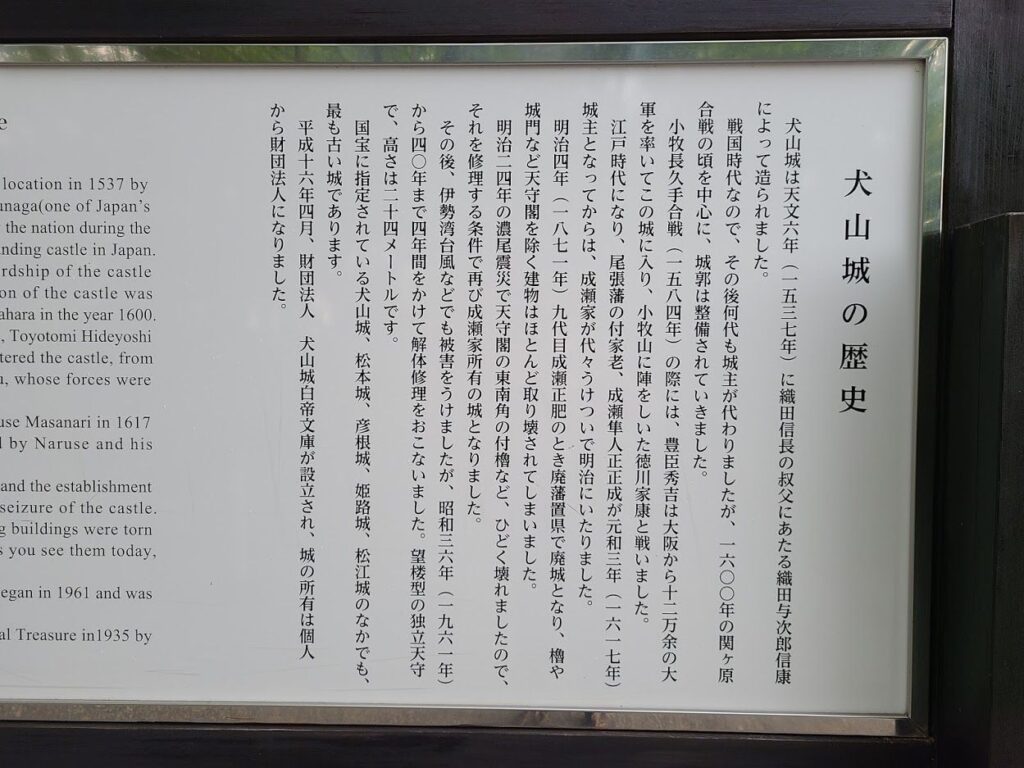

というのが地元兼山と犬山の双方に残る金山越の伝承です。しかし今から60年も前の昭和30年代に行われた犬山城の解体修理・調査の報告書(『国宝犬山城天守修理工事報告書』以下「昭和の報告書」)で、移築の痕跡がないとして、1537(天文6)年の新築でここに建てられたとされ、以後、金山越は否定されて今日に至っています。

そんな犬山城に関して今年2021年3月29日に驚くべき発表がありました。1537(天文6)年の新築ではなく1585年から90年頃に建てられたことが明らかになったのです。これは名古屋工業大学の麓和善名誉教授らが調べたもので、年輪年代法という科学的手法で、犬山城に使われている木材の一部が、1585年から88年に山から切り出されたものである事が判明しました。当時は、木を切り出して寝かせておくなどという無駄なことはしませんので、城は切り出された時期に建設されたということになります。「昭和の報告書」の誤りが、まず一つはっきりしました。

「昭和の報告書」は昭和36年から40年にかけて、当時の城郭研究の権威であった名古屋工業大学の城戸久教授が解体修理・調査の後に書いたものです。しかしその後、半世紀近い城郭研究によって、建築年を1537年としたことはほぼ否定されるようになりました。1563年に作られた小牧山城ですら、石垣が発掘されて大騒ぎになったくらいで、1537年に石垣の上に乗った犬山城が作られるはずがないからです。昭和52年に西和夫という人が1601(慶長6)年建築という説を出し、最近はそれが信じられるようになってきていました。ところが今回、この1601(慶長6)年という説もあっさりと否定されて、作られた時期が1585年から90年に確定してしまったのです。

さらに、「昭和の報告書」では「もともとは大屋根の二階建てで、3,4階の望楼部分は1600(慶長5)年の増設」とされていましたが、今回の調査で3,4階も同じ頃に切り出された木材で作られていることがわかったため、一階から四階までが同時期に一気に作られたことも判明しました。ここでもまた「昭和の報告書」の誤りが判明したのです。「昭和の報告書」では元が二階建てだから二階から三階への階段はつけかえられたものとされましたが、今回、新たに調べて階段の位置の変更がないこともわかりました。構造部分でも「昭和の報告書」の誤りがわかってしまったのです。

金山越が否定されてきたのは「昭和の報告書」で移築の痕跡がなかったとされたためです。決定的な根拠とされたのは、「移築なら釘を抜いて解体し、次に組み上げる時に別の場所に釘を打つので、材木に釘を抜いた穴が残っているはずだが、それがない」というもの。ただ、はっきりとそれを示す証拠写真は、なぜか「昭和の報告書」のどこにも掲載されませんでした。今回の麓教授による報告書を詳細に読むと、三階部分の木材には釘穴や、使われていない貫穴(木材を組むためのほぞ穴)がみつかっています。素人としてはこれはもう、金山城の木材を再利用したからそうした跡があるのではと思うのですが、今回の報告書には、昭和の解体修理時に木材の位置を変更したり、違う位置に移動して使ったりしているからかも、と説明されています…。釘穴がないから移築はないとされていたのですから、今回、釘穴があったことはどうも腑に落ちません。

となるとこの城は1585年に誰が建てたのでしょうか。麓氏による歴史的背景の解説では、小牧・長久手の戦いの翌年1585年の犬山城主は尾張を治めることになった織田信雄方の中川定成で、信雄の指示でこの人が城を建て始めたとします。翌86年には信雄重臣の土方雄久が城主となり、城代を弟の武田清利にしましたが、その間も城の建築は続き、5年ほどかけて完成したと思われる1590年には、信雄は秀吉の怒りを買って改易され、犬山城主は豊臣秀次の父三好吉房になります。さらに1595年にやはり秀吉方の石川光吉に変わったとします。

しかしこうした犬山城主の変遷の中で、この立派な城が作り続けられ、維持された、と考えるより、85年に金山城主森忠政が自らの城として建て始め、1590年に完成して10年ほど維持され、関ヶ原の戦いの直前に犬山へ移築されたと考えたほうが、自然に思えてしまうのは私だけでしょうか。

今回、1585年から作られ始めた城であることが判明したため、昭和の報告書には誤りがたくさんあることがわかりました。となるとやはり金山越はあったのでは、と考えたくなります。むろん金山越に関しては当時書かれた一次史料がまったくなく、江戸時代に書かれた二次史料しかないため、学術的には証明のしようがありません。そのため今回の新発見でも金山越の可能性には全く触れられず、日本一古い天守であることがはっきりしたとだけ発表されました。

とはいえこれまで絶対視されてきた城戸教授による「昭和の報告書」の多くの部分が否定されてしまった以上、地元に伝わる金山越がなかったと切り捨てることには無理があるように思えます。戦前の昭和10年に国宝指定された時には「(犬山城の)天守が建てられたのは1599(慶長4)年頃。その天守は1537(天文6)年に作られた金山城のもので、家康の命で慶長4年にここへ移築された。その折に望楼のある現在の姿に改造された。しかし初期の天守の面影を多分に残している」とこのように説明されていますが、「1537年に造られた」を「1585年に造られた」に変えればこのままで使えそうです(望楼部分はもともとあった金山城のものが移築時に改造された可能性がありますから)。このお話に興味ある方は、過去の私のページや金山越を主張する人たちのホームページや動画などを見ていただければと思います。

※2025年現在、城郭研究の第一人者とされる三浦正幸氏により、金山城の移築で間違いないという見解が示されている。