2021年10月13日

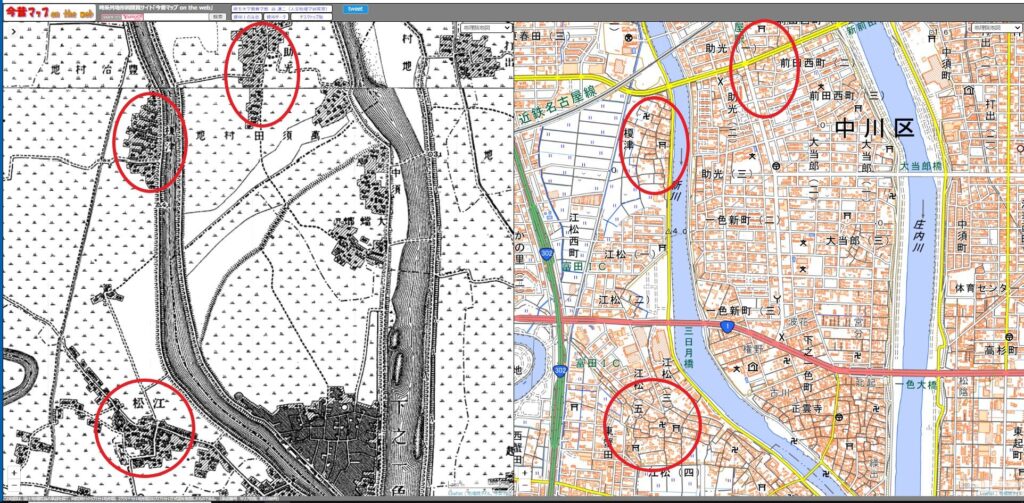

信長の時代の海岸線と、古い集落、古城、その主の関係というあたりが、どうもまた最近、気になってきたので「名古屋市の主な中世城館」というリストからいくつか、名古屋市の中川区内にある古城址へ行ってみました。このリストの城跡は、名古屋市が文化財保護法に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地」として登録している遺跡だそうで、中世の71城館が掲載されています。今回行った場所は、信長の時代の海東郡にあたる場所。庄内川、五条川(新川)、戸田川の下流域です。

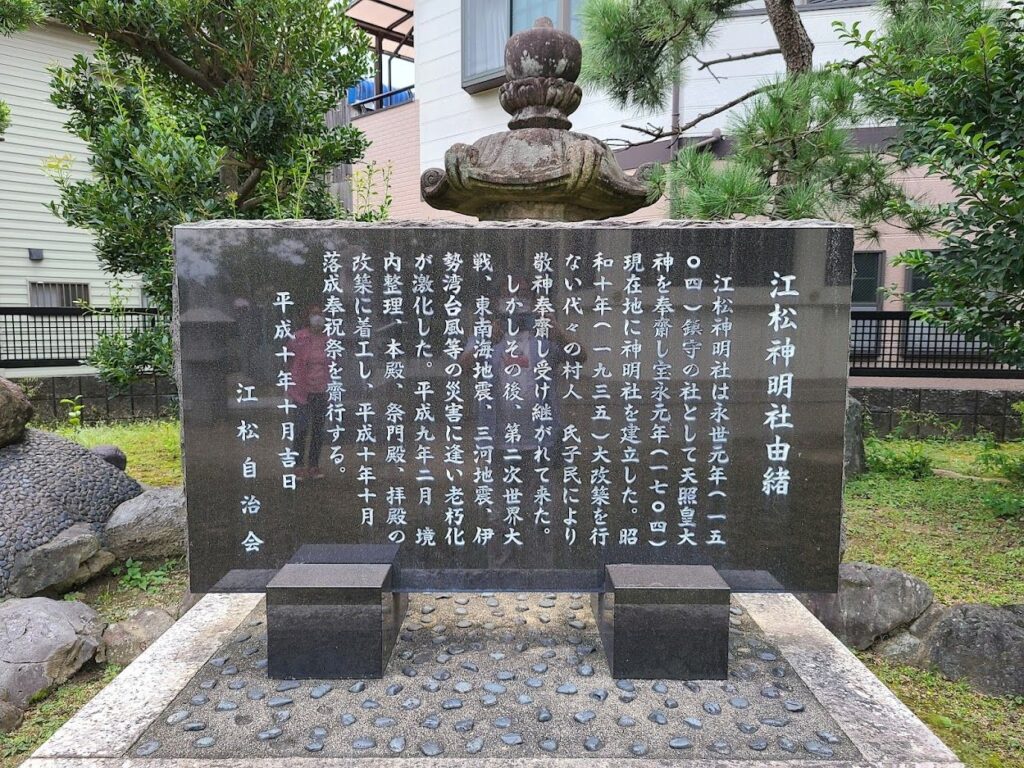

まずは当時の海岸線に一番近い、つまり一番南の江松城址(名古屋市中川区江松)ですが、名古屋第二環状自動車道富田IC近くの、東に新川、西に戸田川という古い集落の中にあります。といっても遺構は何もなく、『新修名古屋市史資料編考古2』によれば、江松四丁目地内の秋葉社の南一帯が字「城屋敷」のためそのあたりかと思われる、とされています。ただ「明治期の地籍図にも城館を想定させる地割・地目はみられない」とも。

かなり謎ですが、どうも、そもそもこの江松という集落は、信長の時代、1500年代にはここにはなかったようです。もう少し北にある榎津(よのきつ)という集落のすぐ近くにあったようで、桶狭間の戦いから80年後となる寛永17(1640)年から同20年にかけての干拓で、このあたりより南の海が埋められて福田新田ができ、その頃に集落がこの場所に移ってきたようです。ということは江松城があったのは、移転前の場所ということになるのでしょうか。

江松城の城主は土方治兵衛で信雄の家臣とされていますが、これは信雄家老といわれる土方雄良(雄久)と間違えられていると思われ、実際には信忠家臣で本能寺の変後に追腹を切ったという土方次郎兵衛ではないでしょうか。このあたりも混乱しているところです。現在も江松の集落には土方という姓が多いそうですから、何らかのつながりはあると思われます。

次に移転する前の江松の近くだったという榎津と榎津城に関して。現在の中川区富田町大字榎津で、新川の西側、南北に今も古い集落が残っています。『中川区の歴史』によると、榎津はもと江那津という漁港だったようで、文和3(1354)年4月の熱田神宮『神宮目録』に愛知郡榎津郷とあり(当時は一時的に海東郡ではなかったよう)その頃からの存在が確認されています。天明7(1787)年に完成したという新川の開削時に上田が潰されたという話が残っており、上田というのは田んぼのことか地名のことかよくわかりませんが、ちょっと不自然に南北に細長い集落ですから、新川の切削によって東側の村域が少し削られているようにも思われます。

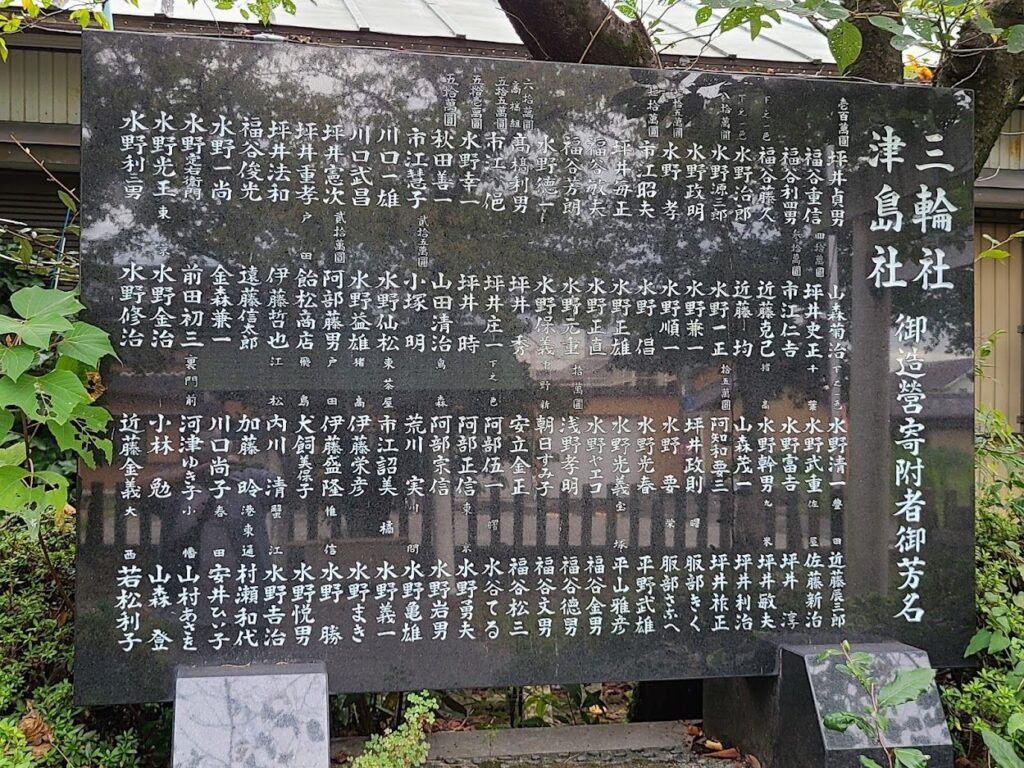

榎津城は大字榎津字郷中にあったとされ、現在の津島・三輪神社のあたりと思われます。城主とされるのは長田兵庫右衛門。まったくどういう人かはわかりませんが、一つヒントになったのは津島・三輪神社にあった近年の造営寄付者碑に水野という姓の人が圧倒的に多いこと。桓武平氏の系統で長田を名乗った平経家という人が尾張国海東郡の師桑(愛西市諸桑)に来て、この子孫が尾張国山田荘水野郷へ移って水野を名乗り、やがて尾張藩士の水野家となっているとされます。諸桑と同じ海東郡の榎津にいた長田兵庫右衛門はこの長田氏関係の中の人ということになるのでしょう。長田氏=水野氏ですから今でもこの神社に水野という姓の人が多く関係しているのも理解できるところ。

ちなみに信長に関係する水野氏は緒川(知多郡東浦町)系水野氏(源氏とされる)が多いですが、海東郡発祥の水野はそれとは別の流れの平姓水野氏となります。ちなみに私の水野もこちらの平姓水野です。立命館大学が名字マップというものを公開していまして、それで調べてみると5万410人で15万7227の名字の中で110位という水野姓ですが、多いのはやはりダントツで愛知県16390人、ついで岐阜県5022人、そして東京都4950人。水野一族は今も尾張・三河・美濃に住んでいるというわけです。

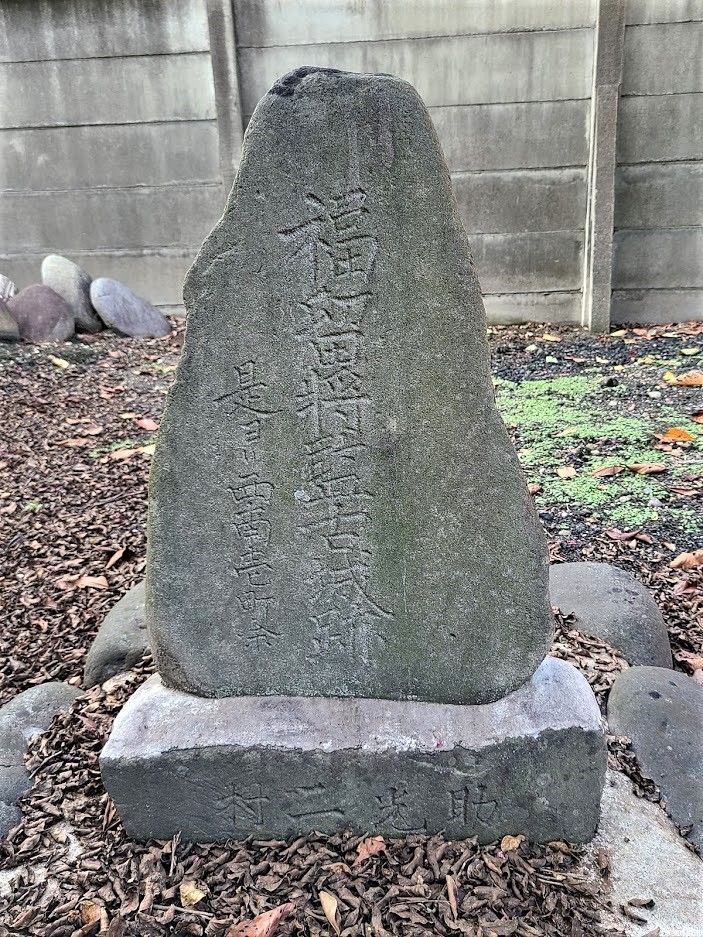

さて話を戻します。榎津から新川を隔てた東側に助光という集落があり、その中の土之宮神明社(中川区助光1丁目)境内一帯が助光城の跡とされています。この境内に「福留将監古城跡」と記された石碑がありますが、『富田町史』によれば、この石碑は社の後ろの竹薮のなかから発見されたものとのこと。またこの神社の棟札に「奉建立御社一宇、大檀那助光郷、福富宮内左衛門尉光親、文明十一年巳卯閏九月八日」とあって文明11(1479)年に福留ではなく福富という人が社を建てたと記録されています。村人の伝承として江戸時代はこれを福住としたり「ふくどみ」としたりしていたようで、どうもはっきりしません。

そこで『織田信長家臣人名辞典』で調べてみると、信長の馬廻りである赤母衣衆の一人に福富秀勝という人がいます。信長の若い頃からの家臣のようで、最後は本能寺の変で信忠と討死しています。助光村に近い岩塚村(中川区岩塚町)の出身とされ、福富を「ふくずみ」と読んだといいますから、読みの面でも助光の伝承に合致します。福富宮内左衛門尉光親は福富秀勝の親戚筋と思っていいのでは。福留将監もおそらく福富将監が正しいのでしょう。

以上、3つの城跡を回ってみて、海に近い当時の海東郡というエリアは、農地は埋め立て地だったのできれいに地割されていますが、集落部分は古くて狭い道や住居の区割りがそのまま手つかずで残っているという事がわかりました。今も名古屋市内とは思えないような農村風景が残っています。そして信長より以前の話はやはりよくわからない、ということもわかりました。尾張時代の若き信長をもっと理解するには、こうした当時の状況をさらに知る必要がありそうです。この話は次回に続きます。