2021年9月10日

9月8日に放送された NHK『歴史探偵』は観ていただけましたでしょうか。番組で私は大高城のお話をしたわけですが、「桶狭間の戦い」に際して、信長は義元が大高城を後詰(救援)に来るように仕掛けていた、義元も後詰に来ざるを得ないと、そんなことを説明しました。それに絡んで今は忘れ去られている、あるいは消し去られてしまった正光寺砦や氷上砦があったこともご紹介しました。

大高城に関しては、我々が「新解釈・桶狭間の戦い」として提示している、前日に義元は大高城へ入り、合戦当日はここから移動(実質は撤退)していたところを信長が襲ったというストーリーがベースにあるんですが、番組では残念ながらそういうストーリーまではご紹介いただけませんでした。桶狭間の戦いの謎は、かぎや散人氏による新解釈によってすっきり矛盾なく説明できますので、それを番組でお伝えしたかったのですが、さすがにちょっと無理でした。

これまでも書いてますが、もう一度桶狭間の戦いの謎がとける新解釈、いやもう真相といっていいと思いますので、ここで簡単にまとめておきます。大前提は義元が移動していたということ。だから義元本陣は何箇所もあるわけです。また当日は沓掛城ではなく大高城から出陣したと考えるのも新たな発想だと思います。

さて、じわじわと尾張に侵攻してくる今川義元とは父信秀の時代から戦ってきましたが、信長の代になって、桶狭間の戦いのあった1560年頃までに尾張内部の敵対勢力をほぼ抑え込み、信長は独裁体制を確立しつつありました。信秀が死んだあと、今川との戦い路線を引き継いだのが信長で、以来、弟の信勝を含めた今川との和睦を求める国内勢力を、徹底的に粛清してきたわけです。

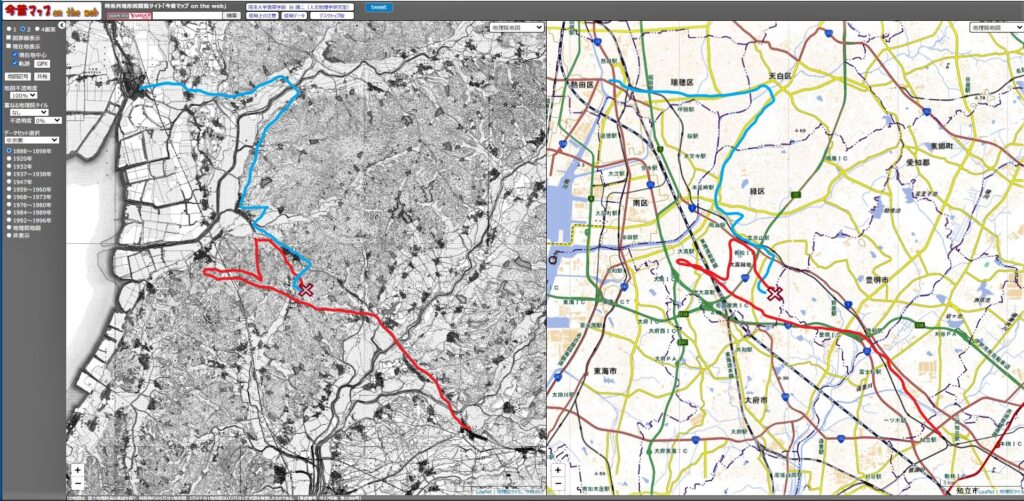

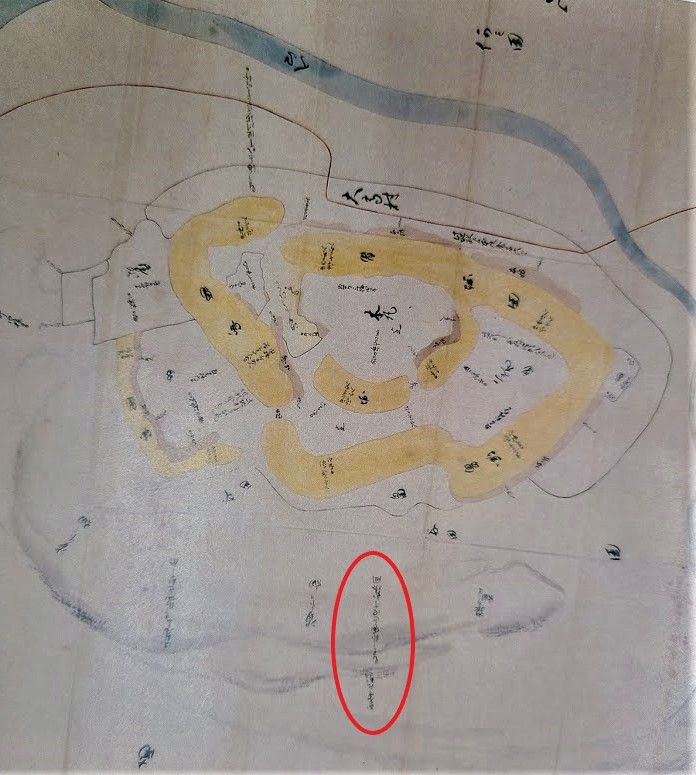

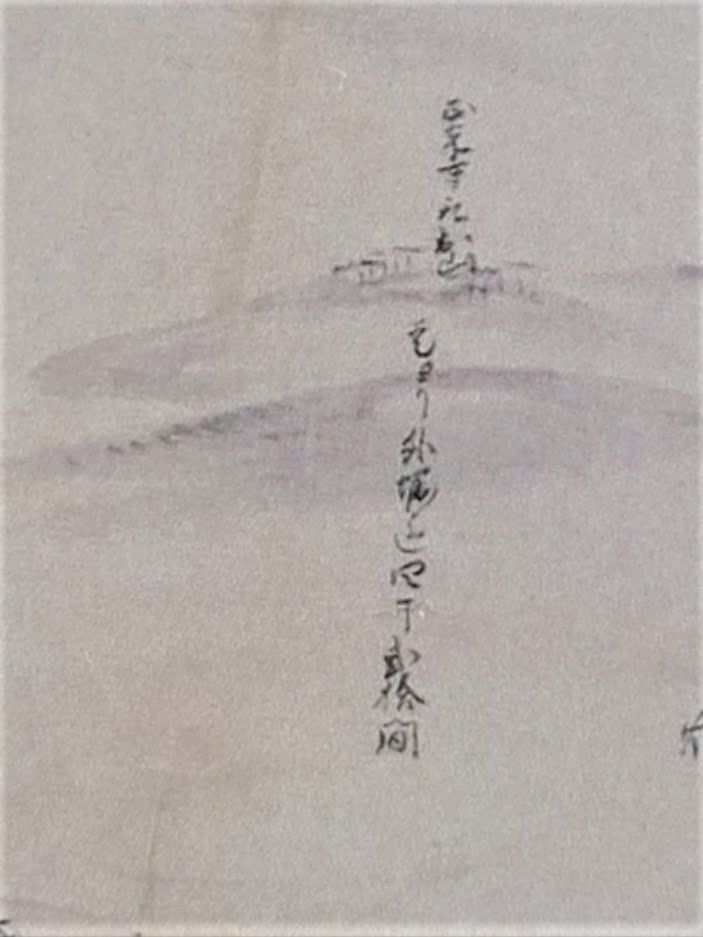

その上で尾張国内に残っていた今川の橋頭堡「大高城」と「鳴海城」を丹下、善照寺、中島、鷲津、丸根、正光寺、氷上の7つの砦で封鎖して、三河方面の担当だった太原雪斎が亡くなったあと、三河及び尾張の領土を安定させるため、義元自らが後詰にやってこざるを得なくなるのを待ち構えていたわけです。こうした考えはこの時代に関する最新研究と、合戦経過に関してはできるだけ同時代に近い史料として信長公記天理本と甫庵信長記、そして三河物語だけ参考にして、地形や道路状況を加えて検討しました。桶狭間の戦いを考える時、徳川史観に基づいた江戸時代中期以降の文書類は参考にしないことが最も重要だと考えます。

義元は桶狭間の戦い前日に大高城に入り、戦いの当日は丸根・鷲津砦を支援にやってくるはずの信長を食い止めるべく、朝から漆山に陣を置いて待ち構えました。ところが信長がこないうちに両砦は落ち、出陣目的であった大高城の後詰が成功したので、義元は漆山から三河に向けて撤退をはじめました。

まず漆山から高根山に移動して後続部隊の撤退をすすめます。すると、やっと信長が善照寺砦までやってきて、佐々・千秋ら300ほどの軍勢が撤退している義元の部隊を襲いますが、これは義元側に蹴散らされます。義元は高根山からそうした動きを見ていました(それは信長方の善照寺砦からも見えていました)。そのあと、義元自身はさらに桶狭間山まで撤退して陣を置き、後続部隊の完全撤退を待ちました。その後は桶狭間から大高道に入り、来た道をたどって知立まで安全に撤退する予定でした。

信長は当初の予定通り、義元軍と一戦を交えるべく、止める家老衆を振り切って、有名な演説「おみゃーら見てみぃ、あそこを進んどる連中はよぉ、朝から動いとってえらがっとる兵隊(へーてゃー)だで、新手の俺らーは絶対勝てるて」と演説をぶち上げ(信長公記に載っているこの演説に信長の勘違いなどありません。事実を述べています)、中島砦を出陣します。すると高根山の裾野まで来た時に大雨、大風の嵐となり、高根山や桶狭間の義元軍は大混乱に陥ります。

この嵐に紛れれば、高根山の敵に見つからずに迂回して義元本陣に接近することができると信長は瞬時に判断し、後に東海道筋となる当時の間道を進み、義元勢の右翼へ近づきます。雨がやんだところで北側から桶狭間へなだれ込み、東に見えた桶狭間山の義元本陣を突いて義元を打ち取りました。義元がここにいることは、地形や道をよく知っている信長なら、偵察を出さなくてもわかっていたことでしょう。

当初の予定通り正面攻撃をしても、義元を討ち取ることまではできなかったと思いますが、突然の嵐を利用して迂回奇襲を決断したことが、信長にこの大金星を与えました。信長公記には迂回奇襲と書かれていませんから、現在は正面攻撃説が主流の考えになっていますが、正面攻撃ともまた書かれてはいません。現地に行けばわかりますが、迂回奇襲でもしないかぎり、見事な撤退作戦をそれまで成功させていた義元を討ち取ることは不可能でしょう。

でもこれで謎は解けた、一件落着、とならないのが桶狭間の戦いの面白いところです。謎はまだまだ多い。例えば勝った信長側には、史料がみごとにまったく何も残っていないのですが、これはどう考えても大きな疑問でしょう。負けた今川方にはある程度史料が残っているのですが、勝った信長方には何一つありません。なにか残っていればもう少しわかることもあるのになぜ? 陰謀論じゃないですが、やはり何らかの歴史操作があって、史料が失われたという風に感じてしまいます。

またこの戦いのことがしっかり書かれているのは、事実上『信長公記』だけです。その信長公記も、より古い形態をとどめていると思われる「天理本」というバージョンに書いてあることが、「陽明本(書かれたのが新しく、現代でもこれが一番読まれている)」にはほとんど書かれていない。これはどうも、筆者の太田牛一が、最初に書いておいたことを時の権力(徳川幕府)にはばかって削ってしまったという風に思えてしまうわけです。桶狭間の戦いに関して、陽明本を読んでも「詳しく書かれている割になんだかよくわからない」と誰もが思うのはそういうことではないでしょうか。

謎はまだいろいろあります。義元の首をとった信長が、まだ明るいのにさっさと清須へ帰ってしまったのは、なんだか変だと思いませんか。なぜ鳴海城や大高城を攻め落とさないのでしょうか。たとえその日は無理としても、翌日とかに攻めても良さそうなものですが、そうしてはいません。その結果、鳴海城の岡部元信は籠城を続け、やがて義元の首をもらい受けて無事に帰国します。大高城の元康(後の家康)も攻められることなく無事に岡崎にたどり着き、さらにがら空きになった岡崎城を自分のものとし、自立してしまいます。このあたり、なんだか妙だと思いませんか。

さらにいうと、戦いのあと、なぜ西三河へ攻め入らなかったのでしょうか。今川勢はほとんどが東三河まで逃げてしまったわけで、かつて信秀が領有していた安城など矢作川より西側のエリアはその気になれば簡単に手に入ったはずです。戦いの翌年に、西三河の高橋郡(現在の豊田市あたり)を信長は攻めたとされていますが、なんで翌年にまたわざわざ攻めるのでしょうか。桶狭間の勢いのまま攻めれば簡単だったはずなのに。

謎といえば信長の許しをもらって撤退する岡部元信は、撤退路から外れて水野信元の弟ともいわれる水野信近の刈谷城を攻めに行き、信近を討ち取っています。これは義元の敗因の一つが信近、あるいは水野一族と考えての報復行動だったとしか思えません。歴史探偵でも紹介した正光寺砦は水野信元が守備していたとされます。丸根と正光寺の2つの砦で、大高道を封鎖していたはずですが、なぜか義元と元康はやすやすと通過できてしまいました。水野の動きが桶狭間の戦いでは大きな謎です。

この正光寺砦は、今回やっとテレビで紹介できたくらいで、これまでは歴史の闇に埋もれてしまっていました。『信長公記』では「天理本」ですら砦の名前も載せずに水野の軍勢が南に置かれたと書くだけであり、「陽明本」では全くこの砦のことは書かれていません。水野信元は元康(家康)の叔父(母の兄)で、桶狭間のあと、家康が独立していく過程で随分助力しています。家康家中の内紛と思われる三河一向一揆でも、信元がかなり家康を助けています。ちなみに元康が桶狭間のあとに無事岡崎へ帰れたのは信元配下の導きによるという逸話が残っています。戦い前後の水野信元や水野一族の動向は全くわかっていません。

桶狭間の戦いは、他にもまだまだ謎がたくさんありますが、合戦の過程だけは義元が撤退中だった、信長は雨に紛れて迂回し奇襲したということで少し謎がとけることをもっと多くの人に知ってもらえたらと思います。そのため『信長公記』でも「天理本」をもっと読んでいただきたく思います。かぎや散人氏の現代語訳を載せたこちらの本はアマゾンで買えますので、ぜひお求めいたたければと思います。

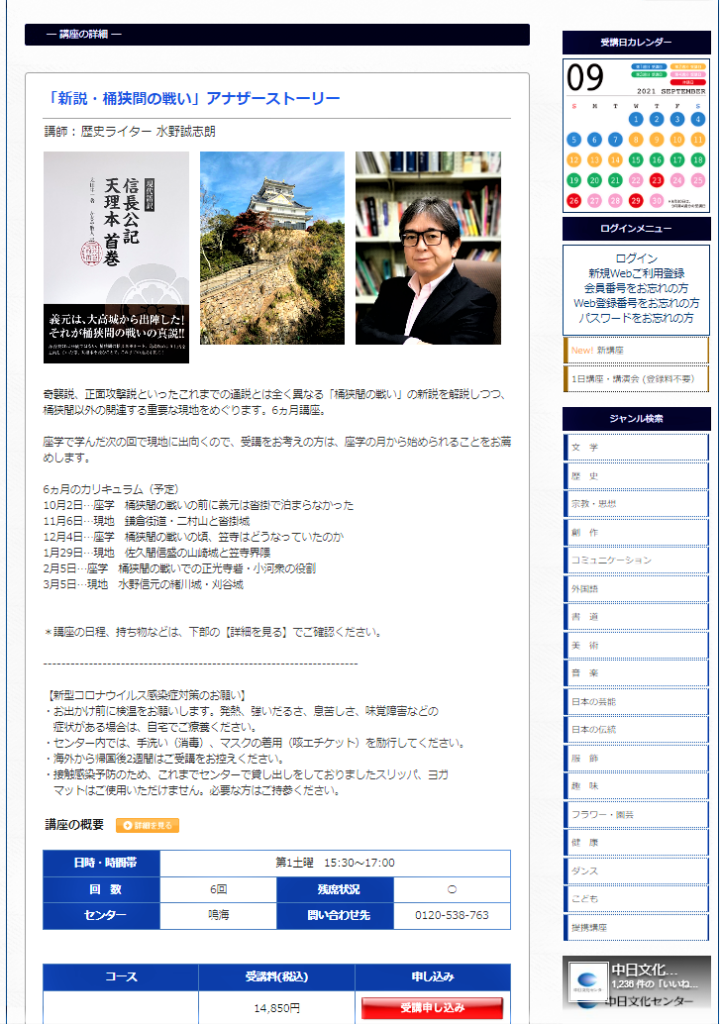

また桶狭間近くの鳴海中日文化センターでの私の講座は、10月から以下のようなプログラムとなります。

●「新説・桶狭間の戦い」アナザーストーリー

桶狭間の戦いに関する新説を解説しつつ、桶狭間以外の関連する現地をめぐります。

10月2日 座学 桶狭間の戦いの前に義元は沓掛で泊まらなかった

11月6日 現地 鎌倉街道・二村山と沓掛城

12月4日 座学 桶狭間の戦いの頃、笠寺はどうなっていたのか

1月29日 現地 佐久間信盛の山崎城と笠寺界隈

2月5日 座学 桶狭間の戦いでの正光寺砦・小河衆の役割

3月5日 現地 水野信元の緒川城・刈谷城

座学と現地見学を交互に行いますのでぜひご参加ください。

鳴海中日文化センターは名古屋駅から名鉄電車で15分から20分の名鉄鳴海駅の前ですし、近隣駐車場も安くてたくさんありますから、ご来場いただきやすいと思います。

それからこの桶狭間の戦いをもっと多くの人に知ってもらおうと思い、ガイドツアーを行うことにしました。といってもこのご時世ですので、密にならないいわゆる「マイクロツーリズム」のツアーとして、1回あたり最大3人だけをクルマに乗せて、現地を回ろうと思っています。私がガイドをしながら運転してお連れしますので、ガッツリと桶狭間の戦いがわかると思います。

1回4時間程度で午後1時スタート、午後5時終了。1回では回りきれませんから以下の2コースでやってみたいと考えています。

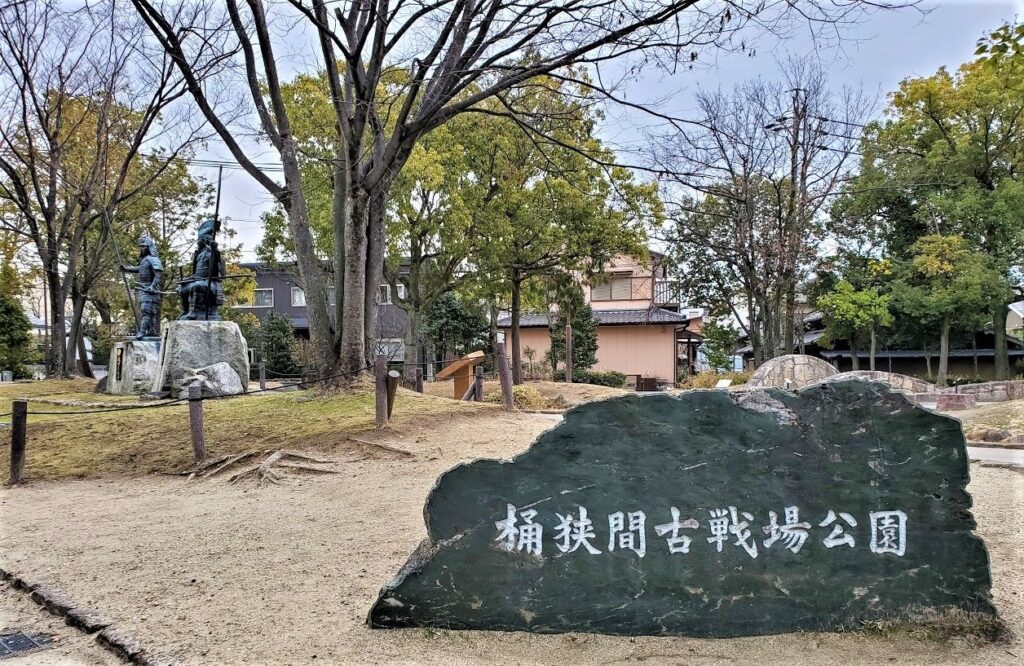

第1回 義元進軍コース 名鉄知立駅スタートで、知立から桶狭間古戦場まで

第2回 信長進軍コース 名鉄神宮前駅スタートで、熱田から古戦場まで

料金は1回あたり1万円。ご希望があればXやFacebookの私のアカウントからメッセージをお送りください。